○海津市職員衛生管理規程

平成17年3月28日

訓令甲第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理体制(第5条―第14条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第15条・第16条)

第4章 健康管理(第17条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(総括衛生管理者)

第5条 市に、総括衛生管理者を置き、総務企画部長の職にある者をもって充てる。

2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる衛生に関する業務を総括管理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的指導を行う。

(産業医)

第7条 市長は、法第13条第1項の規定に基づき、医師の中から産業医を委嘱する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に定める業務を行う。

(衛生委員会)

第8条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

3 市長は、職員の過半数で組織する団体の推薦に基づき指名された者があるときは、委員として指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、委員長は総括衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、委員会が別に定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(衛生教育)

第15条 任命権者は、職員に対し衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、法第59条各項で定める事項についてその従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。

(執務環境の整備)

第16条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類等)

第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 臨時健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数並びに時期は、省令に定めるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(受診義務)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し総括衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第18条の2 法第66条の10の規定に基づき、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を1年に1回定期に実施するものとする。

2 前項に規定するストレスチェックに関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 市長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを行った産業医等からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該産業医等から当該職員の検査結果の提供を受けてはならない。

4 市長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い者が産業医等による面接指導を希望する申し出があったときは、面接指導を行わなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

5 市長は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医等から意見を聴かなければならない。

6 市長は、職員が同意し、提供されたストレスチェックの結果を記録し、省令の定めるところにより保存するものとする。

(長時間労働者への面接指導)

第18条の3 職員は、1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。)当たり80時間を超える時間外勤務をした場合は、産業医による面接指導を受けなければならない。

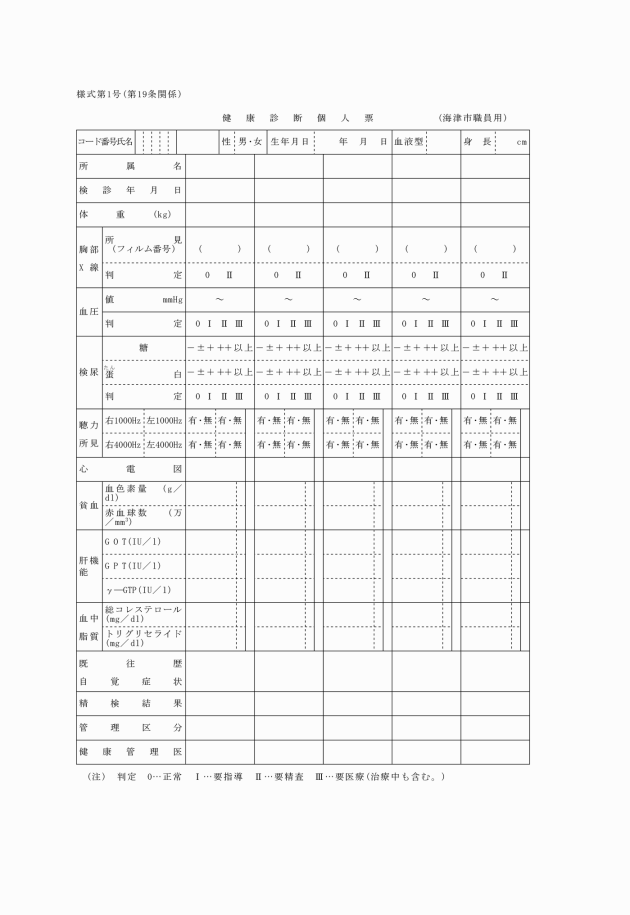

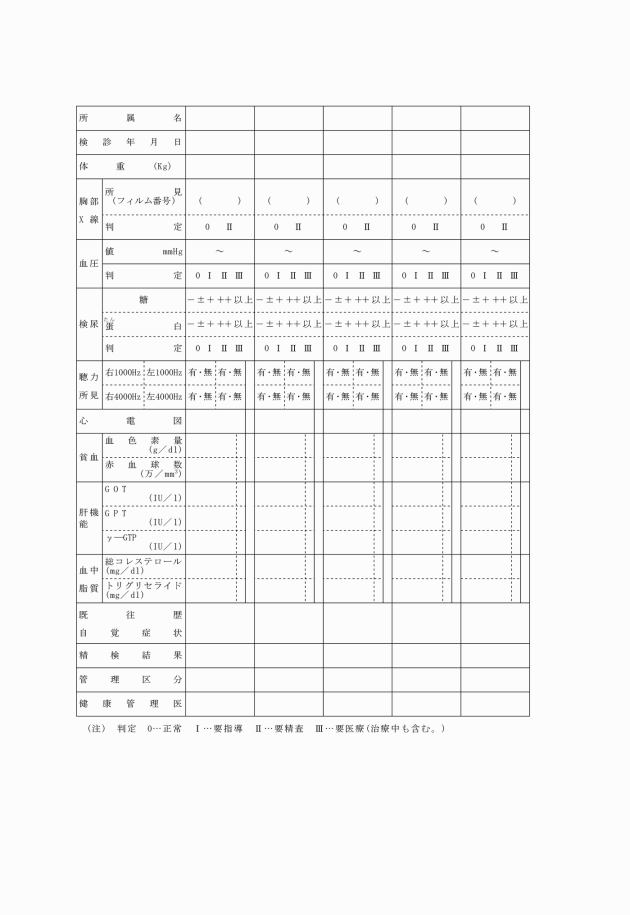

(健康診断結果の報告)

第19条 産業医は、定期健康診断を行ったときは、健康診断個人票(様式第1号)により、その他の健康診断を行ったときは、別に定める健康診断個人票により総括衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、定期健康診断において異常の認められた職員に対し、産業医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。

(健康診断結果の判定)

第20条 総括衛生管理者は、精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要軽業者 勤務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(健康異常者の義務)

第22条 健康異常者は、主治医、産業医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。

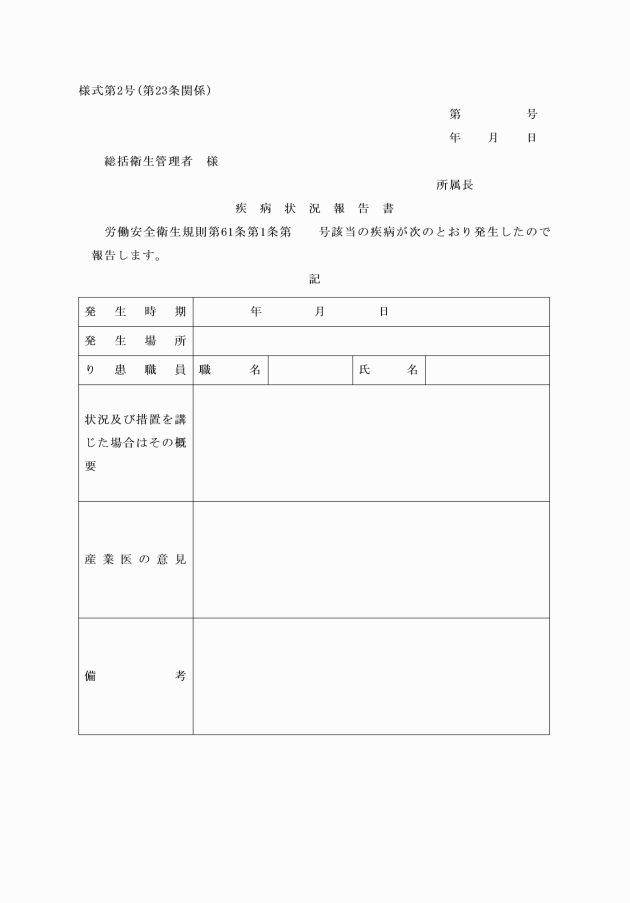

(疾病の報告等)

第23条 所属長は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、直ちに疾病状況報告書(様式第2号)に診断書を添えて、総括衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、職員の症状に応じ就業禁止等必要な措置をとらなければならない。

3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断等の記録)

第24条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。

第5章 雑則

(行政委員会等の職員への準用)

第25条 市長は、行政委員会等の事務部局に勤務する職員について、当該任命権者から所属職員の衛生管理について依頼があったときは、第2条第1項に規定する職員とみなしてこの訓令を準用することができる。

(補則)

第26条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年5月17日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

附則(平成31年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。