○海津市消防本部集団災害救急計画設定要綱

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第10号

第1 趣旨

この訓令は、海津市消防本部救急業務規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第7号)第34条に規定する集団災害救急計画の設定に必要な事項を定めるものとする。

第2 出場隊等

集団災害の出場消防隊等及び発生時の現場指揮本部の編成、指揮、体制並びに指揮命令系統は(表2―1)のとおりである。

(表2―1)

災害種別 | 救急出場種別 | 出場消防隊 | 指揮体制区分及び現場指揮本部の編成 |

第一種 | おおむね20人から40人の傷病者が発生し、又は発生するおそれのある事故 | 救急車 2 救助工作車 1 その他車両 1 指揮車 1 | 海津市消防本部出場等に関する規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第20号)別表第7第2項に規定する。第2指揮体制とする。 |

第二種 | おおむね40人以上の傷病者が発生し、又は発生するおそれのある事故 | 救急車 2 救助工作車 1 水槽ポンプ車 1 普通ポンプ車 1 その他車両 2 指揮車 1 | 上記に規定する。第3指揮体制とする。 |

第3 関係機関等への連絡

1 消防長及び署長による関係機関への連絡

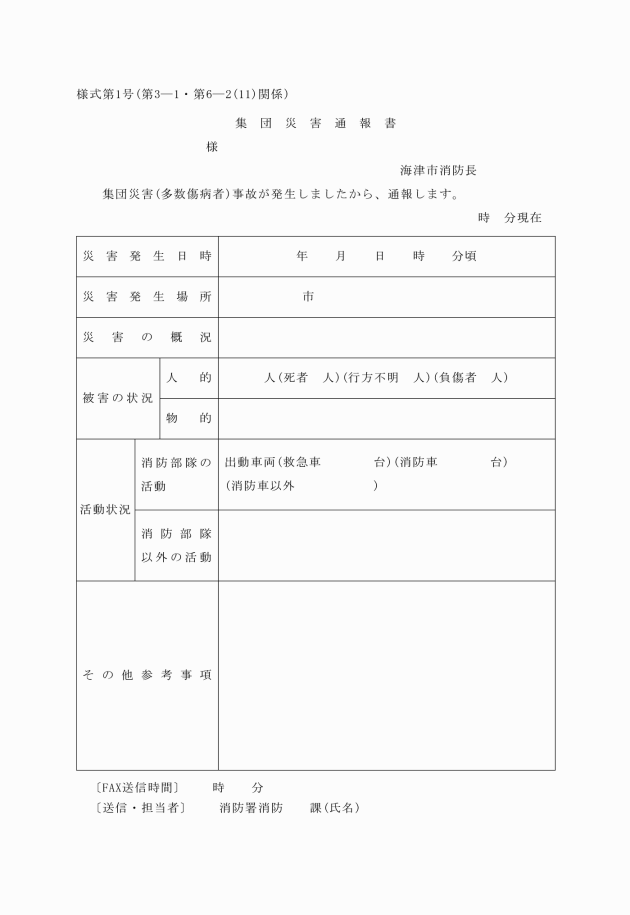

消防長及び署長が必要があると認めるとき、通信指令室(以下「指令室」という。)担当者は、次の関係機関に出場の要請又は連絡をする。また、(5)以外についての連絡は集団災害通報書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

(1) 総務企画部

(2) 大垣保健所(大垣市江崎町422―3、電話(代)73―1111)

(3) 海津市消防団

(4) 西濃ブロック各消防本部(西濃ブロック消防組合等特殊災害消防相互応援協定書に基づいて行うものとする。)

(5) 岐阜県防災航空隊(以下「航空隊」という。)

(応援要請手続は、岐阜県防災ヘリコプター関係規程等に基づいて行うものとする)

(6) 三重県桑名市消防本部及び愛知県愛西市消防本部(東海三県境地域消防相互応援協定書に基づいて行うものとする。)

(7) 岐阜県内の各消防本部(岐阜県広域消防相互応援協定書に基づいて行うものとする。)

2 その他の連絡

指令室は集団災害を覚知した場合は、災害規模、災害種別等必要に応じて次の関係機関に出場の要請又は連絡をし、その内容について現場指揮者に通報する。

(1) 海津警察署

(2) 岐阜県知事直轄・危機管理部門消防課

(3) 海津市医師会事務局(海津市医師会病院内)

(4) 日本赤十字社岐阜県支部事務局

(岐阜市茜部中島2―9 TEL(代)058―272―3561)

(5) 西濃建設業協会(大垣市安井5―43 TEL(代)81―3297)

(6) その他必要と認める機関

第4 非常招集

海津市消防本部消防通信規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第18号)第21条に規定する非番招集が発令された場合は、速やかに指定された場所に参集すること。また、現場指揮者が必要と認めるときは受令機以外(有線電話及び携帯電話等)により職員を招集させることとする。なお、現場指揮者は、状況により招集者の人員を増減することができるものとする。

第5 安全管理

1 現場指揮者

災害活動の実施にあたっては次の事項に留意すること。

(1) 災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずる。

(2) 災害現場において危険状態の把握に努め、安全管理に資するものとする。

(3) 二次災害の発生又は被害の拡大のおそれがあると認められるときは、必要な措置を講ずるとともに、消防隊相互間の連携を密にし、危険防止に万全を期さなければならない。

2 隊員

(1) 隊員は安全管理の基本が自己にあることを認識し、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

(2) 災害防除活動中に危険を予見した場合は、直ちに現場指揮者に報告する。

第6 指揮活動

1 現場指揮本部の編成等

(1) 集団災害発生時の現場指揮本部の編成及びその指揮体制、指揮命令系統は(表2―1)のとおりである。

(2) 集団災害第一種で署隊長が不在の場合は当直中隊長が指揮を代行するものとする。

2 現場指揮者の任務

集団災害発生時の現場指揮者の任務は次のとおりである。

(1) 災害状況の掌握

(2) 情報収集の実施

(3) 活動方針の決定

(4) 前進指揮所の任務指定

(5) 現場救護所の設置決定

(6) 現場救護所管理責任者指名

(7) 医療救護班等の要請

(8) 指揮体制強化の要請

(9) 消防隊等の増強・削減決定

(10) 火勢鎮圧及び鎮火確認

(11) 移動局のうち必要な局を指定して、指令室との通信連絡

(様式第1号、集団災害通報書)

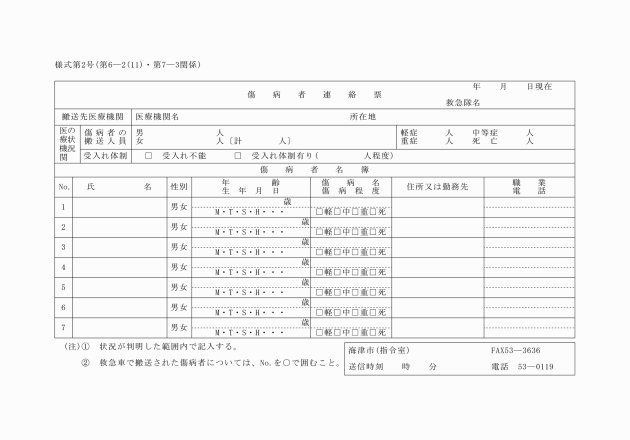

(様式第2号、傷病者連絡票)

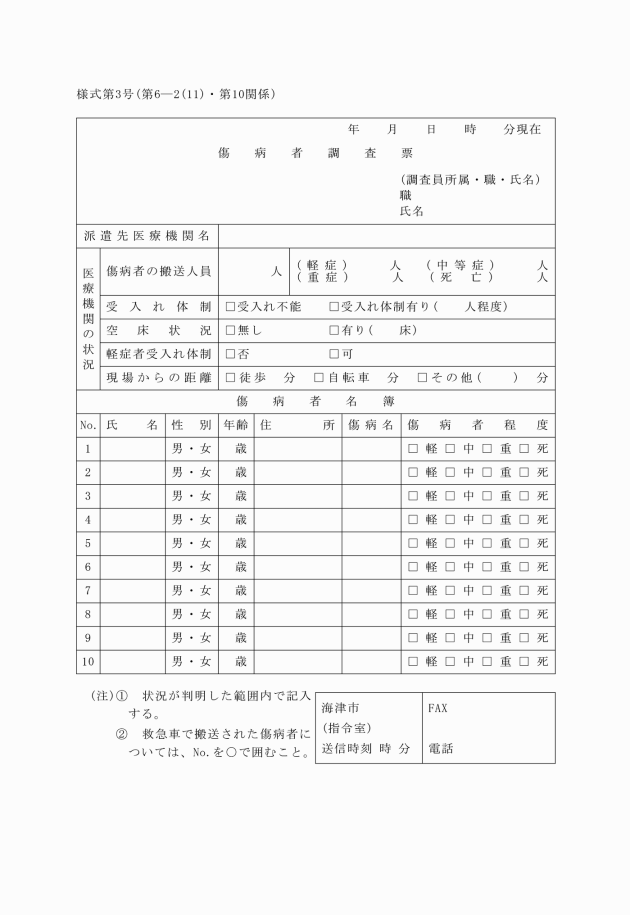

(様式第3号、傷病者調査票)

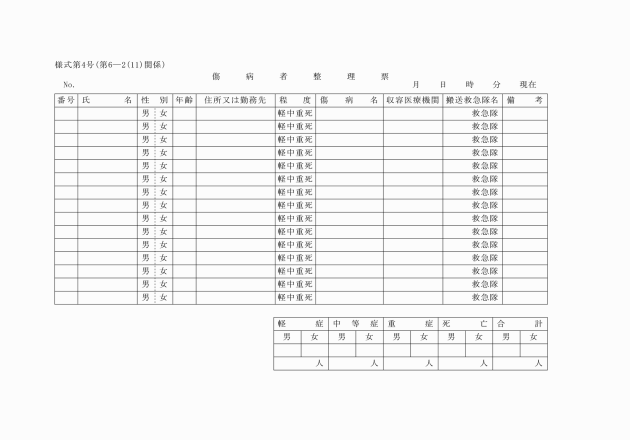

(様式第4号、傷病者整理票)

(12) 警戒区域設定範囲の決定

(13) 隊員の安全確保

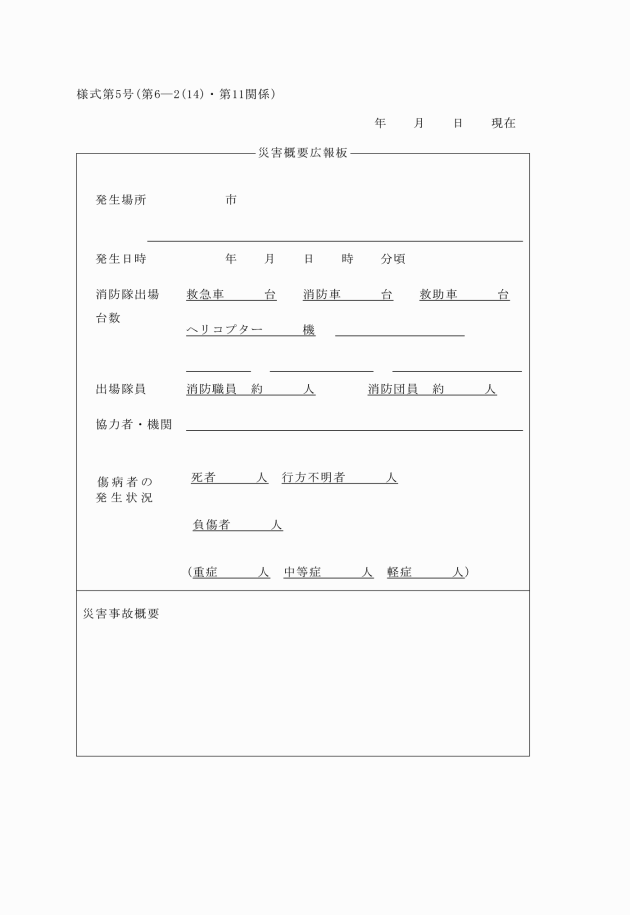

(14) 現場広報の実施(様式第5号)

(15) 関係者等に対する連絡及び指示

(16) その他必要と認める事項

3 現場指揮者の留意事項

集団災害発生時の現場指揮者の留意事項は次のとおりである。

(1) 現場指揮者は、現場指揮本部に常駐すること。ただし、初動指揮及び災害の状況等によりその場を離れるときは、所在位置をその都度明確にし、緊急連絡の可能な措置を講ずること。

(2) 災害の状況に応じて前進指揮所を設置する等効率的な指揮に努めること。

(3) 指揮隊を積極的に活用し、災害の状況及び消防隊の活動状況を迅速、的確に把握すること。

(4) 消防隊等の増強要請は、増強出場消防隊等の任務を明確にし、機を失することなく行うこと。

(5) 必要に応じ関係者の派遣を求め、消防活動等に必要な措置を講じさせること。

(6) 災害の状況等に応じて小隊長等を現場指揮本部に集合させて、作戦会議を行い、任務等の徹底を図ること。なお、必要に応じ消防団長及び自衛消防隊長等を参加させる。

(7) 現場広報は組織的かつ計画的に行い、実施要領は(第11、広報)によること。この場合において、報道関係者の取材が活発で現場指揮本部の運営に支障を及ぼす恐れのあるときは、指揮者付を指名して現場指揮本部から離れた場所で現場広報を行わせること。

4 消防警戒区域の設定

現場指揮者は、事故現場の混乱防止と迅速、的確な救護活動を円滑に行い、二次災害の防止を図るため、現場到着後速やかに指揮隊及び消防団員等に対して、設定方法を示して消防警戒区域の設定をし、支障となる車両及び群衆の出入り、禁止制限並びに区域外の退去等を行うものとし、努めて現場の警察官の協力を求めるものとする。

5 現場指揮本部と他機関との指揮調整

現場指揮者は次に掲げる機関等と相互に協力し、連携を保持して消防活動の効果的推進を図る。

(1) 海津警察署(岐阜県警察本部)

(2) 海津市医師会

(3) 日本赤十字社救護班

(4) 事故を発生させた当事者及び関係者

(5) 前各号以外で災害現場に出場している機関

第7 消防隊等の活動

1 出場消防隊等の任務と連携活動

集団災害出場消防隊等の初動時の任務は、原則として(表7―1)の任務指定表の任務内容とする。

(表7―1) 任務指定表

出場区分 | 初動時の主な任務内容 |

現場管理 | ・現場指揮 ・情報収集 ・隊員、車両、資器材の管理 ・安全管理 |

警備 | ・消防隊等の進入路確保及び誘導、消防警戒区域の設定並びに二次災害の警戒を行う。 |

担架搬送 | ・現場救護所へ傷病者の搬送及び誘導を行う。 |

救護 | ・現場救護所の設営及び傷病者の受付、トリアージ、応急処置、搬送状況の把握を行う。 |

搬送 | ・医療機関へ傷病者の搬送を行う。 |

補給 | ・必要資器材の確保を行う。 |

医師搬送 | ・災害現場へ医師等の搬送を行う。 |

検索救助 | ・検索及び救助活動 |

2 指揮隊の活動

項目 | 内容 |

活動の原則 | 現場指揮本部要員として、災害の状況を把握し、安全・迅速・確実に組織活動を行い効果的な指揮に努める。 |

指揮隊の活動 | (1) 現場救護所の任務遂行に関すること。 (2) 現場救護所の設営を行う。 (3) 傷病者の把握、記録に関すること。 (4) 災害及び対象物の実態の把握を行う。 (5) 現場指揮者の命令伝達を行う。 (6) 付近の水利及び自治会等区域状況の把握を行う。 (7) 指令室との通信連絡を行う。 (8) 関係資料の確保を行う。 (9) 災害経過の記録を行う。 (10) その他現場指揮者が命じる事項 |

3 救急隊の活動

項目 | 内容 | ||||

活動の原則 | 救急活動は、傷病者が短時間に集中して発生することから、救命活動を最優先とし、必要な救命処置と最優先治療群から迅速かつ安全に搬送活動を行う。 | ||||

傷病者のトリアージ | 現場又は現場救護所設置時には現場救護所において傷病者の適切なトリアージ(緊急度の選別)を行い、緊急度の高い傷病者から優先して必要な応急処置を実施した後、傷病者搬送カード(以下「搬送カード」という。)を付し搬送する。 ただし、医師がいる場合のトリアージ等は、医師の指導のもとに行う。 | ||||

最先着救急隊の活動 | 最先着の救急隊は、初動時においては集団災害出場消防隊等の任務指定による任務にかかわらず、現場管理救急隊として次の任務を最先着消防隊と連携して遂行する。 ① 災害現場の把握 (1) 災害発生場所及び概要の把握 (2) 傷病者の数及び状態の把握 (3) 二次的災害発生危険の有無 (4) 周囲の地形状況の把握 (5) その他の必要事項 ② 災害状況の報告 最先着救急隊は、視認できる範囲内で前(1)(2)(3)の事項を直ちに指令室に通報するとともに、現場指揮者到着時直ちに当該事項を報告する。 | ||||

最先着救急隊以外の救急隊の活動 | ① 現場が著しく混乱している初期に到着する救急隊は、最先着救急隊の活動を支援し、各任務救急隊の任務細則は次のとおりである。 | ||||

任務 | 任務細則 | ||||

救護 | 現場救護所では担架又はサブストレッチャーを使用しメインストレッチャーはえい行しない。 | ||||

搬送 | 傷病者の収容等に支障とならないように「警備」任務消防隊等の指示により、車両距離等の確保に配慮する。 | ||||

医師搬送 | 現場指揮者の指示により出場する「医師搬送」任務の救急隊は、あらかじめ指定された医師等を災害現場へ搬送する。 | ||||

② 搬送途上において聴取した情報のうち緊急の情報については、速やかに指令室に通報する。 ③ 傷病者を医療機関へ収容した場合、搬送カードの記載事項及び当該医療機関の受入れ可能人員及び医療に関する情報を収集し、傷病者連絡票(様式第2号)によりファクシミリ又は自動車電話等により通報する。 | |||||

④ 救急隊は傷病者を医療機関へ引継ぎ後、速やかに現場救護所へ引き返し搬送カード(3枚複写の2枚目)を提出するとともに、医療機関で収集した情報も併せて報告する。 | |||||

救急隊の収容人員基準は、おおむね次のとおりである。 | |||||

|

|

|

| ||

| 緊急度区分 | 1隊の収容人員 |

| ||

緊急度区分第1順位の傷病者 | 1人 | ||||

緊急度区分第2順位の傷病者 | 2人 | ||||

緊急度区分第3順位の傷病者 | 乗車定員以内 | ||||

|

|

|

| ||

| |||||

4 消防隊等の活動

項目 | 内容 | |

活動の原則 | 消防活動は、傷病者を迅速に救命するため救出・救護活動を最優先とし、消防隊等が相互に連携し効率的な組織活動を行うことを原則とする。 | |

最先着消防隊の活動 | 災害現場に最先着した消防隊等は、初動時においては前記最先着救急隊の活動に準じ、連携して活動を行う。 | |

最先着消防隊以外の消防隊等活動 | 最先着消防隊以外の消防隊等は、初動時においては最先着消防隊の活動を支援し、各消防隊等の任務細則は次のとおりである。 | |

| 担架搬送 | ① 搬送活動は原則として3人以上で行う。 ② 歩行不能な傷病者を迅速、安全に現場救護所まで担架搬送するとともに、受付分類担当を介して指定の場所へ担架ごと収容する。 ③ 応急処置を必要とする傷病者に対しては、最小限の処置を行う。 ④ 歩行可能者に対しては、介添えによる誘導を行い受付分類担当を介して指定の場所へ引き継ぐ。 |

警備 | ① 災害現場の危険を排して、救出・救護活動の支援にあたる。 ② 群衆等を整理し、パニック防止を図る。 ③ 緊急車両の誘導及び進入路・搬送路を確保する。 ④ 関係者以外の出入りの制限、区域外への立入禁止を行う。 ⑤ 二次災害の防止を図る。 | |

現場管理 | 指揮隊の活動に準じた活動を行う。 | |

救護 | ① 指揮隊の活動に準じた活動を行う。 ② 現場救護所の設営を行う。 | |

補給 | 応急救護所用の資器材の搬送を行う。 | |

検索 | 救助隊の活動に準じた活動を行う。 | |

5 救助隊の活動

項目 | 内容 |

活動の原則 | 救助隊は、災害の状況を的確に把握して、安全・確実・迅速に組織活動を行い、緊急度の高い傷病者等から優先して順次救助する。 |

救助活動の方法 | 災害の特性から、次の事項について早期に把握し、特に活動環境の安全確保に努め、迅速・適切な救助方法を決定し、それぞれの分担された任務活動を行う。 ① 資器材の有効活用 ② 二次災害発生危険の防止 ③ 傷病者の状態及び救命処置の必要性 ④ 他隊との連携の必要性 ⑤ 活動が広域に至る場合の任務分担範囲の指定 |

6 航空隊の活動

項目 | 内容 |

活動の原則 | ① 災害現場の状況及び捜索状況を現場指揮本部等へ映像送信し、指揮の支援を行う。 ② 災害現場近くに着陸(状況に応じて吊り上げ)し、医療機関へ傷病者の搬送を行う。 ③ 救急・消防・救助資器材の空輸を行う。 ④ 必要に応じて災害現場周辺への広報を行う。 |

第8 消防団活動

1 活動要領

集団災害現場に出場した消防団員は、現場指揮者の指示又は要請に基づき消防団長の指揮により、次の活動を行う。

① 現場警戒

② 救護・救助活動の支援

③ 資器材の搬送等

2 出場編成

集団災害における消防団員の出場は、原則として(表8―1)の出場区分のとおりとする。

(表8―1)集団災害における消防団員の出場区分 | |||

|

|

|

|

| 災害種別 | 消防団員の出場区分 |

|

集団災害第一種 | 集団災害発生町の発生地分団 | ||

集団災害第二種 | 集団災害発生町の方面隊 | ||

|

|

|

|

| |||

3 安全管理

現場指揮者及び消防団長は、災害現場における消防団員の安全管理を図るため、次に掲げる事項に留意する。

項目 | 内容 |

安全管理上の指示 | 現場指揮者は、消防団員に危険性のある支援活動を下命する場合消防団長に対して安全管理上の指示を与えるとともに、その任務遂行に適応した資器材の携行又は準備を指示する。 |

安全管理体制 | ① 災害活動に当たって、各団で保持する安全装備品を十分に活用し、事故防止に努める。 ② 現場指揮者及び消防団長は、団員個々の装備等を確認し、必要な指示を行う。 ③ 消防団長は、災害現場における災害活動が長時間にわたるなど団員の疲労が激しいと判断した場合は、現場指揮者にその旨を報告し、現場交替措置をとる。 |

第9 現場救護所等

1 現場救護所の設置

現場救護所は、傷病者が多数発生している災害現場において、救急活動を円滑に行うために、傷病者を一時的に収容する必要がある場合に設置するものとし、現場指揮者が設置を決定する。また、必要に応じて応急救護所を設置する。

2 現場救護所の設置時における現場指揮者の任務細目

(1) 現場救護所に現場救護所管理責任者を置き、現場救護所管理責任者は現場指揮者が指名する。

(2) 現場救護所の設置位置及び現場救護所管理責任者について出場消防隊等に徹底すること。

(3) 現場救護所の運営方針を決定すること。

(4) 医師、事業所等への協力要請及び連絡調整を行うこと。

(5) 傷病者の状況を把握すること。

3 現場救護所の設営

現場救護所の設営は、救護任務の消防隊等、又は指揮隊が設営する。

4 現場救護所管理責任者

現場救護所管理責任者は次のとおりである。

災害種別 | 指揮体制 | 現場救護所管理責任者 | |

集団災害 | 第一種 | 第二指揮体制 | ① 現場指揮者が指名する指揮者付 ② 不在の場合は、現場指揮者が指名する救急隊長 |

第二種 | 第三指揮体制 | 指揮者付のうち、現場指揮者の命令により現場救護所において前進指揮を担当する者 (指揮者付の補佐) ① 現場指揮者が指名する中隊長 ② 不在の場合は、現場救護所管理責任者である指揮者付の指名する救急隊長 | |

5 管理運営

現場救護所の管理運営は次のとおりである。

項目 | 内容 |

設置場所選定の要件 | ① 現場救護所は、救護活動を安全かつ効率よく展開するため、次の条件を満たす場所を選定する。 (1) 二次災害のおそれがなく、できる限り災害現場に近接していること。 (2) 傷病者の収容、応急処置の実施等に有効な場所を有すること。 (3) 救急車の進入及び搬送に支障とならないこと。 ② 現場に現場救護所が設置できない場合は、現場付近の現場救護所に適する場所、施設を現場救護所とするものとする。なお、現場救護所に適する場所、施設とは、応急救護所が併設可能な公園、小学校、中学校、高等学校、その他これに準ずる施設で多数の傷病者を一時的収容に適する場所、施設をいう。 |

設定要領等 | ① 現場救護所、応急救護所周囲に警察官、消防団及び関係者の協力を求め、ロープ等によって区域を定め、立入制限を行い救護活動の円滑化を図るものとする。 ② 現場救護所には、防水シートを敷き毛布等により傷病者の保護を図るものとする。 |

傷病者の把握 | 現場救護所管理責任者は、担架搬送隊等によって現場救護所に搬入された傷病者の数及び傷病者の氏名、傷病部位、傷病程度等を漏れることなく記録するものとする。 |

位置の明示等 | 現場救護所には、位置を明示する旗等を掲出するほか、救急活動に必要な資器材を配備するものとする。 |

6 遺体の収容

現場指揮者は、多数の死者が発生した場合、警察と緊密な連絡を図り、関係機関へ連絡するとともに、寺院、体育館等、遺体の収容に適する施設の確保に努める。

第10 傷病者調査

傷病者調査班(以下「調査班」という。)による調査要領等は、次に掲げるとおりである。

調査班は原則として総務係、予防係の非常招集者(2人1組)とし、これに充てる。

項目 | 内容 |

調査の目的 | 消防長は、多数の傷病者の発生により混乱し、現場指揮者及び指令室において収容医療機関及び傷病者等の状況把握が困難なときは、調査班により傷病者の状況調査を指示するものとし、もって救護活動及び広報活動体制の円滑化を図るものとする。 |

調査下命 | ① 消防長(指令室)は、必要に応じ署長に対して医療機関等に収容された傷病者等の調査班による調査を下命する。 ② 前記の署長が調査を行うことができないとき、又は傷病者数等により調査班のみでは調査ができないときは、その旨を消防長に報告する。 ③ 前記②傷病者の調査及び管外の医療機関に収容された傷病者の調査は、別に消防長から指名された現場指揮者付(以下「現場指揮者等」という。)が行う。 |

調査要領 | ① 署長は、傷病者数及び収容医療機関等を勘案して必要な調査班を編成するものとし、調査員を指名する。 ② 調査班は、2人1組を編成し、努めて収容医療機関ごとに派遣して調査する。 |

調査対象 | 救急隊等により搬送された傷病者及び自力で医療機関に駆け込み治療等を受けた傷病者とする。 |

調査事項 | 調査員は、次に掲げる事項を調査し、その結果を傷病者調査票(様式第3号)により指令室に連絡する。 ① 傷病者の収容医療機関 ② 傷病者住所、氏名、年齢等 ③ 傷病者の傷病程度 ④ 傷病者の収容医療機関の受入れ体制及び空きベッドの状況 ⑤ 軽症で歩行可能な傷病者の受入れ体制 ⑥ その他必要な事項 |

留意事項 | ① 医療機関が行う業務に支障とならないよう配慮し、事前に医療機関関係者の了解を得てから行う。 ② 傷病者から直接聴取して調査を行う必要があるときは、医師等の了解を得てから行う。 ③ 調査時、傷病者に搬送カードが付いている場合は、搬送カードの未記入部分を調査の上、記載して回収する。 ④ 転院搬送等の状況に注意し、傷病者の数が重複することのないようにする。 ⑤ 転院搬送等により傷病者が調査医療機関にいないときは、努めて追跡調査を行う。 ⑥ 医療処置中又は混雑等により調査不可能なときは、傷病者数等必要最小限の調査にとどめ、調査可能時期を聴取して事後調査する。 ⑦ 当該医療機関で消防機関以外によって収容された傷病者についても可能な限り調査する。 |

第11 広報

集団災害時の広報は、次に掲げるとおりである。

項目 | 内容 |

広報の目的 | 現場指揮者又は広報担当となる現場指揮者等は、混乱している現場において関係者や群衆に対して消防活動への理解と協力を求め、二次災害を防止し、あわせて消防活動を円滑に行うために、報道機関等を通じて災害実態、活動状況を必要に応じて現場広報を行う。 |

広報の種類 | ① 消防活動を効率よく行うための広報 消防活動を円滑かつ効率的に行うため、消防警戒区域への立入禁止、火気使用禁止及び情報提供依頼の広報を行う。 ② 住民不安解消のための広報 災害実態、消防活動状況などを知らせて不安解消と消防に対する理解と信頼を得る。 |

報道機関への広報 | ① 報道機関への現場広報は、現場指揮本部及び指令室において収集した情報により現場指揮本部で行う。 ② 集団災害対策本部設置後の総括的な報道機関への広報は、集団災害対策本部で行うものとする。 ③ 報道機関への発表内容は災害実態、消防活動状況、傷病者発生状況、被害状況等を広く知らせ、傷病者等については努めて収容医療機関ごとに傷病者の氏名を取りまとめ発表する。 |

発表者 | 現場広報発表は現場指揮者が指名した者が行う。 |

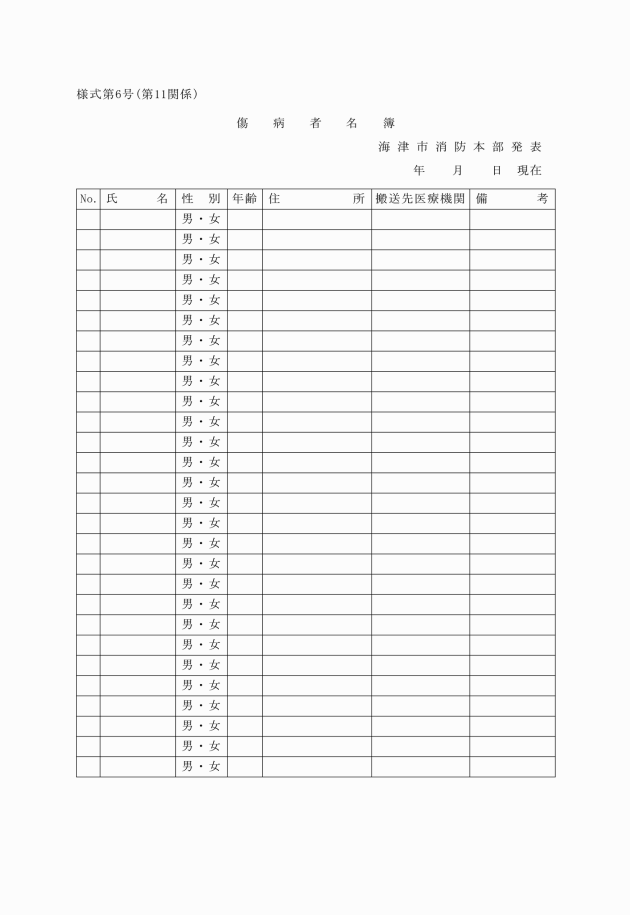

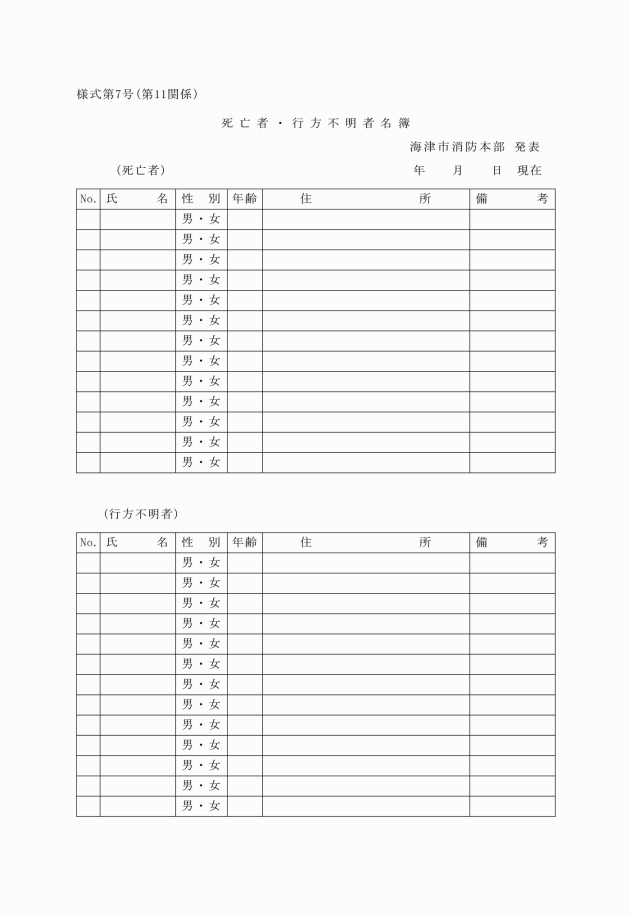

現場広報要領 | 報道関係者等に対する現場広報要領は、次のとおりである。 ① 現場指揮者等は、災害発生時及び災害発生からおおむね30分を目安に、その時点での情報を整理し、災害概要広報板(様式第5号)、傷病者名簿(様式第6号)、死亡者・行方不明者名簿(様式第7号)に準じた内容の広報を実施するものとする。なお、随時広報を実施する必要がある場合は、その時点で広報板を作成し、現場広報を実施する。 ② 現場指揮者等は、現場広報を実施した場合、その内容を指令室に連絡する。 ③ 指令室は、報道関係者等からの問い合わせに対して、現場広報された内容の範囲で回答する。 |

他機関との連絡調整 | 現場広報発表者は、現場広報に関し、常に警察、市役所、その他の災害関係機関との連絡を密にし、情報交換ができる体制をとる。 |

第12 資器材

集団災害用資器材の保守管理及び災害現場への搬送は、次に掲げるとおりである。

項目 | 内容 |

保守管理者 | (表12―1、集団災害用資器材一覧表)の資器材の保守管理者は、消防本部消防救助係長である。 |

災害現場への搬送 | ① 原則として担架(四折伸縮)については出場するその他車両小隊又は救助工作車小隊、それ以外の(表12―1)の資器材搬送は、出場する救急隊又は消防隊に積載して搬送する。 ② 応急救護所設営資器材のエアーテント及び集団災害用資器材は、原則として補給任務の運搬車小隊で搬送する。なお、運搬車で搬送できないときは、搬送可能な車両で搬送する。 |

(表12―1) 集団災害用資器材一覧表

1 消防署で管理する資器材

区分 | 担架 | エアーテント | 毛布 | 応急救護セット (救急カバン) | 携帯電話 |

数量 | 10 | 1 | 30 | 1 | 1 |

2 消防署で管理する応急救護セット(救急ボックス)収納品

品名 | 数量 | 品名 | 数量 |

傷病者搬送カード | 100 | 冷却剤 | 2箱 |

万能はさみ | 1 | 清浄綿 | 3箱 |

ピンセット | 2 | サージカルテープ・絆創膏 | 1箱 |

ゴム手袋 | 1箱 | ネット包帯 | 1箱 |

タオル包帯 | 3包 | 副子 | 10 |

救急シート | 10枚 | エアーウエイ | 3 |

ガーゼ | 50枚 | 手動式吸引器 | 1 |

三角巾 | 50枚 | 聴診器 | 3 |

除菌剤 | 1本 | 血圧計 | 3 |

マスクバック | 1 |

|

|

第13 搬送カード等の活用

1 傷病者の緊急度及び色別表示区分

傷病者の緊急度及び色別表示区分は、(表13―1、傷病者緊急度・色別表示区分)のとおりとする。

2 搬送カードの活用は次のとおりとする。

項目 | 内容 |

使用目的 | 集団災害により負傷した傷病者をもれなく記録することにより傷病者の把握と、傷病者の緊急度に応じた色別表示によりトリアージを行う。 |

搬送カードの管理 | ① 搬送カードは、各救急隊ごとに搬送カードの左上部のナンバー記載欄に、あらかじめ救急隊名と番号(1~50まで)を連番で記載して救急鞄(ボックス)に保管して管理する。 ② 番号つき搬送カードは、発生した傷病者を把握するために他の搬送カードと区別して保管し、災害及び訓練等で使用した場合は搬送カードの番号を記載して補充しておくこと。 |

災害現場での活用 | ① 搬送カード(番号付)は、原則として傷病者ごとに手首に取り付け、それができない場合は外部から判別しやすい部分に取りつける。 ② 傷病者に取り付けられた搬送カードの色別タッグの切り離しは、原則として医師が現場到着している場合は医師が行うものとし、医師が現場にいないときは現場管理救急隊として指定される救急隊が行う。 ③ 搬送カードは、3枚複写で1枚目は搬送救急隊によって氏名、性別等判明している所要部分を記入し、現場指揮本部へ提出する。 ④ 搬送カードの2枚目は、搬送救急隊が搬送先医療機関において傷病名等を記入し、現場指揮本部へ提出する。 ⑤ 搬送カードの3枚目は、そのまま傷病者へ表示し、別の病院調査班が編成されたときは、その調査員が所要部分を記入し回収する。 |

(表13―1) 傷病者緊急度・色別表示区分

分類 | 順位 | 症状及び状態 | カードの色 |

| 1 傷病者が明らかに死亡している場合 2 医師が死亡していると判断した場合 | 黒 | |

歩行不能 | 第一順位 | 1 意識障害Ⅱ桁以上で呼吸・循環機能障害を伴うもの 2 大出血 3 重症ショック (1) 意識障害Ⅱ桁・蒼白・冷汗・チアノーゼ (2) 呼吸早く浅い (3) 橈骨動脈で触知しにくい(120/分以上) 4 重症熱傷 (1) Ⅱ度30%以上 (2) Ⅲ度10%以上 (3) 気道熱傷との合併 (4) ショック症状のあるもの 5 脊椎(脊髄)損傷 6 全身打撲 7 多損傷 8 頭部、胸部、腹部の外傷 9 呼吸困難 | 赤 |

第二順位 | 第一順位以外の傷病者 | 黄 | |

歩行可能 | 第三順位 | 程度は軽傷であるが、何らかの救急処置を必要とする者 | 緑 |

第14 医師等の要請

1 海津市医師会医療救護班(以下「医療救護班」という。)に対する出場要請現場指揮者は、集団災害第一種出場又は集団災害第二種出場において災害現場で医師等による組織的な医療救護活動が必要なときは、速やかに指令室に対して海津市医師会の医師及び看護師等で編成される医療救護班の出場を要請する。なお、要請に際しては次の事項について併せて通報する。

① 災害発生日時及び災害発生場所

② 災害の概要及びおおむねの傷病者数

③ 派遣を要する医療救護班の数

④ その他の参考情報

2 医師搬送救急隊等の出場

① 現場指揮者から医療救護班の出場要請があった場合は、指令室より救急隊1隊が特命出場される。

② 救急車の出場が不可能な場合は、広報車等医師搬送に適した他の緊急車両により出場する。

③ 出場場所は、海津市医師会病院又は海津市医師会の指定された場所

④ 医師搬送救急隊は、出場要請後おおむね15分経過後にあらかじめ指定された集合場所に集合する医療救護班員を災害現場に搬送する。

⑤ 医療救護班の編成は、1班あたり医師1人、看護師2人前後で編成されるが、医療救護班の増員等は災害状況によって集合した医師と現場指揮者は協議の上対応するものとする。

3 医療救護班以外の医師等の出場要請

現場指揮者は、医療救護班以外の医師等を災害現場に派遣要請する必要があると認める場合は、指令室へ通報し、消防長により日本赤十字社岐阜県支部又は最寄りの医療機関に対し、医師及び看護師等の派遣要請を行う。

第15 医療機関

1 搬送先医療機関の管制

(1) 搬送先医療機関の管制は、原則として指令室が行う。

(2) 指令室経由の管制依頼は、現場救護所が設置されたときは現場救護所管理責任者が行い、現場救護所が設置されないときは、傷病者の症状等の観察を行った救急隊長が行う。

(3) 現場救護所管理責任者又は救急隊長は指令室に管制依頼した内容を現場指揮者に報告すること。

第16 軽症者の搬送体制

1 各所属管理車両の出場

現場指揮者又は補給担当の現場指揮者等は、自力歩行可能な多数の軽症者を医療機関又は安全な場所に搬送する必要がある場合で出場した救急車では搬送不可能なときは、次の車両の出場を指令室へ要請するものとする。

(1) 市所有のマイクロバス、輸送車

(2) 隣接消防署の広報車等

2 搬送車両の協力要請

現場指揮者又は補給担当の現場指揮者等は、軽症者が多数発生し、消防本部の管理車両のみでは医療機関又は安全な場所に搬送することが困難な場合、指令室に対して災害現場付近の傷病者搬送に適した車両を保有する事業所等に対して協力要請するものとする。なお、傷病者搬送に適する車両とは次に掲げる事業所等で保有する車両をいう。

(1) 医療機関が管理する患者搬送車

(2) 民間の患者等搬送車

(3) その他傷病者搬送に適する車両保有事業所等の車両

第17 大型クレーン等の緊急調達

1 西濃建設業協会会員への協力要請

現場指揮者は大型クレーン等、重量機械(以下「大型クレーン等」という。)によらなければ、緊急に人命救助、検索が困難な事故又は十分に消防活動を実施することが困難なときは、速やかに指令室に対して大型クレーン等の出場を要請する。なお、要請に際しては次の事項についてあわせて通報する。

(1) 災害の概要

(2) 派遣を要するクレーン車等の種類(吊り上げトン数)

(3) その他の参考情報

2 協力要請の確保

消防署長は、管内の大型クレーン等保有事業所の実態把握及び災害発生時における協力体制の確保に努める。

附則

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

附則(平成26年1月27日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日消本訓令甲第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。