○海津市消防本部消防通信規程

令和7年4月1日

消防本部告示第1号

海津市消防本部消防通信規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 消防通信(第7条―第9条)

第3章 有線設備(第10条・第11条)

第4章 無線設備(第12条―第18条)

第5章 通信補助設備(第19条―第21条)

第6章 指令(第22条・第23条)

第7章 維持管理(第24条―第26条)

第8章 記録(第27条)

第9章 障害時の運用(第28条)

第10章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防防災に係る消防通信の効率的な運用を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(1) 通信指令業務 災害通報の受理、消防隊等の出場指令、通信統制、医療機関の傷病者収容体制の把握及び各種情報の収集伝達並びにこれらに附帯する業務をいう。

(2) 通信指令室 通信指令業務を統括し運用する室をいう。

(3) 通信設備 有線設備、無線設備及び通信補助設備をいう。

(4) 署所端末装置 各署に設置し、通信を行う装置をいう。

(5) 指令員 通信指令業務に従事する者をいう。

(6) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。

(7) 無線従事者 電波法第40条第1項第4号に規定する資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

(指令統制責任者)

第3条 通信事務を処理するために、通信指令室に指令統制責任者(以下「指令責任者」という。)を置く。

2 指令責任者は、救急指令課長をもって充てる。

3 指令責任者は、消防長の命を受け、通信指令室を統括管理しなければならない。

(指令責任者の職務)

第4条 指令責任者の統制管理事務は、次のとおりとする。

(1) 通信設備の設置、変更等の運用事務

(2) 通信設備の整備、点検、障害の未然防止及び保全に関する事務

(3) 法令の規定により行う申請、届出、報告等に関する事務及び関係書類の保存に関する事務

(4) 指令員及び無線従事者に対する業務上の指導及び研修に関する事務

(指令員)

第5条 指令員は、効率的な通信指令業務を実施するために、通信施設の機能に精通し、迅速かつ的確に通信指令業務が行えるよう努めなければならない。

(指令員の遵守事項)

第6条 指令員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通信設備の取扱いは、迅速かつ確実に行うこと。

(2) 通信指令業務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通話は、簡潔を旨として明瞭かつ適切に行うこと。

(4) 通信事項は、軽易なものを除き直ちに記録し保存すること。

(5) 通信設備の異常を認めた場合は、直ちに応急措置を講じ指令責任者に報告すること。

第2章 消防通信

(通信の種別)

第7条 通信の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信 非常通信以外の通信をいう。

2 非常通信は、普通通信に優先する。

(非常通信の種類)

第8条 非常通信を分けて、急報、指令、現場命令及び通報とする。

2 急報とは、次に掲げる場合に通信指令室に即報する通信をいう。

(1) 署所その他の場所で災害を発見したとき。

(2) 災害現場への到着が不能になったとき。

(3) 災害現場において特異な事態が発生したとき。

(4) 増強出場要請を行うとき。

3 指令とは、通信指令室が出場指令を伝達する通信をいう。

4 現場命令とは、現場指揮者が指揮命令を伝達する通信をいう。

5 通報とは、次に掲げるものをいう。

(1) 出場消防隊等から災害に関する情報を通信指令室に伝達する通信

(2) 通信指令室から災害に関する支援情報及びその他の情報を出場消防隊等に伝達する通信

(3) 出場消防隊等相互間において災害に関する情報の交換をする通信

(4) 災害に関する情報を関係機関に連絡する通信

(通信設備)

第9条 有線設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 指令台 指令電送送信装置、無線電話、車両支援情報表示盤、多目的情報表示盤等を組み込んだ119番回線専用受信・出場指令システムをいう。

(2) 加入電話 一般加入回線に接続されている電話のことをいう。

2 無線設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 無線電話 基地局及び陸上移動局の無線電話のことをいう。

(2) 防災行政無線装置 岐阜県庁、県出先機関、市町村、消防機関等を網羅した無線電話装置のことをいう。

(3) 無線受令機 相互応援協定を締結する隣接消防本部の無線を傍受する受令機をいう。

3 通信補助設備の種類は、次のとおりとする。

(1) テレホンサービス装置 住民への各種消防情報を案内する装置をいう。

(2) 非常電源装置等 商用電源の停電時に使用する無停電電源装置及び発電機をいう。

(3) 気象情報収集装置 気温、湿度、風向、風速、降雨量等を測定する機器類をいう。

第3章 有線設備

(指令台)

第10条 指令台による急報の受信に際しては、次によらなければならない。

(1) 他に優先して受理しなければならない。

(2) 着信応答は、迅速かつ的確に行うこと。

(3) 通報が途切れたり、通報内容が不明なときは、再呼操作を行い、通報内容を確認すること。

(4) 発信地照会が不能な場合又は通報の途中で会話困難になったと推測される場合は、電話通信事業者等に発信地照会を行い、通報者の位置を確認すること。

(5) 受報区分は、別表第2のとおりとする。

(指令台受信要領)

第11条 災害の通報の受信に当たっては、災害発生場所、災害状況、目標物、通報者氏名、通報電話番号その他必要な事項を的確に把握しなければならない。

2 災害の通報の受信において、傷病者の容体につき緊急性が認められる場合は、口頭指導に努めるものとする。

3 指令方法は、署所端末装置への音声指令、指令書及び車載端末装置への指令情報の送信によるものとする。

第4章 無線設備

(1) 活動波 管轄業務区域内及びその周辺において、基地局、陸上移動局及び陸上移動局相互間で使用する。

(2) 主運用波 管轄業務区域内及び応援協定等の地域(岐阜県内に限る。)並びにその周辺において、他の消防関係機関所属の基地局又は陸上移動局と通信する必要がある場合に使用する。

(3) 統制波 管轄業務区域内及び応援協定等の地域並びにその周辺において、他の消防機関所属の基地局又は陸上移動局と通信する必要がある場合に使用する。

(4) 防災相互波 他の防災関係機関所属の無線局と通信する必要がある場合に使用する。

(5) 署活動波 管轄業務区域内及びその周辺において、陸上移動局相互間で使用する。

2 無線局の区分は、別表第3のとおりとする。

(無線局の開局)

第13条 基地局は、常時開局するものとする。

2 陸上移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 指令を受け出場するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 通信指令室の指示又は承認を受けたとき。

3 前項の規定により開局した陸上移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局しないものとする。

(無線局の呼出名称)

第14条 無線局の呼出名称は、別表第4のとおりとする。

(無線通信)

第15条 無線通信を行う者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他局が既に交信していることが明らかな場合は、交信してはならない。ただし、急報を発する場合にあっては、この限りでない。

(2) 自局の呼出名称を付し、その出所を明らかにすること。

(3) 簡潔な用語を用い、時間の短縮に努めること。

2 火災出場時における無線交信内容は、録音装置により収録保存しなければならない。

3 交信要領は、別に定める。

(無線通信の統制)

第16条 通信指令室は、通信を適正かつ円滑に運用するために必要と認めるときは、無線通信の統制をするものとする。

2 通信指令室は、必要に応じ移動局の交信を禁止抑制することができる。

3 基地局は、移動局に対し周波数を指定することができる。

(無線受令機)

第17条 通信指令室に、署活波及び相互応援協定締結消防本部消防波を傍受する無線受令機を設置する。

2 指令員は、前項の受令機を常時受信可能な状態とし、受信漏れのないよう努めること。

(防災行政無線)

第18条 通信指令室は、防災行政無線装置を岐阜県防災行政無線通信取扱規程(平成7年岐阜県告示第331号)に基づき運用するものとする。

第5章 通信補助設備

(テレホンサービス装置)

第19条 通信指令室は、災害発生時(救助工作車の出場を要しない救急事故を除く。)においては、テレホンサービス装置により災害情報を提供するものとする。

(非常電源装置)

第20条 通信指令室は、商用電源が停止したときは、通信施設を異常なく運用するために無停電電源装置を作動させ、発電機への切替えに備えなければならない。

(気象観測)

第21条 気象情報収集装置から得られる気象情報及び気象台からの気象情報を監視し、異常が認められたときは、記録及び報告をしなければならない。

第6章 指令

(出場指令)

第22条 指令員は、急報を受信したときは速やかに放送装置又は無線電話によって、消防隊等に的確な指令を与えて出場させなければならない。

(消防隊等の掌握)

第23条 指令員は、災害発生時に出場できる消防隊等の現状を常に把握しなければならない。

2 職員招集の実施は、メールで行う。ただし、至急の場合は、電話にて行う。

第7章 維持管理

(機能点検)

第24条 活動波1、活動波2、主運用波及び統制波の機能点検は、次のとおり行うものとする。

(1) 活動波1 毎日

(2) 活動波2 第3日曜日

(3) 主運用波 第2日曜日

(4) 統制波 第1日曜日

2 機能点検における無線電話の感明度は、別表第5の区分表により確認するものとする。

(機能保全)

第25条 通信指令室は、通信設備について別に定める点検基準により機能の保全に当たるものとする。

2 通信設備の性能を保持するため、指定専門業者に保守精密点検を委託するものとする。

(整備等)

第26条 指令責任者は、通信設備の運用上支障が生じ、通信設備の配置、補修、撤去等整備の必要あるときは、消防長に申告しなければならない。

第8章 記録

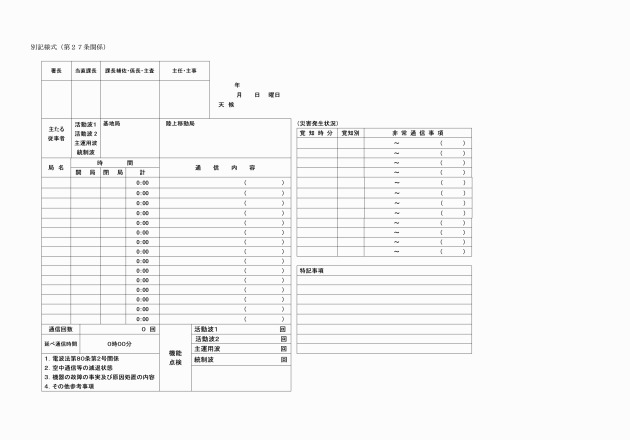

第27条 通信指令室は、通信事項等を記録保存しなければならない。

2 無線電話の使用状況及び災害発生状況を当直勤務ごとに無線日誌(別記様式)により記録する。

3 記録は、5年間保存することとする。

第9章 障害時の運用

第28条 通信回線等に障害が発生した場合の運用は、別に定める。

第10章 補則

第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

無線局の種別表

種別 | 定義 | |

基地局 | 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、消防本部通信指令室に設置するものをいう。 | |

陸上移動局 | 陸上及び水上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。 | |

車載型無線機 | 消防自動車、救急自動車その他の車両に積載した無線局をいう。 | |

可搬型無線機 | 可搬用として使用できる無線局をいう。 | |

携帯型無線機 | 消防隊員等が携帯する無線局をいう。 | |

別表第2(第10条関係)

受報区分

区分 | 種別 | 内容 |

消防通報用電話 | 固定電話※1から (NTT加入電話※2を除く。) | 通信指令室が規定する消防専用電話により災害の通報を受報したもの |

固定電話から (NTT加入電話から) | ||

携帯電話から | ||

IP電話※3から | ||

加入電話 | 固定電話から | 通信指令室及び分署等が加入電話により災害等を受報したもの |

携帯電話から | ||

IP電話から | ||

緊急通報システム | ― | 通信指令室が独り暮らしの高齢者宅の緊急通報装置により災害等を受報したもの |

駆け付け | ― | 発見者等が直接消防機関に災害等を通報してきたもの |

無線 | ― | 無線により災害を受信したもの |

その他 | ― | 上記以外の方法等により発見し、又は受報したもの |

備考 | ― | 事後聞知にあっては、受報区分のいずれかとする。 |

※1 固定電話とは、携帯電話を除く電話のことをいう。

※2 NTT加入電話とは、NTTの一般公衆網(アナログ・ISDN)に接続された固定電話のことをいう。

※3 IP電話とは、インターネットを活用した電話のことをいう。

別表第3(第12条関係)

消防救急系無線局の区分表(デジタル)

区分 | 運用範囲 | |

消防系無線 | 活動波1 | 市内及びその周辺における災害活動並びにその他の消防用業務 |

活動波2 | 1 通信障害が発生したとき 2 災害が多発したとき 3 その他必要とするとき | |

主運用波1 | 1 市域を超えて相互に応援するとき 2 市波の全部又は一部に通信障害が生じたとき 3 その他必要とするとき | |

統制波1 | 1 県域を超えて相互に応援するとき 2 その他必要とするとき | |

統制波2 | 1 県域を超えて相互に応援するとき 2 その他必要とするとき | |

統制波3 | 1 県域を超えて相互に応援するとき 2 その他必要とするとき | |

消防系無線局の区分表(アナログ)

区分 | 運用範囲 | |

消防系無線 | 防災相互波 | 大規模災害が発生した場合における消防、警察、自衛隊、海上保安庁等の防災関係機関相互の通信手段 |

署活系無線 | 署活動用波1 | 管内における災害活動及びその他の消防用業務 |

署活動用波2 | 1 通信障害が発生したとき 2 災害が多発したとき 3 その他必要とするとき | |

別表第4(第14条関係)

無線局の呼出名称

種別 | 呼出名称 | 内容 | |

基地局 | かいづしょうぼう | 通信指令室に基地局(送信出力5W)を設置し、活動波、主運用波及び統制波で移動局と通信を行うデジタル周波数で消防通信を行う無線局 | |

移動局 | 車載型移動局無線機(消防車) | かいづ1 かいづ2 かいづ3 かいづ4 かいづ5 かいづ21 かいづ41 かいづ51 かいづ53 かいづ61 かいづ71 かいづ74 きゅうきゅうかいづ1 きゅうきゅうかいづ2 きゅうきゅうかいづ3 きゅうきゅうかいづ5 | 消防用自動車及びその他の車両に設置して、消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 |

可搬型移動局無線機 | かいづ81 | 可搬型無線機を移動させ設置し消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 | |

卓上型固定移動局無線機 | かいづ83 かいづ85 | 卓上型無線機を固定させ設置し消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 | |

携帯型移動局無線機 | かいづ101 かいづ102 かいづ103 かいづ104 かいづ105 | 消防職員が携帯して消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が2Wの無線局 | |

活動系無線機 | かいづ201 かいづ202 かいづ203 かいづ204 かいづ205 かいづ206 かいづ207 かいづ208 かいづ209 かいづ210 かいづ211 かいづ212 かいづ213 かいづ214 かいづ215 かいづ216 かいづ217 かいづ218 かいづ219 かいづ231 かいづ232 かいづ233 かいづ251 かいづ252 かいづ253 | 消防職員が携帯して署活系無線機で通信を行う無線局でアナログ無線の送信出力が1Wの無線局 | |

携帯型移動局無線機 | かいづ601 かいづ602 | 消防職員が携帯して消防通信を行う無線局でアナログ無線送信出力が5Wの無線 | |

別表第5(第24条関係)

無線局の感明度区分表

区分 | 受信状態 |

メリット5 | 雑音がなく通話状態が非常に良好である。 |

メリット4 | 雑音が少しあるが、通話状態が良好である。 |

メリット3 | 雑音はあるが、通話の内容は、完全に理解できる。 |

メリット2 | 雑音が多く、通話の内容が半分程度しか理解できない。 |

メリット1 | 雑音が非常に多く、通話内容が全く理解できない。しかし、送信していることが了解できる。 |

備考 メリットとは、受信電波の強さ及び音声明瞭度をいう。