○海津市公文書規程

平成17年3月28日

訓令甲第9号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布(第9条―第13条の3)

第2節 文書の処理(第14条―第22条)

第3節 文書の施行(第23条―第28条)

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第29条―第36条)

第3章 出先機関における文書の取扱い(第37条)

第4章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書等の適正な管理を図るため、文書等の収受、処理、保管、保存、廃棄等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 本庁 海津市行政組織規則(令和6年海津市規則第11号。以下「組織規則」という。)第3条第2項に規定する本庁をいう。

(2) 出先機関 組織規則第3条第4項に規定する出先機関をいう。

(3) 部 海津市内部組織設置条例(平成17年海津市条例第6号)第1条に規定する部をいう。

(4) 課 組織規則第4条に規定する課をいう。

(5) 部長 組織規則第7条第1項に規定する部長をいう。

(6) 課長 組織規則第9条第1項に規定する課長をいう。

(7) 休庁日等 日曜日、土曜日及び海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号)第9条に規定する休日並びにこれら以外の日の同条例第3条に規定する勤務時間以外の時間をいう。

(8) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、一定の事項を記録しておくことができるものをいう。

(9) 電子署名 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(10) 文書管理 文書等の発生から統計的に分類、整理、保管及び保存し、不用となった文書等を廃棄するまでの一連の過程をいう。

(11) 文書管理システム 電磁的システムであって、ネットワークにより文書管理を統合的に行うことをいう。

(12) 保管 完結した文書等を分類し、課(これに準じる組織を含む。以下同じ。)のキャビネット等又は電磁的記録として1年間整理しておくことをいう。

(13) 保存 各課から引継いだ文書等を分類し、書庫内等の定められた場所において整理又は電磁的記録として適正な期間保存することをいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。

3 文書は、即日処理(文書管理システムにより必要事項を記録)を原則として、迅速に取り扱わなければならない。

4 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の目に触れる箇所に放置してはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本庁及び出先機関における文書に関する事務を総括する。

2 総務課長は、本庁及び出先機関における文書の管理が適正かつ能率的に行われるように指導及び改善に努めなければならない。

(本庁の課長及び出先機関の長の職務)

第5条 本庁の課長及び出先機関の長は、当該課又は出先機関における文書事務が適正かつ円滑に行われるように留意しなければならない。

(文書取扱責任者及び文書整理担当者)

第6条 本庁の課及び出先機関に文書取扱責任者及び文書整理担当者を置く。

2 文書取扱責任者は、庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、係長が置かれていない場合は、庶務を担当する上席の職員をもって充てる。

3 文書取扱責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書を収受し、及び配布すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 文書の案を審査すること。

(4) 文書の整理、保管及び引継ぎをすること。

(5) 文書事務の改善について指導すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。

4 文書整理担当者は、本庁の課長又は出先機関の長が庶務を担当する職員のうちから指定する。

5 文書整理担当者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

(文書の種類)

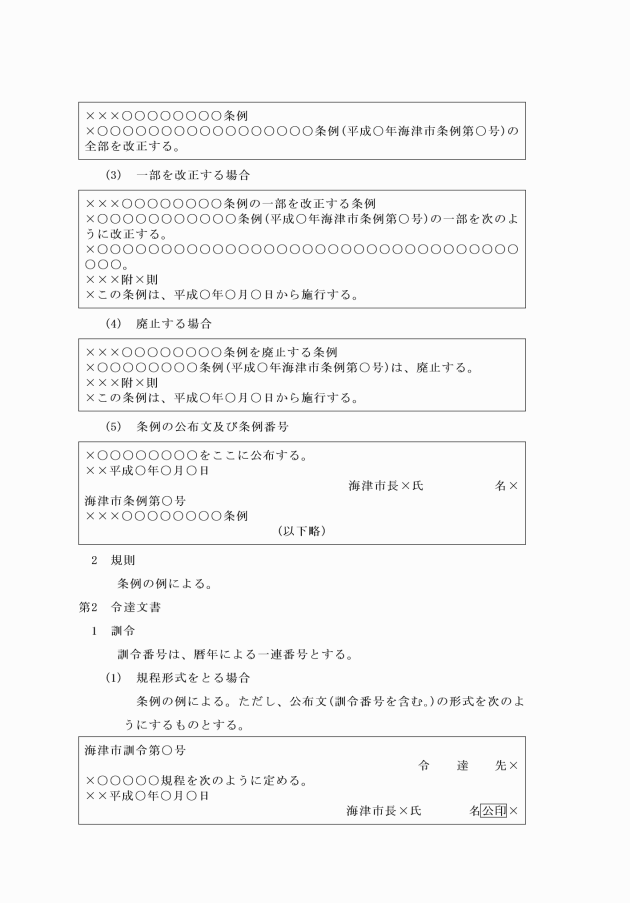

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

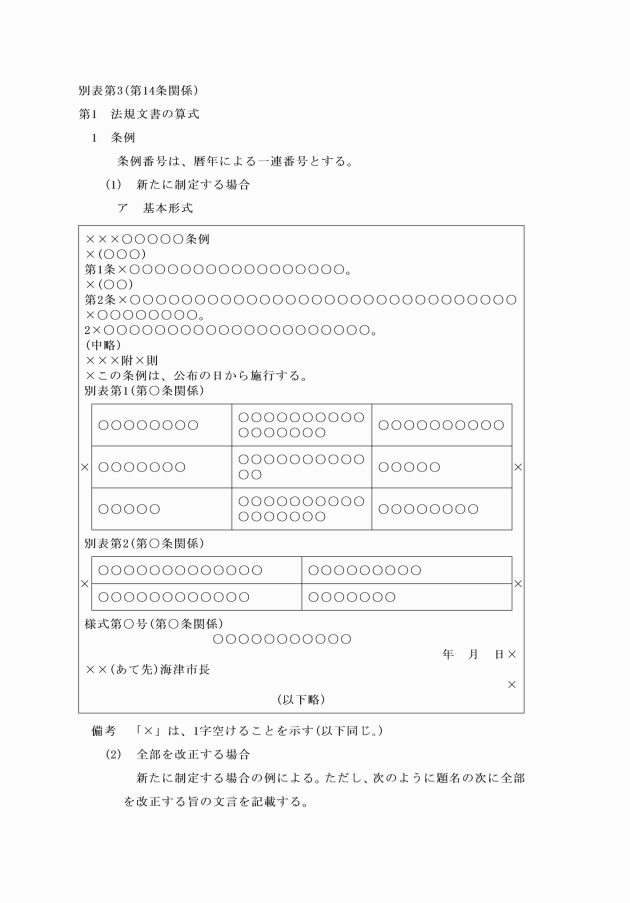

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

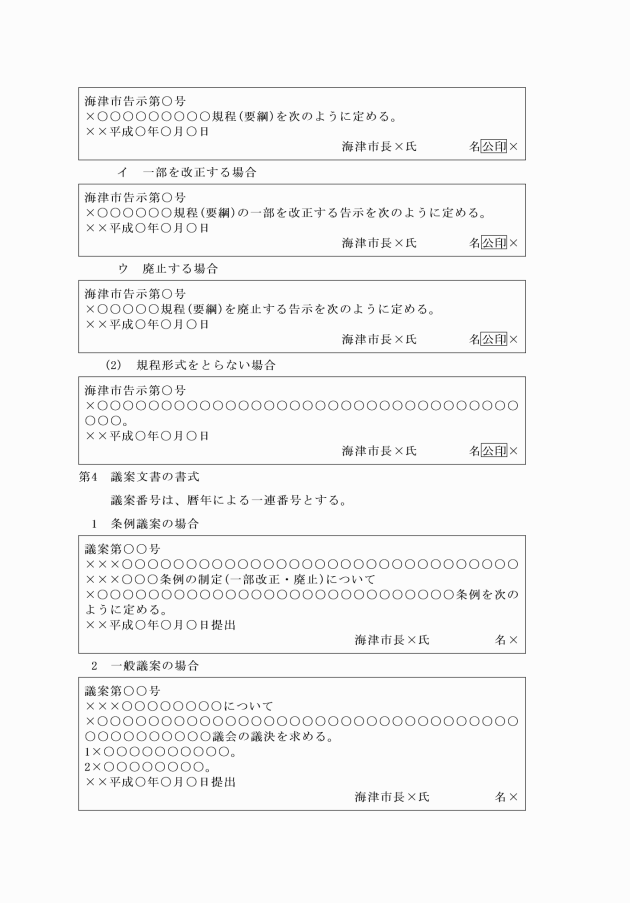

(2) 公示文書

ア 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

イ 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

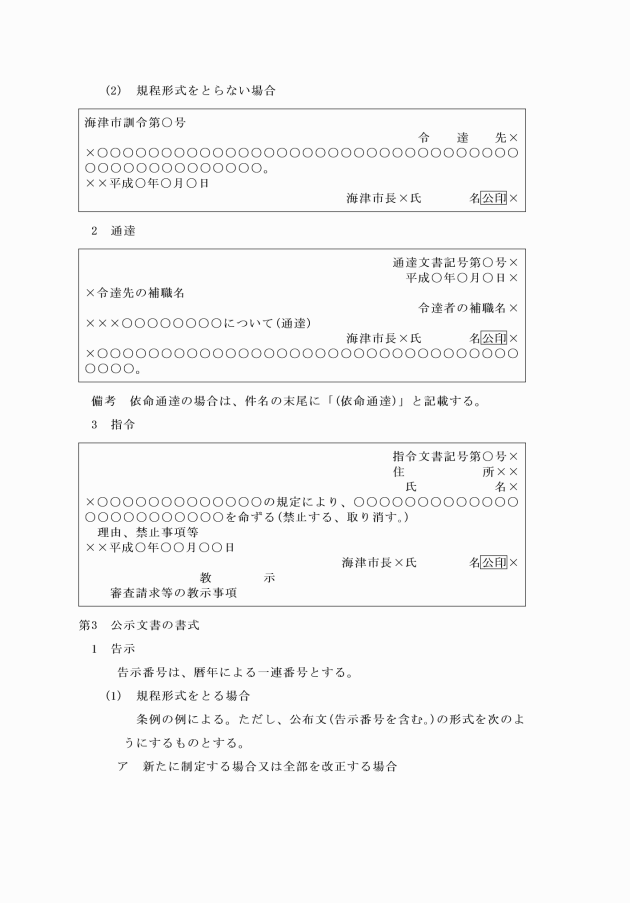

(3) 令達文書

ア 訓令甲 市長が指揮監督権に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

イ 訓令乙 市長が下部機関に対して発する命令で公表しないもの

ウ 内訓 市長が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの

エ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

オ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分、補助金の交付その他の行為をするもの

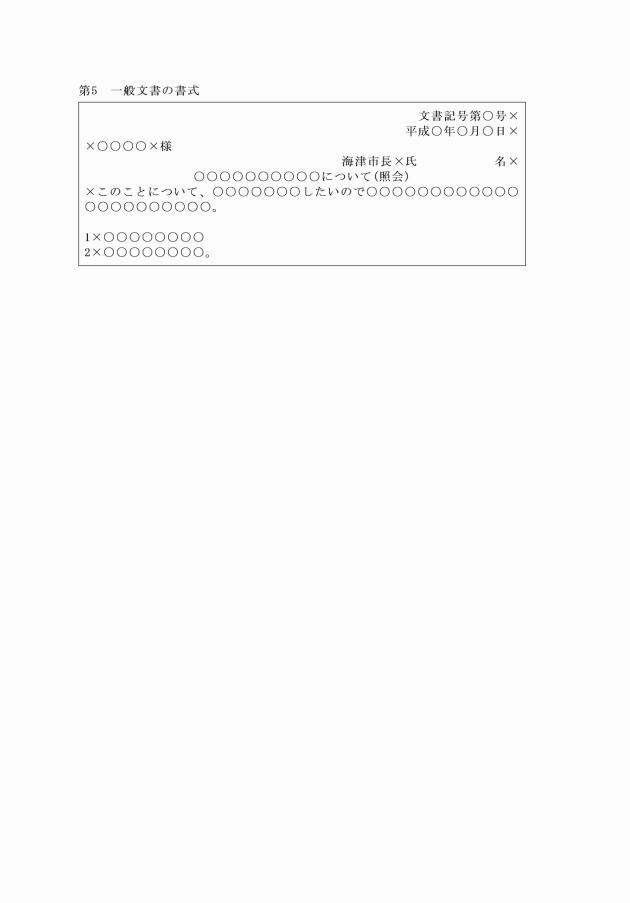

(4) 往復文書

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺、始末書及びてん末書

(6) その他の文書

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

2 前項第1号、第2号及び第3号アに掲げる文書は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)第2条から第4条までの規定により公布又は公表しなければならない。

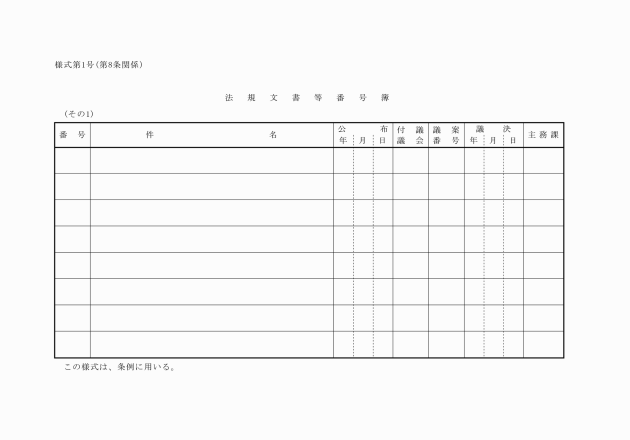

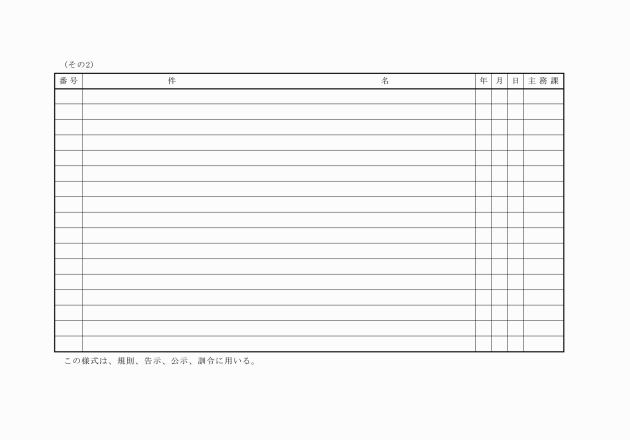

(1) 条例、規則、告示及び訓令甲 記号は、その区分に従い、「海津市条例」、「海津市規則」、「海津市告示」及び「海津市訓令甲」とし、番号は、総務企画部総務課(以下「総務課」という。)においてその種類ごとに法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。

(2) 訓令乙、内訓、達及び指令 記号は、その区分に従い「海津市訓令乙」、「海津市内訓」、「海津市達」及び「海津市指令」の文字の次に本庁の課又は出先機関ごとに別表第1に定める記号(以下「各課等の記号」という。)を付けたものとし、番号は、本庁の課又は出先機関において文書管理システムにより付番すること。

ア 許可、認可、承認、証書の交付等に関する文書

イ 負担金、補助金、交付金等に関する文書

ウ 証明に関する文書

エ 法令、要綱等の解釈及び運用に関する照会及び通達

オ 争訟に関する文書

カ 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書

キ 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるもの

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布

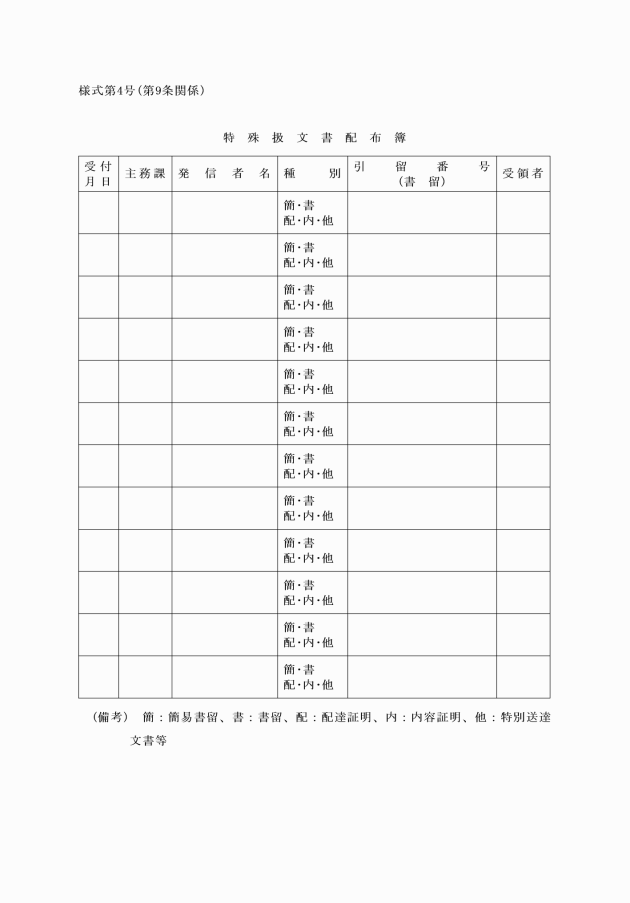

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 特殊扱文書配布簿(様式第4号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。

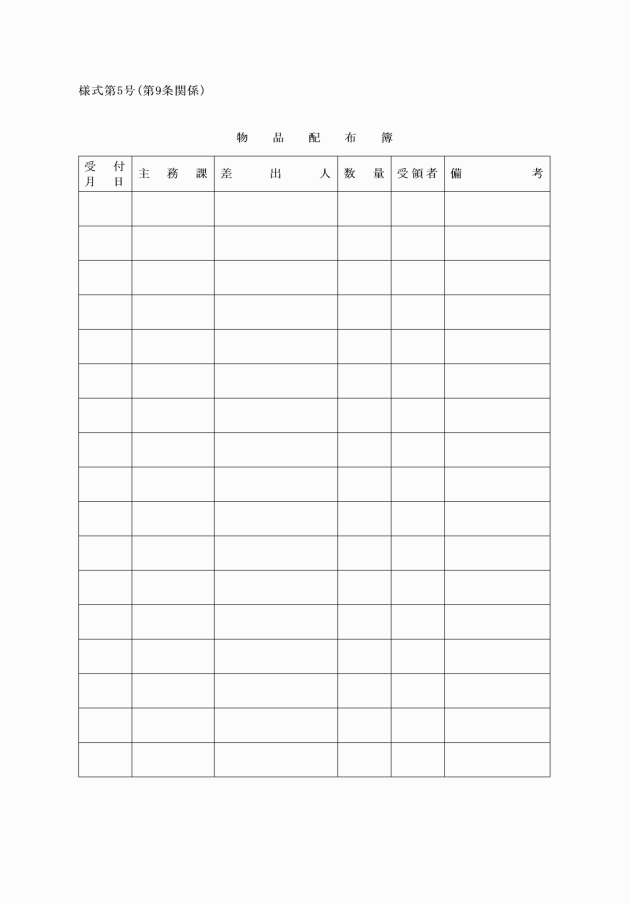

(2) 運送便による物品 物品配布簿(様式第5号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。

ただし、パンフレット等簡易な物品については、物品配布簿への記載を省略することができる。

(3) 前2号に掲げる文書以外のもの 直ちに各主務課ごとに仕分けして配布すること。

(4) 前各号の場合において、海津市あて等封筒のあて先のみでは配布先の明らかでないもの 開封して配布先を確認し、必要のあるものは封筒を添えて配布すること。

(郵便等の料金の未払い文書の取扱い)

第10条 郵便等の料金の未払い又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を郵便切手で支払い、受領することができる。

(休庁日等における文書の取扱い)

第11条 休庁日等に到着した文書等は、海津市職員服務規程(平成23年海津市訓令甲第17号)第33条第1号に定めるところにより当直者において受領し、受領した日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了した場合には、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 当直者は、前項の規定により受領した文書のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。

(文書の配布)

第12条 文書取扱責任者は、午前11時に総務課において第9条第3号に掲げる文書の配布を受けなければならない。

(配布を受けた文書の取扱い)

第13条 文書取扱責任者は、総務課長から文書の配布を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書は、直ちにあて名人に交付すること。

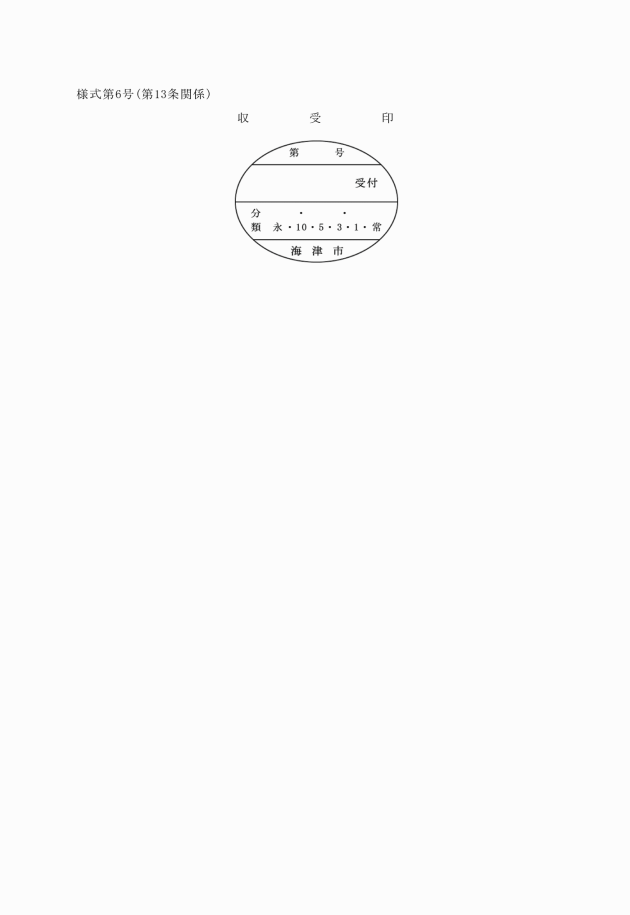

(2) 親展文書以外の文書は、当該文書の右下部余白に収受印(様式第6号)を押した後に次に定める手続をとること。

イ ア以外の文書は、直ちに主務係長に交付する。

2 課長は、文書の供覧を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するものを除き、処理方針を指示して主務係長に返付しなければならない。

3 文書取扱責任者は、総務課長から配布を受けた文書のうちに自課の所管に属しないものがあるときは、直ちに当該文書を総務課長に返付しなければならない。

(各課に直接送達された文書等の取扱い)

第13条の2 主務課に直接持参された文書及びファクシミリにより受信した文書は、主務課において前条の例により処理するものとする。

(電子メール等により受信した場合の取扱い)

第13条の3 電子メール等により受信した場合は、必要な場合に限り、紙に出力し、第13条の例により処理することができる。

第2節 文書の処理

(文書の起案)

第14条 文書の起案は、次に定めるところによらなければならない。

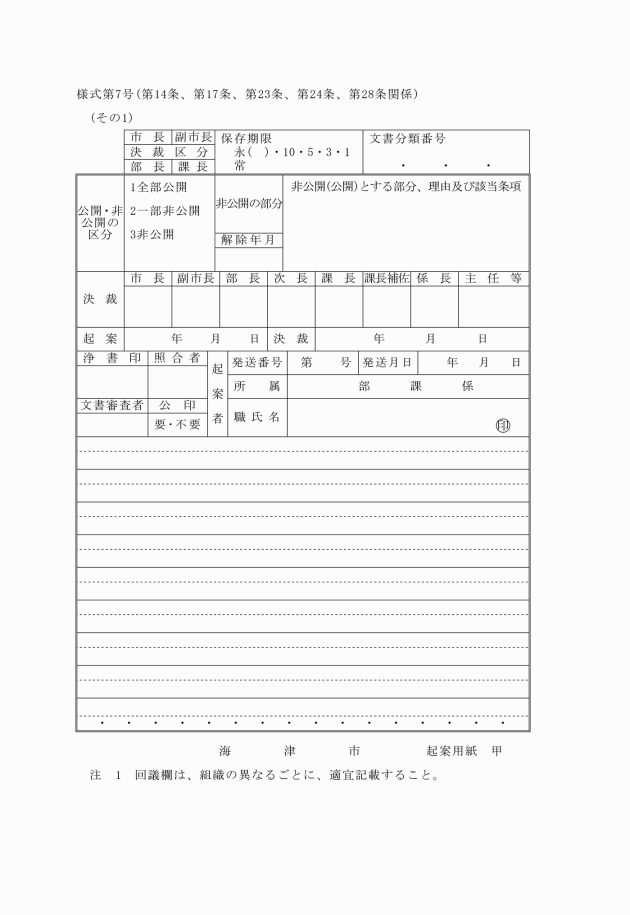

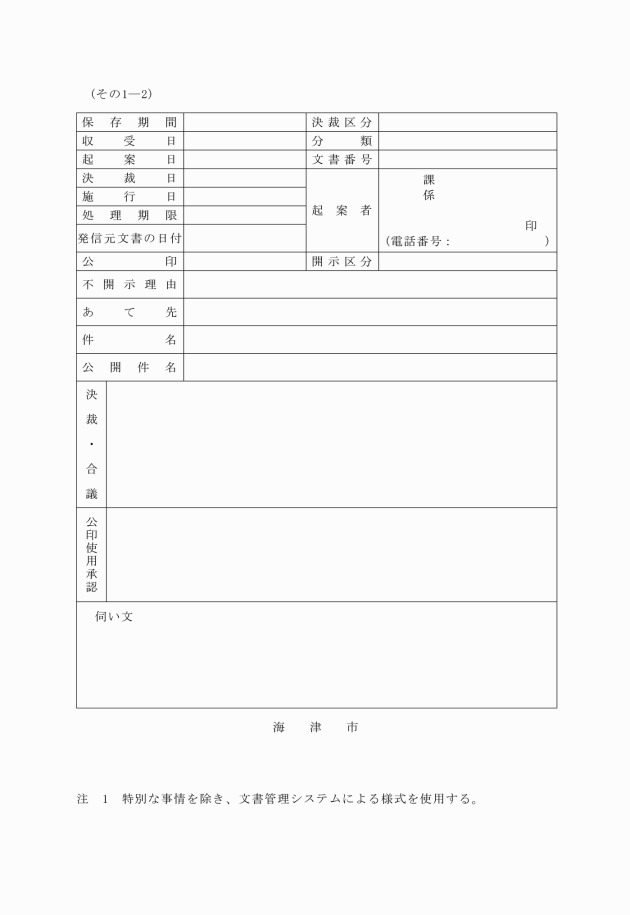

(1) 文書管理システムを利用して行うこと。ただし、文書管理システムの利用によりがたい場合は、起案用紙(様式第7号)を用いて起案することができる。

(3) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を附記し、及び関係書類を添付すること。

(1) 同一文例(以下「例文」という。)によって処理することができる定例的かつ多数にわたる事案についての処理をする場合 あらかじめ当該例文について総務課長の登録を受け、その例文に係る事業の発生する都度作成する起案文書には単に伺及び例文によって処理する旨だけを記載すること。

(2) 軽易な事案について照会し、依頼し、又は督促その他の処理をする場合に当該文書の上部に決裁印(様式第8号)を用いて処理することができる。

(3) 定例的又は軽易な事案の処理をする場合 一定の帳簿により又は文書の余白に処理案を朱書して処理すること。

(文書の左横書き)

第15条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他総務課長が縦書きを適当と認めるもの

(文書の発信者名)

第16条 文書の発信者名は、市長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては、副市長名、部長名、課長名又は市名を用いることができる。

2 官公庁あて又は発送する文書の発信者名は補職名のみを用いること。ただし、重要であると認められるものについては、この限りでない。

(決裁区分等の表示)

第17条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の決裁区分欄の該当文字を○で囲むことによってするものとする。

市長 市長の決裁事項とされるもの

副市長 副市長の決裁事項とされるもの

部長 部長の決裁事項とされるもの

課長 課長の決裁事項とされるもの

2 起案文書には、施行上の注意その他必要な事項を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の所定欄の該当文字を○で囲み、又は必要事項を記載することによって行うものとする。

(重要文書等の供覧)

第18条 収受した文書のうち市長又は副市長の閲覧に供する必要がある文書及び重要な文書で上司の明示の命令により処理する必要があると認められるものは、直ちに供覧の手続をとらなければならない。

(回議)

第19条 文書の回議は、次の各号に定めるとおり、原則として、部下から上司の順により行わなければならない。

(1) 課内にあっては、関係職員、上司の順とする。

(2) 部内にあっては、主務課、関係課、部長の順とする。

(3) 他の部に関連する文書は、主務の部、関係の部の順とする。

2 文書の回議を受けた者は、当該文書の内容を検討し、これに同意する場合は、その所定欄に署名し、又は認印を押さなければならない。

3 文書の回議先は、回議の迅速化を図るため、必要かつ最小限のものとし、当該文書の写しを送付し、又は当該文書の趣旨を口頭で伝えることによって回議に代えることができるときは、回議を省略するものとする。

4 文書の回議を受けた関係課の文書取扱責任者は、原則として係長以上の職にある者に回議するにとどめ、回議の促進に努めなければならない。

5 事務を代決した者は、決裁権者の後閲を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載しなければならない。

6 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。

7 起案者は、回議した文書の当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を回議した部課に通知しなければならない。

8 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載するとともに署名し、又は認印を押さなければならない。

9 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に当該文書を回付しなければならない。

(重要文書の回議)

第20条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。

2 条例、規則、訓令甲等の事案は、関係課長の決裁を受けた後総務企画部長及び総務課長に回議し、別に定める法令審査委員会の審査を受けなければならない。

3 前項に定めるものを除くほか、公示文書その他公表を要する文書は、総務企画部長及び総務課長に回議しなければならない。ただし、第14条第2項第1号の規定により例文によって処理するものについては、この限りでない。

(緊急事案等の処理)

第21条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

(決裁済文書の取扱い)

第22条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに主務課の文書取扱責任者に返付しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の浄書)

第23条 文書取扱責任者は、原議の返付を受けたときは、当該原議に決裁年月日を記載した後、事務担当者をして速やかに浄書させなければならない。

2 浄書は、正確かつ明りょうに行い、浄書が完了したときは、浄書者が当該原議の所定欄に認印を押さなければならない。

3 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。

(照合)

第24条 浄書文書については、必ず当該原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押さなければならない。

(公印等の押印)

第25条 浄書文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書には、これを省略することができる。なお、電子署名をもってかえることができる。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な事案に関する往復文書

(3) 印刷に付した往復文書

2 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

(1) 郵便により施行する文書

ア 集中発送をする文書(小包、親展、書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、国の機関、岐阜県、他市町村等に対して一括取りまとめて発送するもの) 総務課に持参し、封筒に入れることなく、送付する相手方ごとに仕分けをし、文書発送箱に入れること。

イ 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。) あて先を明記した封筒(小包、親展、書留、速達、配達証明又は特別発送により発送する文書にあっては、それらを表示したもの)に入れて総務課に持参し、文書発送箱に入れること。

ウ 内容証明による文書 主務課において発送すること。

(2) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第7条第1項第4号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。) 主務課において発信すること。

(3) 使送により発送する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。

2 総務課長は、郵便等により文書を発送しようとするときは、午前9時までに総務課に持参された文書を、後納料金差出票及び書留にする場合は書留郵便物受領証を添えて、最寄りの日本郵便株式会社の営業所に差し出すこと。

(時間外発送)

第27条 前条第2項に定める時間以後においては、郵便等による発送は行わない。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長の承認を得たものについては、総務課長から郵便料金に相当する郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。

(原議及び文書等の整理)

第28条 文書等を発送しようとする場合は、所属課において当該文書等の担当職員が起案用紙に文書等の日付等を記載するとともに、文書管理システムにより施行日、文書等の日付その他必要事項を記録しなければならない。

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(未処理文書等の処理)

第29条 事務担当者は、長時間の外出又退庁の際は、自己の保有する未処理及び未完結の文書等を所定の文書保存場所又は文書管理システムにより保管しなければならない。

(完結文書保存の原則)

第30条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理、保管、及び保存は、つづり込みによることを原則とする。

2 前項のつづり込みを行うため、主務課長は、総務課長と協議して、機能分類ごとに区分し、文書分類表を作成しなければならない。

(1) 永年

ア 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で重要なもの

イ 国、県からの通ちょうその他将来の参考となる重要なもの

ウ 字区域及び境界の変更等に関するもの

エ 議会の会議録及び議決書等に関するもの

オ 訴訟、訴願、和解及び審査請求等に関するもので重要なもの

カ 許可、許可及び契約に関する文書で重要なもの

キ 職員の任免、賞罰等に関するもの及び人事記録カード

ク 財産及び公債に関するもの

ケ 公印の作製及び管理に関するもの

コ 統計に関するもので重要なもの

サ 予算及び決算に関するもの

シ 総合計画に関する文書で重要なもの

ス 市制の沿革に関する文書及び市史編さんの参考となるもの

セ その他永年保存を必要と認めるもの

(2) 10年保存

ア 許可証、認可証、証明書類等に類するもの

イ 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの

ウ 請願及び陳情に関する文書

エ 金銭及び物品の出納に関するもの

オ 補助金及び委託金に関するもの

カ その他10年保存を必要と認めるもの

(3) 5年保存

ア 諸報告書類及び統計資料

イ 人事関係書類

ウ 給与関係書類

エ その他5年保存を必要と認めるもの

(4) 3年保存

ア 市町村等連絡会議に関するもの

イ 出張復命に関するもの

ウ その他3年保存を必要と認めるもの

(5) 1年保存

前各号以外の文書で1年保存を必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、本庁又は主務課において原本を保存する文書については、適宜当該文書の保存期間を短縮することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

4 完結文書の保存期間は、総務課長が別に定めるものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。

5 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、当該文書を常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。

(完結文書の整理及び保管)

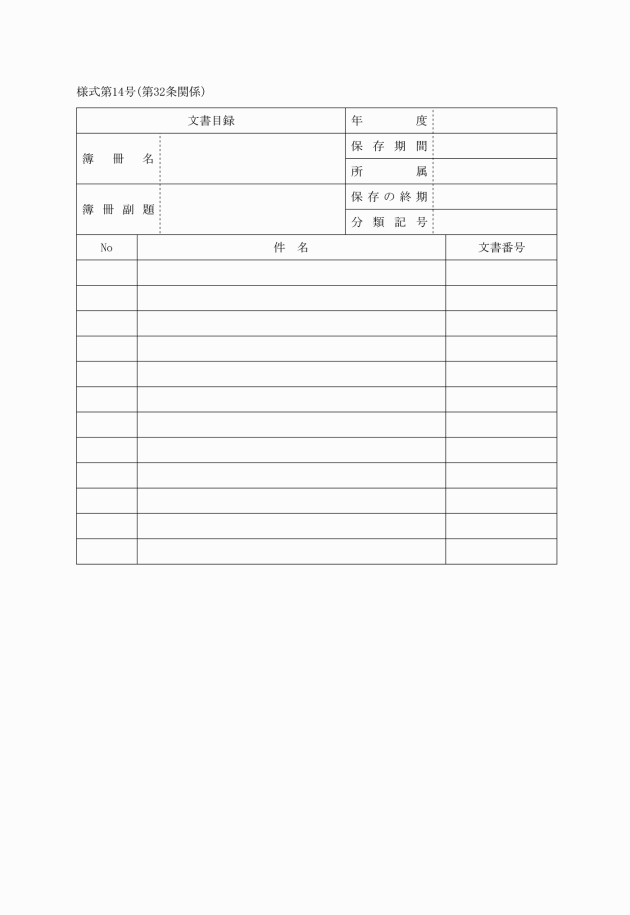

第32条 完結文書は、主務課において、次の区分により整理しなければならない。

(1) 例規等年次により編集するもの以外の文書は、会計年度ごとに編集すること。

(2) 文書分類表に定める基準に従い、保存期間ごとに編集すること。

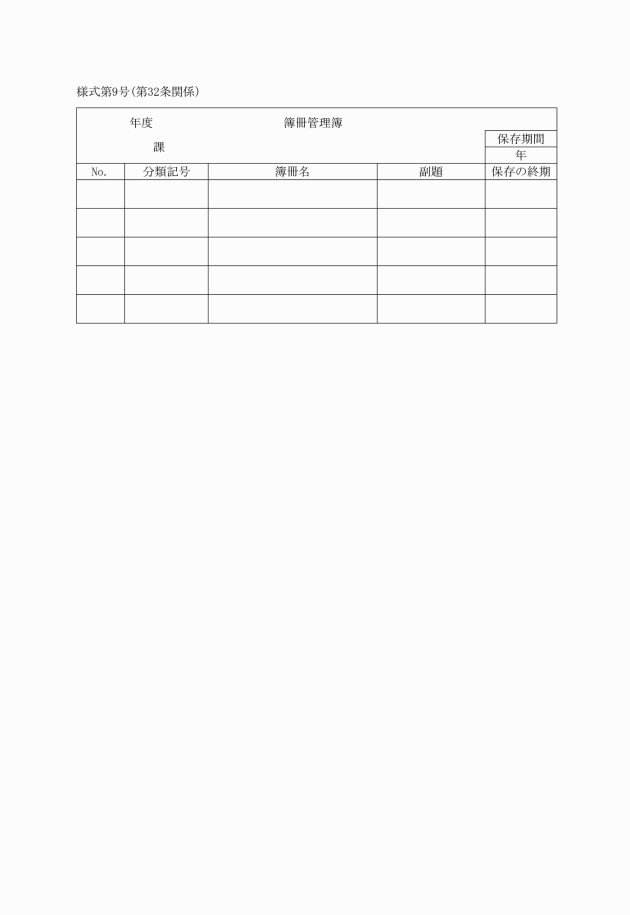

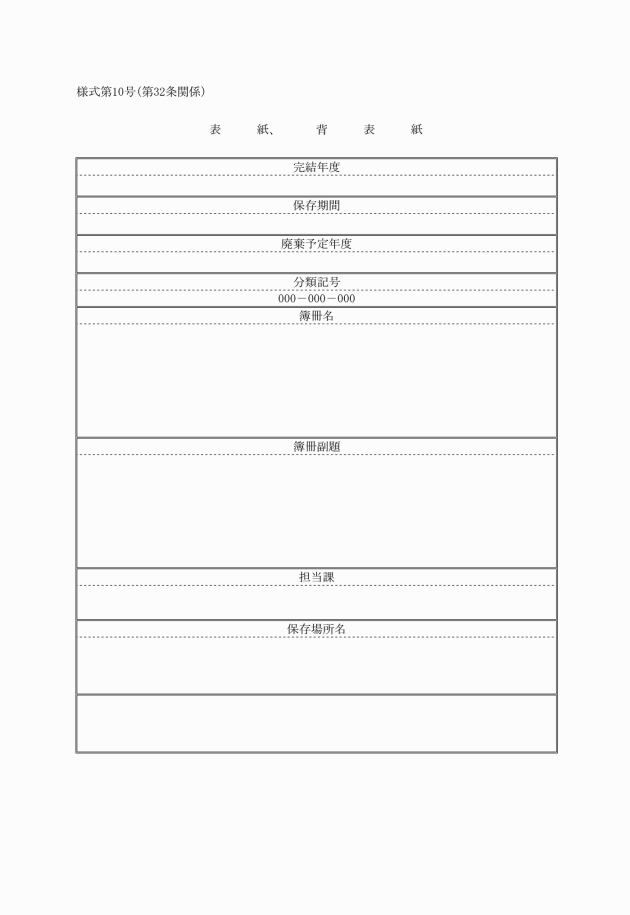

(3) 文書管理システムで出力した簿冊管理簿(様式第9号)をもって編集すること。

3 当該年又は当該年度に属する文書及び常用文書並びに前年又は前年度に属する文書は、主務課において保管するものとする。

(文書の保存)

第33条 文書取扱責任者は、主務課における保管の期間を経過した文書で保存を要するもの(以下「保存文書」という。)については、文書管理システムにて総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについては速やかに、適当でないものについては適当な整理をさせた後、文書分類表の区分に従い、主務課別及び保存期間別に分類し、書庫において保存しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、秘密文書等で総務課長が適当と認めるものは、主務課において保存することができる。

(保存期間の延長)

第34条 文書取扱責任者は、総務課長に引き継いだ文書について、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、延長を必要とする保存文書があると認めるときは、当該保存文書の所属年度、書目名、延長の理由、延長の期間その他必要な事項を記載した申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。

(保存文書等の貸出し及び閲覧)

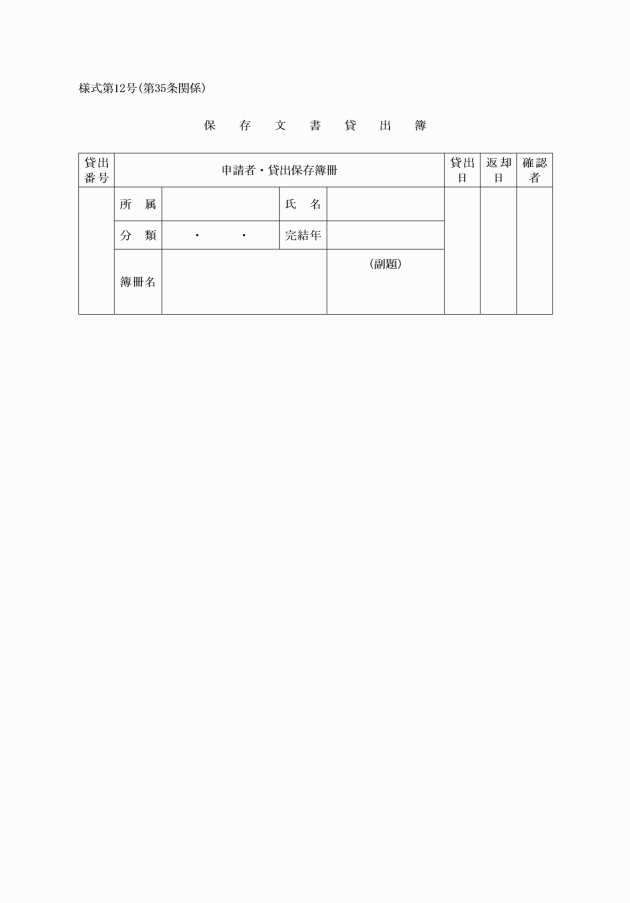

第35条 総務課長は、保存文書の貸出しの請求があったときは、保存文書貸出簿(様式第12号)に必要事項を記入させ、5日を超えない期間に限り貸し出すことができる。ただし、5日を超える期間の貸出しの請求があった場合は、その理由が相当と認められるときに限り、これを承認することができる。

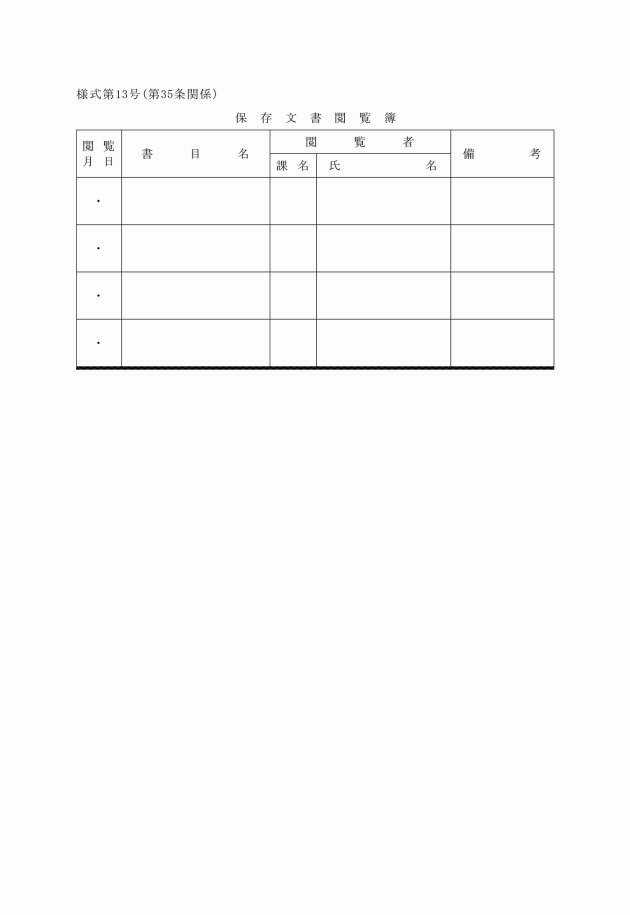

2 総務課長は、保存文書の閲覧の請求があったときは、保存文書閲覧簿(様式第13号)に必要事項を記入させ、一定の場所において閲覧させなければならない。

3 文書取扱責任者は、主務課で整理又は保管する文書の貸出し又は閲覧の請求があったときは、主務課長の承認を得て前2項の規定に準じて貸出し又は閲覧させることができる。

(文書の廃棄)

第36条 総務課長は、文書の保存期間が経過したとき、又は保存期間内であっても明らかに保存の必要がなくなったと認められる保存文書については、文書管理システムに必要事項を記録し主務課長と協議の上、当該保存文書を廃棄しなければならない。

2 総務課長は、秘密文書等の廃棄に当たっては、裁断等の措置をとらなければならない。

3 文書取扱責任者は、主務課において整理又は保管している文書を廃棄しようとするときは、文書管理システムに必要な事項を記録し、主務課長に通知の上、承認を得た後、速やかに前2項の規定に準じて処理しなければならない。

4 廃棄する公文書のうち、歴史的資料が含まれているものは、教育委員会と協議の上、保存が必要と認めるものは、廃棄してはならない。

第3章 出先機関における文書の取扱い

(出先機関における文書の取扱い)

第37条 出先機関における文書の取扱いについては、この訓令に準じて処理するものとする。

第4章 補則

(文書等の例外的な取扱い)

第38条 本庁の課長及び出先機関の長は、文書の取扱いが前2章の規定により難いときは、あらかじめ総務課長の承認を得て例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも同様とする。

(補助執行職員等への準用)

第39条 第1章及び第2章の規定は、地方自治法第180条の2の規定に基づき市長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の文書事務の処理について準用する。この場合において、第1章及び第2章中「部」とあるのは「教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局」と、「課」とあるのは「教育委員会事務局の課」と、「部長」とあるのは「教育委員会事務局長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局書記長、監査委員事務局長及び公平委員会の書記」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会事務局の書記次長、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会の書記」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各機関の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の海津町公文書規程(平成14年海津町規程第2号)、平田町公文書規程(平成8年訓令甲第12号)、平田町教育委員会文書取扱規程(昭和48年平田町教育委員会訓令第1号)若しくは南濃町公文書規程(昭和57年訓令甲第1号)又は解散前の海津町サンリバー広域連合公文書規程(平成13年サンリバー広域連合訓令甲第2号)若しくは海津郡消防組合文書規程(昭和48年海津郡消防組合訓令甲第2号)の規定により保存期間を定められたものは、この訓令の相当規定により保存期間を定められた文書とみなす。

附則(平成18年3月22日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月22日訓令甲第23号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月1日告示第93号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附則(平成20年3月19日訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月1日訓令甲第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成23年1月21日訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成24年8月14日訓令甲第13号)

この訓令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行日から施行する。

附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月4日訓令甲第23号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日訓令甲第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成30年3月20日訓令甲第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

附則(令和5年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月24日訓令甲第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年3月29日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和7年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

各課等の記号

課等名 | 記号 |

総務課 | 総 |

財政課 | 財 |

企画課 | 企 |

市民課 | 市 |

生活・環境課 | 生環 |

文化・スポーツ課 | 文ス |

税務課 | 税 |

保険医療課 | 保 |

社会福祉課 | 社 |

健康課 | 健 |

こども未来課 | こ |

高齢介護課 | 高 |

農林振興課 | 農 |

商工振興・企業誘致課 | 商企 |

観光・シティプロモーション課 | 観シ |

建設都市計画課 | 建 |

上下水道課 | 水 |

会計課 | 会 |

消防総務課 | 消総 |

予防課 | 予 |

消防課 | 消 |

救急指令課 | 救 |

消防署 | 消署 |

高須認定こども園 | 高こ |

石津認定こども園 | 石こ |

さぼう遊学館 | さ遊 |

図書館 | 図 |

文化センター | 文セ |

働く女性の家 | 女家 |

木曽三川輪中ミュージアム | 輪ミ |

市民プール | 市プ |

みかげの森「プラザしもたど」 | み森 |

別表第2(第14条関係)

起案に用いる用字・用語

第1 仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

第2 漢字の使用について

1 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。

なお、字体については、通用字体に用いるものとする。

2 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては、次の事項に留意する。

(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

例 俺 彼 誰 何 僕 私 我々

(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として漢字で書く。

例(副詞)

余り 至って 大いに 概して 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 実に 少なくとも 少し 既に 全て 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 次いで 努めて 常に 特に 突然 初めて 果たして 甚だ 全く 無論 最も 専ら 僅か 割に

(連体詞)

明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

例 かなり ふと やはり よほど

(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く

例 御案内(御+案内) 御挨拶(御+挨拶)

ごもっとも(ご+もっとも)

(4) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)

(5) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

例 おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

例 ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。)

(7) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

例 ある(その点に問題がある。)

いる(ここに関係者がいる。)

こと(許可しないことがある。)

できる(だれでも利用ができる。)

とおり(次のとおりである。)

とき(事故のときは連絡する。)

ところ(現在もところ差し支えない。)

とも(説明するとともに意見を聞く。)

ない(欠点がない。)

なる(合計すると1万円になる。)

ほか(そのほか・・・、特別の場合を除くほか・・・)

もの(正しいものと認める。)

ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。)

わけ(賛成するわけにはいかない。)

・・・かもしれない(間違いかもしれない。)

・・・してあげる(図書を貸してあげる。)

・・・ていく(負担が増えていく。)

・・・ていただく(報告していただく。)

・・・ておく(通知しておく。)

・・・てください(問題点を話してください。)

・・・てくる(寒くなってくる。)

・・・てしまう(書いてしまう。)

・・・てみる(見てみる。)

・・・てよい(連絡してよい。)

・・・すぎない(調査だけにすぎない。)

・・・について(これについて考慮する。)

第3 送り仮名の付け方について

送り仮名の付け方は、次のとおりとする。

単独の語(漢字の音又は訓を用いて、漢字1字を書き表す語をいう。)

1 活用のある語

通則1(活用語尾を送る語に関するもの)

本則(送り仮名の付け方の基本的な法則と考えられるものをいう。以下同じ。)活用のある語(通則2を適用する語を除く。)は、活用語尾を送る。

例 表す 著す 憤る 承る 行う 書く 断る 賜る 実る 催す 現れる 生きる 陥れる 考える 助ける 荒い 深い 賢い 濃い 主だ

(1) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。

例 著しい 惜しい 悔しい 恋しい 珍しい

(2) 活用語尾の前に「か」、「やか」及び「らか」を含む形容動詞は、その音節から送る。

例 暖かだ 細かだ 静かだ 穏やかだ 健やかだ 和やかだ 明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らかだ

(3) 次の語は、次に示すように送る。

明らむ 味わう 哀れむ 慈しむ 教わる 脅かす(おどかす) 脅かす(おびやかす) 関わる 食らう 異なる 逆らう 捕まる 群がる 和らぐ 揺する 明るい 危ない 危うい 大きい 少ない 小さい 冷たい 平たい 新ただ 同じだ 盛んだ 平らだ 懇ろだ 惨めだ 哀れだ 幸いだ 幸せだ 巧みだ

〔注意〕 語幹と活用語尾との区別がつかない動詞は、例えば、「着る」、「寝る」、「来る」などのように送る。

通則2(派生・対応の関係を考慮して、活用語尾の前の部分から送る語に関するもの)

本則 活用語尾以外の部分の他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)

例

(1) 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの

動かす〔動く〕 照らす〔照る〕 語らう〔語る〕 計らう〔計る〕 向かう〔向く〕 浮かぶ〔浮く〕 生まれる〔生む〕 押さえる〔押す〕 捕らえる〔捕る〕 勇ましい〔勇む〕 輝かしい〔輝く〕 喜ばしい〔喜ぶ〕 晴れやかだ〔晴れる〕 及ぼす〔及ぶ〕 積もる〔積む〕 聞こえる〔聞く〕 頼もしい〔頼む〕 起こる〔起きる〕 落とす〔落ちる〕 暮らす〔暮れる〕 冷やす〔冷える〕 当たる〔当てる〕 終わる〔終える〕 変わる〔変える〕 集まる〔集める〕 定まる〔定める〕 連なる〔連ねる〕 交わる〔交える〕 混ざる・混じる〔混ぜる〕 恐ろしい〔恐れる〕

(2) 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの

重んずる〔重い〕 若やぐ〔若い〕 怪しむ〔怪しい〕 悲しむ〔悲しい〕 苦しがる〔苦しい〕 確かめる〔確かだ〕 重たい〔重い〕 憎らしい〔憎い〕 古めかしい〔古い〕 細かい〔細かだ〕 柔らかい〔柔らかだ〕 清らかだ〔清い〕 高らかだ〔高い〕 寂しげだ〔寂しい〕

(3) 名詞を含むもの

汗ばむ〔汗〕 先んずる〔先〕 春めく〔春〕 男らしい〔男〕 後ろめたい〔後ろ〕

〔注意〕 次の語は、それぞれ〔 〕の中に示す語を含むものとは考えず、通則1によるものとする。

明るい〔明ける〕 荒い〔荒れる〕 悔しい〔悔いる〕 恋しい〔恋う〕

2 活用のない語

通則3(名詞であって、送り仮名を付けない語に関するもの)

本則 名詞(通則4を適用する語を除く。)は、送り仮名を付けない。

例 月 鳥 花 山 男 女 彼 何

例外(1) 次の語は、最後の音節を送る。

辺り 哀れ 勢い 幾ら 後ろ 傍ら 幸い 幸せ 全て 互い 便り 半ば 情け 斜め 独り 誉れ 自ら 災い

(2) 数をかぞえる「つ」を含む名詞は、その「つ」を送る。

例 1つ 2つ 3つ 幾つ

通則4(活用のある語から転じた名詞であって、もとの語の送り仮名の付け方によって送る語に関するもの)

本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」、「み」、「げ」などの接尾語がついて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送る。

例

(1) 活用のある語から転じたもの

動き 仰せ 恐れ 薫り 曇り 調べ 届け 願い 晴れ 当たり 代わり 向かい 狩り 答え 問い 祭り 群れ 憩い 愁い 憂い 香り 極み 初め 近く 遠く

(2) 「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いたもの

暑さ 大きさ 正しさ 確かさ 明るみ 重み 憎しみ 惜しげ

例外 次の語は、送り仮名を付けない。

謡 虞 趣 氷 印 頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割

〔注意〕

(1) ここに掲げた「組」は、「花の組」、「赤の組」などのように使った場合の「くみ」であり、例えば、「活字の組が緩む。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」、「折」、「係」なども同様に動詞の意識が残っているような使い方の場合は、この例外に該当しない。したがって、本則を適用して送り仮名を付ける。

(2) 表に記入したり記号的に用いたりする場合には、次の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。

例 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)

通則5(副詞・連体詞・接続詞に関するもの)

本則 副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る。

例 必ず 更に 少し 既に 再び 全く 最も 来る 去る 及び

例外(1) 次の語は、次に示すように送る。

明るく 大いに 直ちに 並びに 若しくは

(2) 次のように、他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)。

例 併せて〔併せる〕 至って〔至る〕 恐らく〔恐れる〕 絶えず〔絶える〕 例えば〔例える〕 努めて〔努める〕 辛うじて〔辛い〕 少なくとも〔少ない〕 互いに〔互い〕 必ずしも〔必ず〕

複合の語(漢字の訓と訓、音と訓などを複合させて、漢字2字以上を用いて書き表す語をいう。)

通則6(単独の語の送り仮名の付け方による語に関するもの)

本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。

例

(1) 活用のある語

書き抜く 流れ込む 申し込み 打ち合わせる 向かい合わせる 長引く 若返る 裏切る 旅立つ 聞き苦しい 薄暗い 草深い 心細い 待ち遠しい 軽々しい 若々しい 女々しい 気軽だ 望み薄だ

(2) 活用のない語

石橋 竹馬 山津波 後ろ姿 斜め左 独り言 卸商 水煙 封切 物知り 落書き 雨上がり 墓参り 日当たり 夜明かし 先駆け 巣立ち 手渡し 入り江 飛び火 教え子 併せ鏡 生き物 落ち葉 寒空 深情け 愚か者 行き帰り 伸び縮み 乗り降り 抜け駆け 作り笑い 暮らし向き 歩み寄り 移り変わり 長生き 早起き 苦し紛れ 大写し 粘り強さ 有り難み 待ち遠しさ 乳飲み子 無理強い 立ち居振る舞い 次々 常々 近々 深々 休み休み 行く行く

ただし、活用のない語で読み間違えるおそれのない語は、次のように送り仮名を省く。

明渡し 預り金 言渡し 入換え 植付け 魚釣道具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折り詰め 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し

〔注意〕 「こけら落とし」、「さび止め」、「洗いざらし」、「打ちひも」のように、前又は後ろの部分を仮名で書く場合は、他の部分については、単独の語の送り仮名の付け方による。

通則7(慣用に従って送り仮名を付けない語に関するもの)

活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については、送り仮名を付けない。

例 合図 合服 合間 預入金 編上靴 植木((進退))伺 浮袋 浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 請負 受付 受付係 受取 受取人 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 売上((高)) 売掛金 売出 発行 売手 売主 売値 売渡価格 売渡先 絵巻物 襟巻 沖合 置物 奧書 奧付 押売 押出機 覚書 ((博多))織 折返線 織元 織物 卸売 買上品 買受人 買掛金 外貨建債権 概算払 買手 買主 買値 書付 書留 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒 引当金 貸出金 貸出票 貸付((金)) 貸主 貸船 貸本 貸間 貸家 箇条書 貸渡業 肩書 借入((金)) 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 気付 切手 切符 切替組合員 切替日 くじ引 組合 組入金 組立工 倉敷料 繰上 償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 繰越((金)) 繰延 資産 消印 月賦払 現金払 小売((商)) 小切手 木立 小包 子守 献立 先取特権 作付面積 挿絵 差押((命令)) 座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火 仕掛品 敷網 敷居 敷石 敷金 敷地 敷布 敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払元受高 字引 仕向地 事務取扱 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置((期間)) ((支出))済((額)) 関取 備付品 ((型絵))染 ただし書 立会演説 立会人 立入検査 立場 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建植 建前 建物 棚卸資産 ((条件))付((採用))月掛 貯金 付添人 漬物 積卸施設 積出地 積立((金)) 積荷 詰所 釣掘 手当 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 頭取 ((欠席))届 留置 電報 取扱((所)) 取扱((注意)) 取入口 取替品 取組 取消処分 ((麻薬))取締法 取締役 取立金 取立訴訟 取次((店)) 取付工事 取引 取引((所)) 取戻請求権 問屋 仲買 仲立業 投売品 並木 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 ((春慶))塗 ((休暇))願 乗合船 乗合旅客 乗換((駅)) 乗組((員)) 場合 羽織 履物 葉巻 払込((金)) 払下品 払出金 払戻金 払戻証書 払渡金 払渡郵便局 番組 番付 控室 引当金 引受((時刻)) 引受((人)) 引換((券)) ((代金))引換 引継事業 引継調書 引取経費 引渡税 引取((人)) 日付 引込線 瓶詰 歩合 封切館 福引((券)) 船積貨物 踏切 振替 振込金 振出((人)) 不渡手形 分割払 ((鎌倉))彫 掘抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 巻紙 巻尺 巻物 待合((室)) 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 水引 見積((書)) 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換 申込((書)) 申立人 持出禁止 元売業者 物置 物語 物干場 ((備前))焼 役割 屋敷 雇入契約 雇止手当 夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量 両替 割合 割当額 割高 割引 割増金 割戻金 割安

〔注意〕

(1) 「((博多))織」、「売上((高))」などのようにして揚げたものは、(( ))の中を他の漢字で置き換えた場合にも、この通則を適用する。

(2) 通則7を適用する語は、例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがって、慣用が固定していると認められる限り、類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には、通則6を適用する。

付表の語

常用漢字表の付表に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方が問題となる次の語は、次のようにする。

(1) 次の語は、次に示すように送る。

浮つく お巡りさん 差し支える 立ち退く 手伝う 最寄り

(2) 次の語は、送り仮名を付けない。

息吹 棧敷 時雨 築山 名残 雪崩 吹雪 迷子 行方

第4 法令における取扱いについて

1 法令における用字・用語は、第1から第3までに定めるところによる。

2 新たに条例、規則その他の法令を起案する場合は、第1から第3までに定めるところによるものとし、既存の法令を改正する場合(文語体の法令を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも同様とする。したがって、改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とが書き表し方において異なることとなっても差し支えない。

第5 その他

1 第2及び第3は、固有名詞を対象とするものではない。

2 第2及び第3については、これらを専門用語及び特殊用語に適用するに当たって、必要と認める場合は、特別の考慮を加える余地があるものとする。

様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第11号 削除