○海津市消防本部消防出場等実施要綱

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第21号

第1 趣旨

この訓令は、海津市消防本部出場等に関する規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第20号。以下「規程」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2 集団救急

規程第2条第5号に規定する集団災害は、おおむね死傷者が同時に20人以上発生した災害とする。

第3 小隊長等

1 規程第5条に規定する隊長又は小隊長に事故があるときは、副長又は小隊長代理がその職務を代理するものとする。

2 消防署長は、規程第5条に規定する小隊長、副長又は小隊長代理をあらかじめ指名しておくものとする。

第4 出場時の留意事項

1 小隊長等は、出場に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 隊員の乗車及び安全を確認するとともに出場先を指示すること。

(2) 災害現場へ安全かつ迅速に到着できる順路を選定し、交通事故防止に配慮すること。

(3) 出場途上において、交通渋滞等により現場到着が遅延する場合は、直ちに通信指令室(以下「指令室」という。)に通報すること。

(4) 出場途上において災害状況の把握に努めるとともに、必要な情報を通信室に通報すること。

2 騒じょう暴動時の災害現場への出場及びこれに伴う活動は、別記1によるものとする。

第5 出向時の留意事項

規程第11条に規定する出向中の消防隊等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1 出場に支障を来し、又は遅延させないよう常に車両と隊員との距離に配慮し、出場指令を受けたときは、直ちに出場できる態勢とすること。

2 やむを得ない理由により、出場が前項によりがたいときは、直ちに指令室に通報しなければならない。

3 出向する場合の装備は、災害出場に支障のないよう整えること。

第6 出場要領

期間 | 時間帯 |

4月1日から9月30日まで | 17時から翌日6時までの間 |

10月1日から3月31日まで | 16時から翌日7時までの間 |

2 危険物火災及び航空機墜落火災にあっては、可搬式高発泡機と備蓄されている全ての消火剤等を積載して出場すること。

3 病院火災、福祉施設火災及び集団災害にあっては、備蓄されている全てのパック毛布、応急処置用品及び担架等を積載して出場すること。

4 林野火災にあっては、備蓄されている全ての組立て水槽、ジェットシューター及び林野火災用可搬ポンプ等の林野火災用資機材を積載して出場すること。

第7 救急隊等の出場

1 規程第14条第1項の規定により消防長が必要と認める救急隊の出場は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 救急現場へ医師の搬送をする必要があるとき。

(2) 緊急に医薬、医療器具等を搬送する必要があるとき。

(3) 医師の依頼により、緊急に医療機関から他の医療機関へ傷病者を搬送する必要があるとき。

2 規程別表第2備考1に規定する夜間の取扱いは、第6・1の表によるものとする。

第8 指揮宣言

2 指令室は、1の内容を出場消防隊に徹底するものとする。

第9 現場指揮本部設置要領

1 規程第20条第1項に規定する現場指揮本部は、次に掲げる災害の場合にあっては、設置を要しないものとする。

(1) その他火災、管轄外火災及び即時通報等火災

(2) 普通救急及び管轄外救急

(3) 管轄外救助

(4) その他の警戒

2 現場指揮本部設置の際の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 消防活動全般が把握できること。

(2) 消防活動に支障とならないこと。

(3) 無線障害が少ないこと。

(4) 関係者の連絡調整に便利であること。

3 現場指揮本部には、標識等を掲出するほか、指揮活動に必要な資機材を配備するものとする。

第10 前進指揮所の設置

1 規程第20条第2項に規定する前進指揮所は、現場指揮本部を設置した場合において、次に掲げる事項を適正かつ効率的に実施する必要があると認めるときに設置する。

(1) 情報の収集又は命令の伝達

(2) 必要資機材の集結及びその活用

(3) 局面防ぎょ、救助活動等

(4) その他現場指揮者が必要と認める事項

2 前進指揮所に前進指揮担当者を置き、現場指揮者が指名する。

3 第8・1及び2の規定は、指揮者付に前進指揮を命じた場合について、第9・2及び3の規定は、前進指揮所の設置について準用する。

第11 指揮体制の移行及び移行時の措置

規程第21条に規定する指揮体制の移行及び移行時の措置は、次によるものとする。

1 現場指揮者は、指揮体制のみを強化することが必要と判断したときは、通信室に指揮体制強化の要請を行うこと。

2 現場指揮者は、災害の状況、活動方針、消防隊等の活動の状況等を上位の指揮体制にかかる現場指揮者(以下「上級指揮者」という。)に報告し、指揮に間げきを生じないようにすること。

3 上級指揮者は、災害現場の実態の把握後直ちに指揮宣言を行うこと。

第12 現場指揮者の留意事項

規程第23条に規定する現場指揮者の任務は、次の事項に留意して行わなければならない。

1 現場指揮者は、現場指揮本部に常駐すること。ただし初動指揮及び災害の状況等によりその場を離れるときは、適宜、所在位置を明確にし、緊急連絡の可能な措置を講ずること。

2 災害の状況に応じて前進指揮所を設置する等、効率的な指揮に努めること。

3 指揮隊を積極的に活用し、災害の状況及び消防隊等の活動状況を迅速的確に把握すること。

4 必要に応じ関係者の派遣を求め、消防活動等に必要な措置を講じさせること。

5 災害の状況等に応じて小隊長等を現場指揮本部に集合させ、作戦会議を行い、任務等の徹底を図ること。なお、警察責任者及び消防団長と逐次協議を行い連携を密にすること。

6 現場広報は組織的かつ計画的に行い、実施の要領は、別記2によること。この場合において報道関係者の取材が活発で現場指揮本部の運営に支障を及ぼすおそれがあるときは、指揮者付等を指名し現場指揮本部から離れた場所で現場広報を行わせること。

第13 副指揮者の任務細目

規程第24条に規定する副指揮者の任務は、次によるものとする。

1 現場指揮者が不測の事故によりその任務を行うことが不可能となったときは、直ちに指揮宣言を行い、指揮に間げきを生じさせないようにすること。

2 現場指揮者が災害状況把握のため現場指揮本部を離れる場合は、現場指揮本部の統括を代行するとともに現場指揮者に常時連絡のとれる態勢をとること。

第14 現場指揮者到着までの代行者

指揮体制区分 | 代行者 |

第3指揮体制 | 署隊長 |

第2指揮体制 | 当直中隊長 |

第1指揮体制 | 先着小隊長 |

第15 指揮隊の任務区分

担当区分 | 主たる任務 |

隊長 | 指揮隊員の統括及び各種情報の取りまとめを行うこと。 |

情報担当 | 各種情報の収集、分析、整理を行うこと。 |

調査担当 | 災害実態の把握及び活動状況の把握を行うこと。 |

通信担当(機関員兼務) | 通信室及び出場消防隊等との通信連絡にあたるほか、伝令を兼ねるものとする。 |

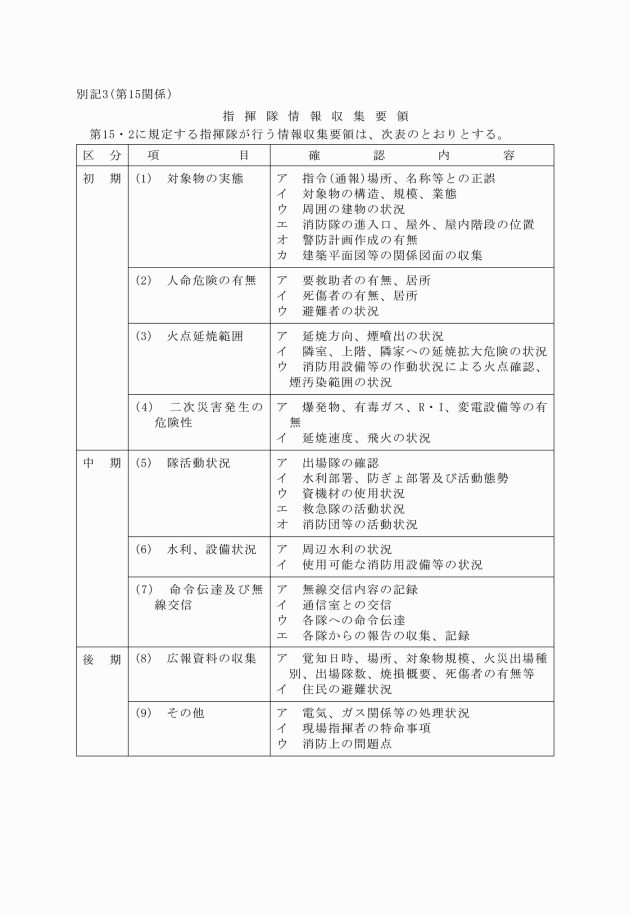

2 指揮隊の情報収集要領は、別記3によるものとする。

第16 要救助者情報入手時の措置

1 小隊長等は、要救助者の情報を入手したときは、現場指揮者に急報するとともに、直ちに人命検索を開始すること。この場合において、要救助者を救助し、又は安全を確認したときは、現場指揮者に報告すること。

2 現場指揮者は、当該内容を消防隊等に徹底するものとする。

第17 消防隊の活動態勢

1 火点を包囲する態勢をとること。ただし、火災等の状況により包囲態勢がとれない場合、又は包囲態勢によって防ぎょ効果が期待できない場合は、この限りでない。

2 延焼方向及び消防隊の手薄な局面に防ぎょ態勢をとること。

3 現場指揮者から現場待機の下命がされたときは、防ぎょ活動に即応できる態勢で待機すること。

第18 現場引揚げ時の措置

規程第37条に規定する引揚げ下命がされたときは、小隊長は人員及び機材の点検を実施し、現場指揮者に引揚げ報告を行うこと。

附則

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

別記1(第4関係)

騒じょう暴動時における消防活動要領

第4・2に規定する騒じょう暴動時における出場消防隊等の消防活動要領は、次によるものとする。

1 活動の原則

(1) 消防の目的が、火災等から住民の生命及び身体を保護することを認識し、消防活動はこの範囲を逸脱しないこと。

(2) 消防活動にあたっては、第三者からの身体的危害に留意すること。

2 活動要領

(1) 消防隊

ア 必要により時期を失することなく増強要請を行うこと。

イ 出場に際しては、群衆により混乱している地域を避けるとともに、できる限りサイレンの吹鳴及び警光灯の点灯を避けること。

ウ 消防活動の妨害に対しては、可能な限り説得に努めるとともに、現場警察官の支援等の手段を講ずること。

エ 消防活動に際しては、群衆を刺激するような言動は厳に慎むこと。

(2) 救急隊

ア 救急隊は、災害発生場所に直接進入することなく、警察官と連絡を密にし、安全な場所において被救護者を収容するものとする。

イ 現場に警察官等の機関が救護所を設置した場合は、関係者と連絡を密にし救急活動を行うものとする。

ウ 被救護者の氏名等不明の場合は、人相、特徴を記録しておくこと。

エ その他については、(1)によること。

3 その他

無線機の操作については、ドアの閉鎖等に配意し通信内容が第三者に聞知されることのないようにすること。

別記2(第12関係)

現場広報実施要領

第12・6に規定する現場広報は、次の要領により行うものとする。

1 現場広報は、住民広報及び報道広報とし、次のとおりとする。

(1) 住民広報

災害現場の付近住民及び当該消防対象物の関係者に対して行う広報活動

(2) 報道広報

報道機関を対象として行う広報活動

2 住民広報は、次によるものとする。

(1) 広報活動

ア 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定又は解除に係る当該内容の広報を行う。

イ 人命に係る情報提供の要請を行う。

ウ ガス爆発等の危険が予見される場合の火気使用制限等の協力要請又は制限解除の広報を行う。

エ 災害の状況、消防活動の状況等を周知させ、当該区域内の群衆の排除、障害物件の移動等の要請を行う。

オ 流言飛語による住民不安の解消に努める。

カ その他現場指揮者が必要と認める事項

(2) 広報時期

現場指揮者の状況判断により行う。

(3) 広報場所

関係者に効率的に周知させることが可能な場所とする。

(4) 広報手段

ア 車両積載の拡声装置による広報

イ 携帯拡声器による広報

ウ 広報板による広報

(5) 広報文は別紙広報文例によるものとする。

3 報道広報

(1) 発表者

原則として、現場指揮者とする。

(2) 発表内容

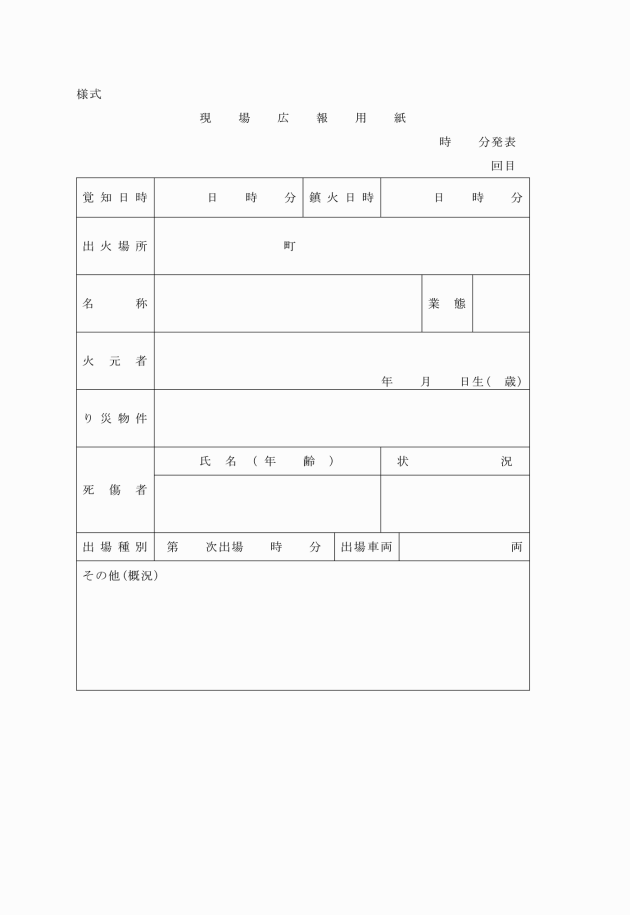

原則として、災害現場において把握した被害状況及び出場消防隊等の活動状況について、別記様式により発表する。

(3) 発表場所

現場指揮本部の付近で、指揮活動に支障のない場所とする。

(4) 手段

原則として広報板とし、必要に応じて文書又は口頭により発表する。

(5) 発表要領

ア 発表時期は、速報、中間、まとめ等段階的に行うこと。

イ 口頭発表を行う必要が生じた場合には、あらかじめ発表時間、発表場所の予告を行うこと。

ウ 発表内容は、いつの時点のものであるかを明確にするため、発表時間及び回数を示すこと。

エ 情報の発表は、すべての報道機関に公平に行うこと。

オ 未確定情報は、発表しないこと。

(6) 発表上の基本的留意事項

ア プライバシーの保護

個人のプライバシーにかかる内容は、発表してはならない。

イ 名誉き損の防止

個人又は団体の社会的評価を低下させるおそれのある内容は発表してはならない。

4 その他

現場指揮本部において報道機関に発表した内容は、直ちに指令室へ通報するものとする。

別紙

広報文例

1 群衆整理

・ 火災現場付近の皆さんにお願いします。現場付近は大変混雑しています。関係者以外の方は警戒ロープの外へ直ちに立ち退いて下さい。

・ 火災現場付近の皆さんにお願いします。現場付近は消防車の通行の支障となりますので、直ちに警戒ロープの外へ立ち退いて下さい。(道路の○側へ移動して下さい。)

・ 火災現場付近の皆さんにお願いします。

消火活動を始めますから道路をあけて下さい。

2 障害物件除去

・ 現場付近に駐車中の車(「車のナンバー」)の所有者の方にお願いします。消火活動の支障となりますから、直ちに車を移動して下さい。

3 情報収集

・ 火災現場付近の皆さんにお知らせします。現場指揮本部を○○前に設けました。消防隊に連絡事項がありましたら、○○前の現場指揮本部までお知らせ下さい。

・ 火災現場付近の皆さんにお知らせします。○○さんの家族の方は、至急○○前の現場指揮本部までおいで下さい。

・ 火災現場付近の皆さんにお願いします。○○さんの家族の安否をご存じの方は、○○前の現場指揮本部までお知らせ下さい。

4 ガス漏れ警戒

・ こちらは海津市消防署です。○○町○○でガス漏れ事故が発生しました。ガス爆発の危険もありますので、現場付近のご家庭では当分の間、火を絶対に使わないで下さい。ガス爆発の危険がなくなり次第お知らせいたします。

・ こちらは海津市消防署です。○○市○○でガス漏れ事故が発生しました。この付近にも漏れたガスが拡がっています。ガス爆発の危険もありますので、各ご家庭とも当分の間、火は絶対に使わないで下さい。

5 飛火警戒

・ こちらは海津市消防署です。○○市○○で発生した火災のため、飛火がたくさん発生しております。現場付近は(この付近一帯も)飛火による火災の危険がありますので、各ご家庭とも水バケツなど消火の準備をお願いします。また、屋外の燃えやすいものは片づけて下さい。

6 延焼警戒

・ こちらは海津市消防署です。○○市○○で発生した火災がこの付近にも燃え拡がるおそれがあります。各ご家庭とも水バケツなど消火の準備をお願いします。

7 警戒解除

・ こちらは海津市消防署です。現場付近(○○区域内)の住民の方にお知らせします。○○町○○のガス漏れ事故はおさまりましたので、火の使用制限を解除します。

・ こちらは海津市消防署です。現場付近(○○区域内)の住民の方にお知らせします。○○市○○で発生した火災は、ただいま鎮火しました。飛火(延焼)のおそれはなくなりましたが、各ご家庭とも火の取り扱いと後始末は確実にお願いします。

8 避難勧告等

・ こちらは海津市消防署です。○○区域内の住民の方にお知らせいたします。○○市○○のガス漏れ事故により、ガス爆発の危険が大きくなりました。消防署員、警察官の指示に従い、至急○○へ避難して下さい。

・ こちらは海津市消防署です。○○区域内の住民の方にお知らせいたします。○○市○○で発生した火災が、この付近まで燃え拡がってきました。大変危険ですので、消防署員、警察官の指示に従い、至急○○へ避難して下さい。