○海津市奨学金返還支援金交付要綱

令和5年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るほか、保育及び介護に係る人材確保のため、事業所に勤務しながら奨学金を返還する者に対して、海津市奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

イ 地方公共団体、大学、民間企業その他奨学金貸与機関が貸与する奨学金

ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金(修学資金又は就学支度資金に限る。)

エ その他市長が認める奨学金

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(交付対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれの要件にも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、支援金を交付することができる。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 支援金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。

(3) 第7条の申請時において、対象者の年齢が29歳以下であること。

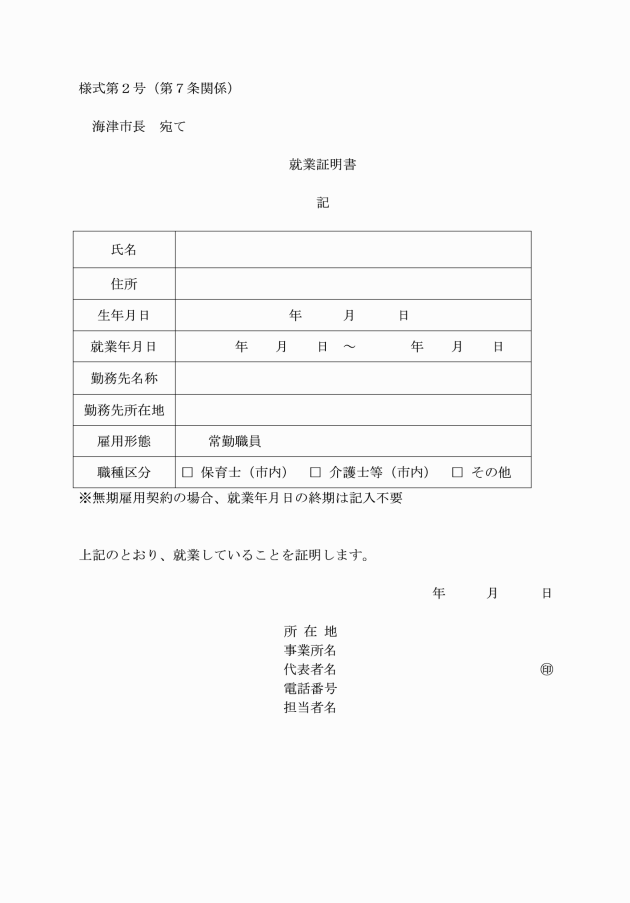

(4) 大学等を卒業し、常勤職員として就業していること。

(5) 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還していること。

(6) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。

(7) 同一世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(8) 他の制度による奨学金の返済に係る補助金を受けていないこと。

(9) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者でないこと。

(10) その他市長が支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。

(交付対象期間)

第4条 支援金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、申請月の属する年度の前年度とする。ただし、対象者が就業していない期間を除く。

(支援金の額)

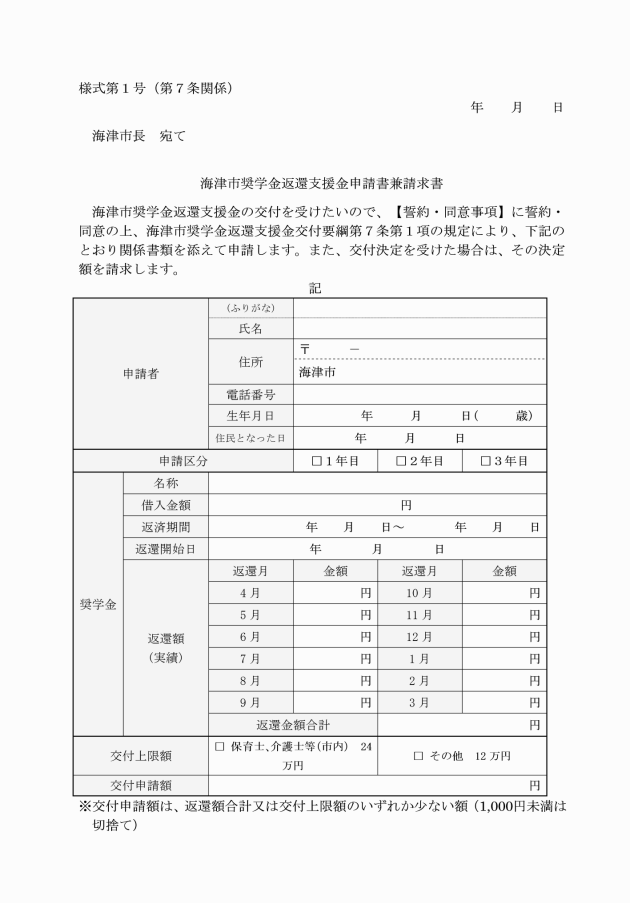

第5条 支援金の額は、交付対象期間に返還した額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 市内の認定こども園に勤務する保育士 24万円

(2) 市内の介護施設又は障がい者施設において、介護又は福祉業務に従事する者(事務員及び調理、清掃等の業務に従事する者を除く。) 24万円

(3) 前2号に掲げる事業所以外の事業所に勤務する者 12万円

(支援金の交付期間)

第6条 支援金を交付する期間は、対象者が最初に支援金を申請した年度から起算して3年間とする。

(申請の方法)

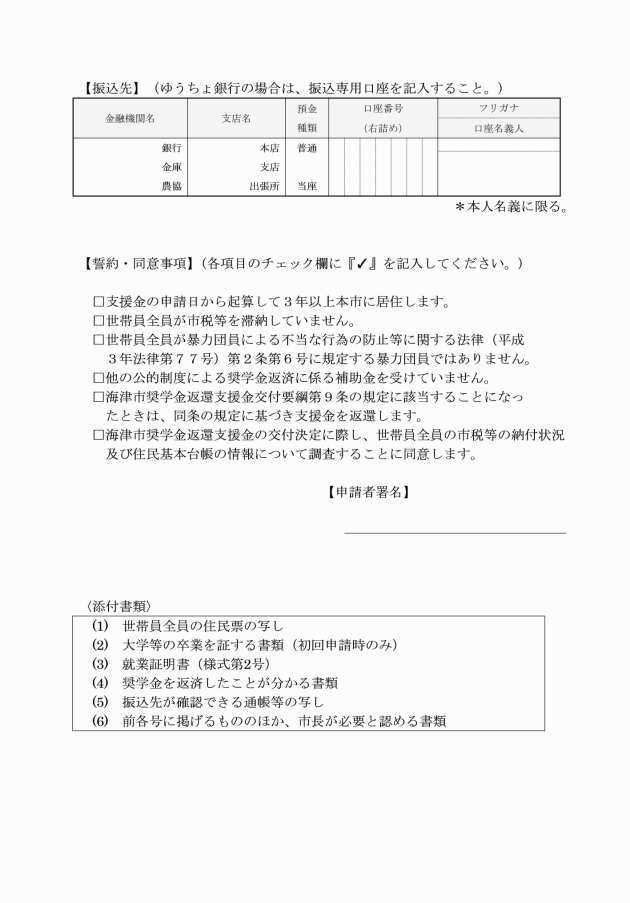

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市奨学金返還支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員の住民票の写し

(2) 大学等の卒業を証する書類(初回申請時のみ)

(3) 就業証明書(様式第2号)

(4) 奨学金を返済したことが分かる書類

(5) 振込先が確認できる通帳等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書兼請求書は、当該年度の5月1日から翌年の3月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該期間の末日は、その直後の平日とする。

3 交付申請は、毎年度行わなければならない。

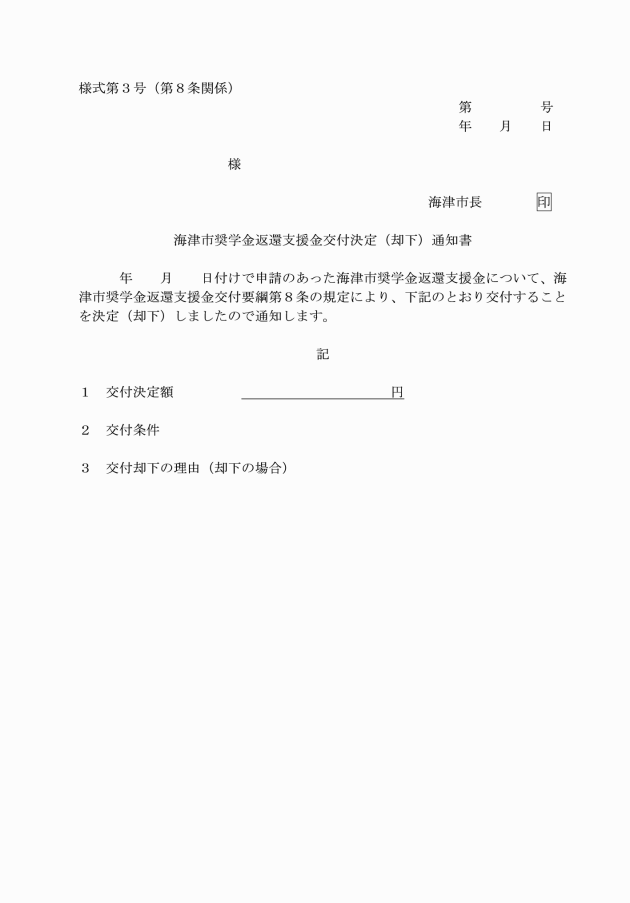

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定する。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る支援金から適用する。

附則(令和7年3月31日告示第59号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の予算に係る支援金から適用する。