○海津市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月28日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年海津市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の運営)

第2条 条例第2条第1項に規定する海津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)には会長1人、副会長2人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集する。

5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(ごみ減量推進員)

第3条 条例第3条第1項に規定する海津市ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)の選任に当たっては、区長又は自治会長の推薦を必要とする。

2 推進員の数は、地区の世帯数・構成等の実情により定めるものとする。

3 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(大掃除に関する計画)

第4条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。

(協力の方法)

第5条 条例第5条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力の方法は次のとおりとする。

(1) 当該占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。

(2) 当該占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(3) 当該占有者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(減量計画の作成)

第6条 条例第6条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、建物延べ面積500平方メートル以上又は1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

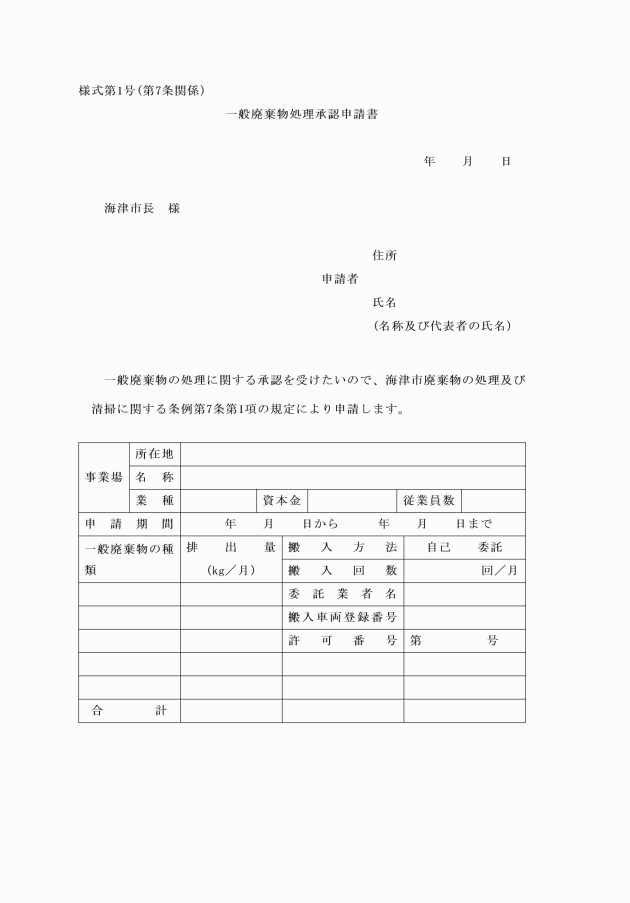

(市長の承認を要しない場合)

第8条 条例第7条第1項ただし書きの規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の月平均排出量が500キログラム以下の事業者である場合とする。

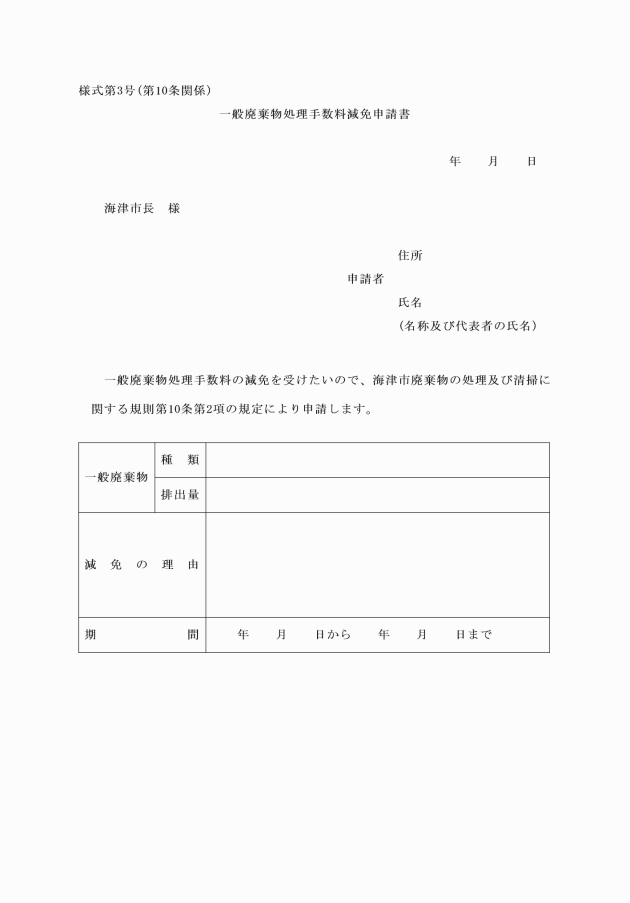

(手数料等の徴収方法)

第9条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、搬入の都度徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

(1) 天災その他の災害を受け、市長が認定した者については、罹災の程度により一部を減額し、又は免除する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者については、免除する。

(3) その他市長が認める者については、2分の1に減額する。

(指定ごみ袋等売りさばき業務の委託)

第11条 市長は、指定ごみ袋・ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)の売りさばき業務を委託することができる。

2 前項の規定により、指定ごみ袋等の売りさばき業務を委託した場合は、その者に対し売りさばき額の100分の10に相当する額を委託料として減額して販売することができる。

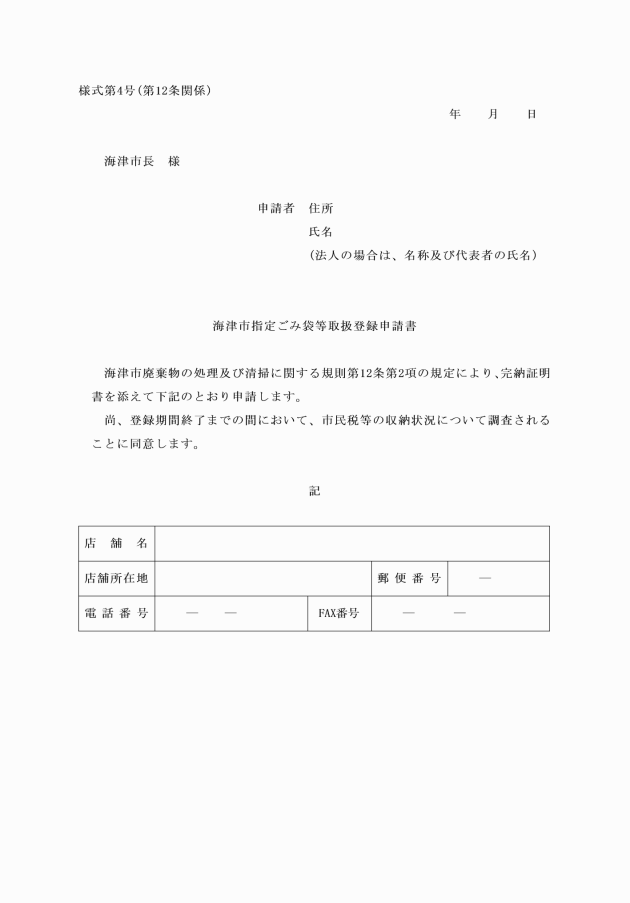

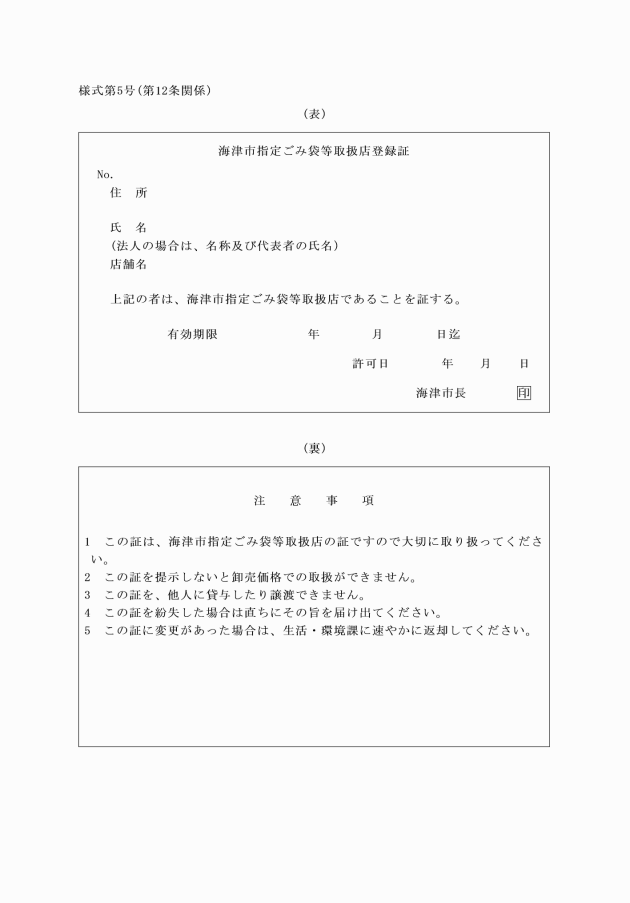

(指定ごみ袋等取扱店の登録申請等)

第12条 指定ごみ袋等を販売できるのは次のとおりとする。

(1) 市内に店舗及び事務所等を有していること。ただし、市外の者が販売を希望するときは、委託料は売りさばき額の100分の5に相当する額とする。

(2) 市民税等の滞納がないもの

2 指定ごみ袋等を販売する者は、海津市指定ごみ袋等取扱登録申請書(様式第4号)に「完納証明書」を添付して市長に申請しなければならない。

4 登録の更新をしようとする者は、前各項と同様の手続をするものとする。

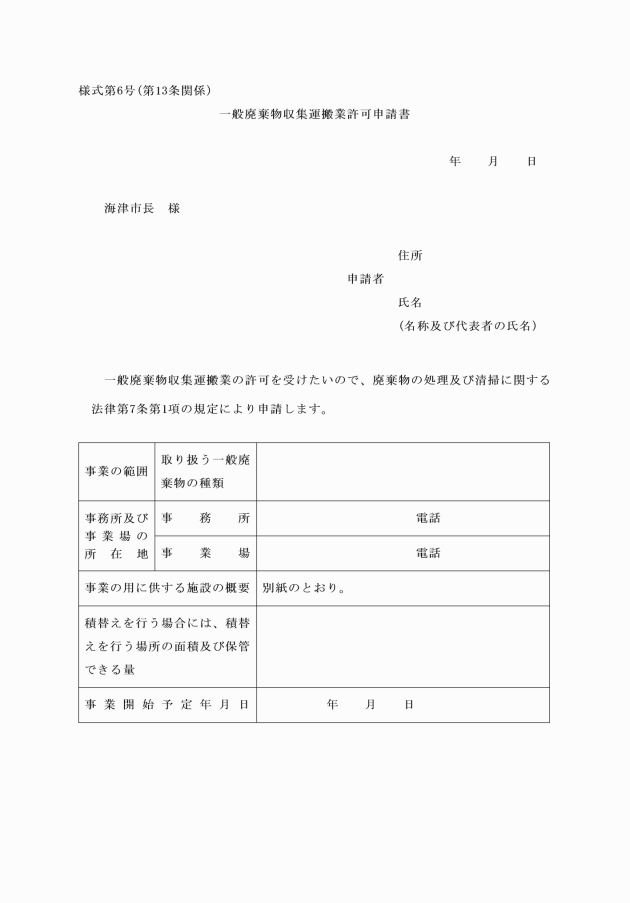

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

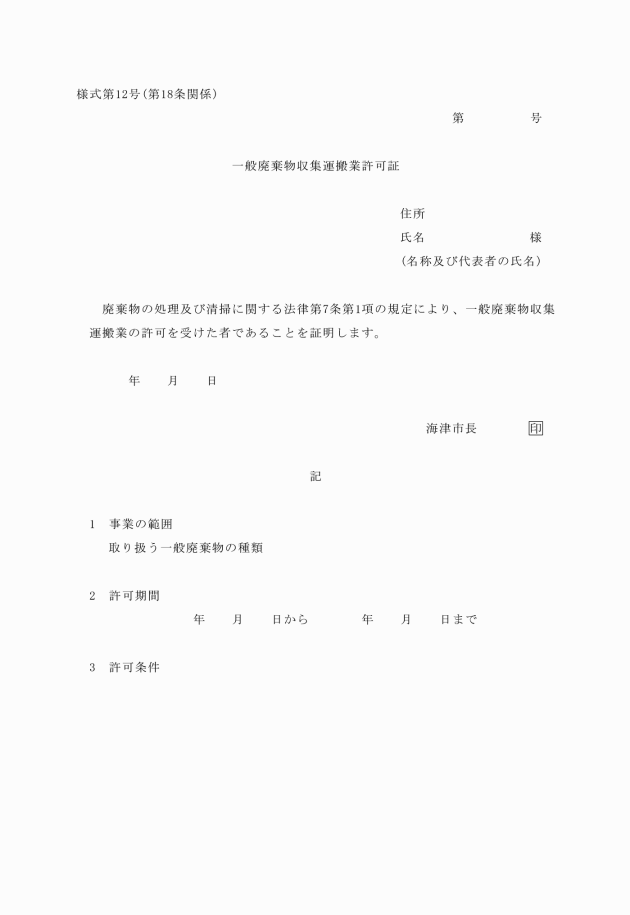

第13条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

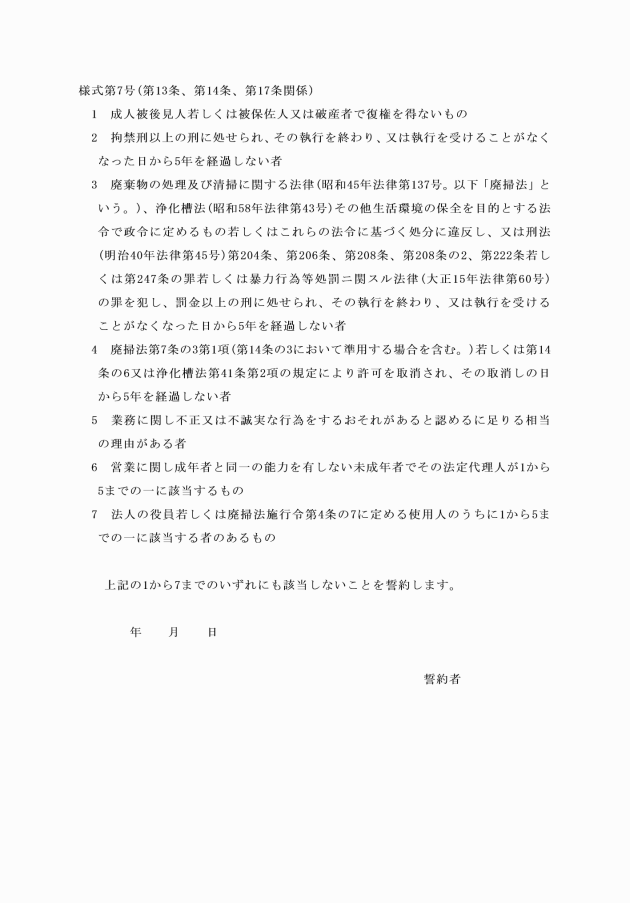

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(様式第7号)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

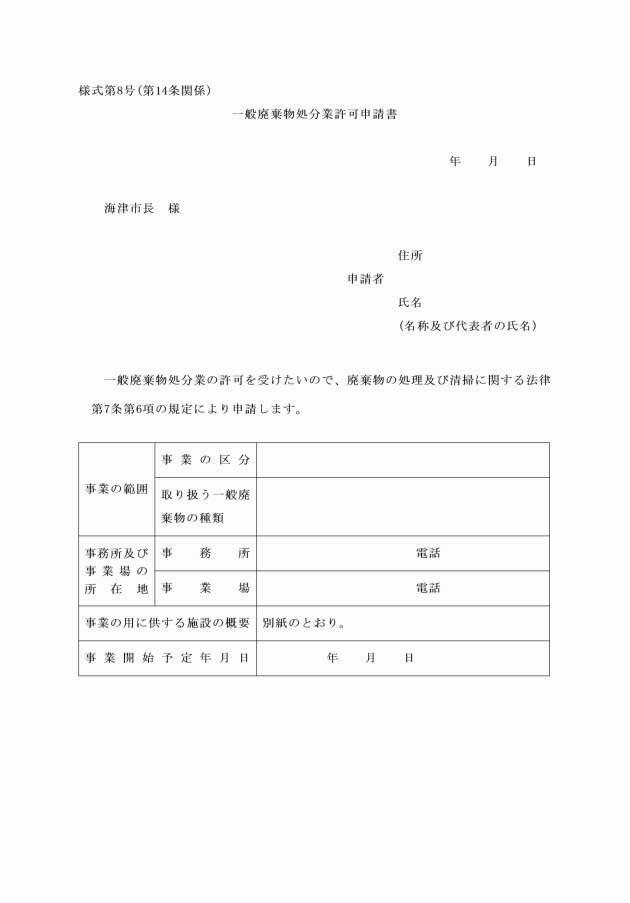

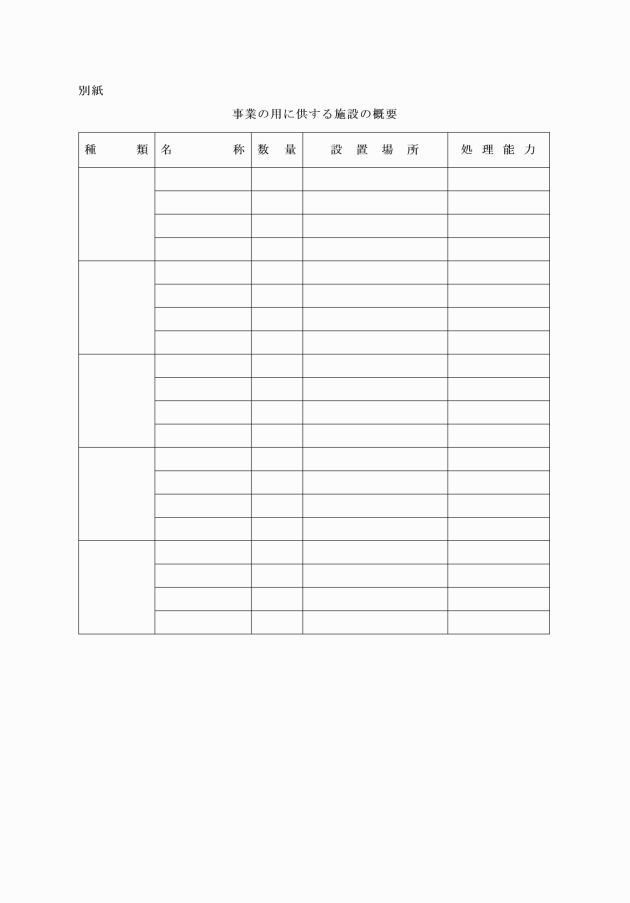

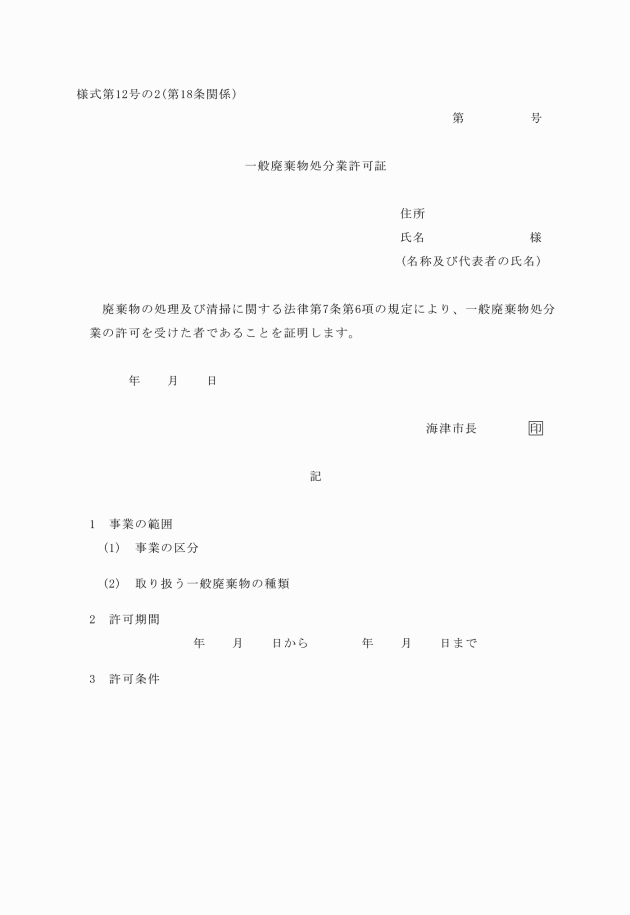

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第14条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同法第8条の2第5項に規定する検査を受け、一般廃棄物処理施設の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(様式第7号)

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

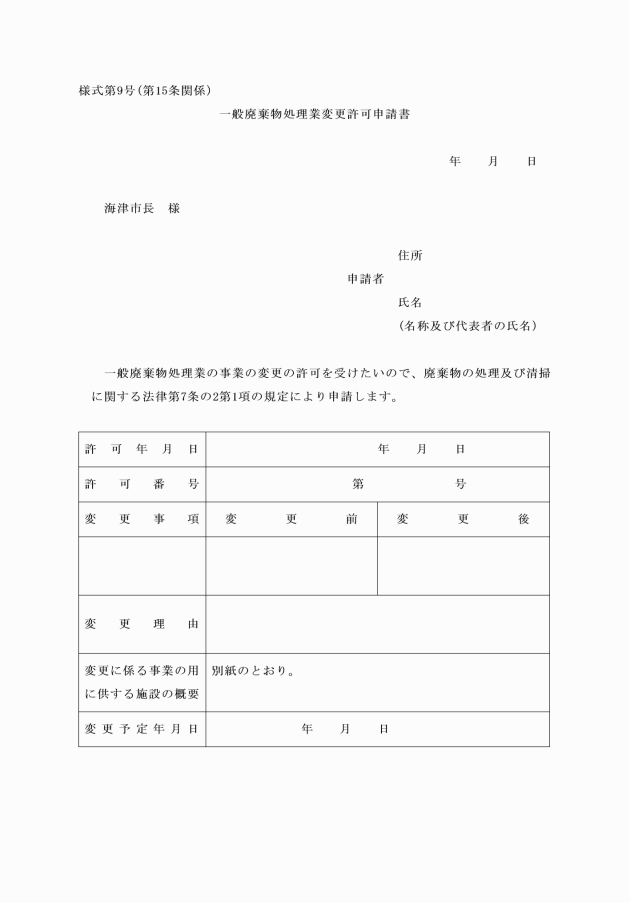

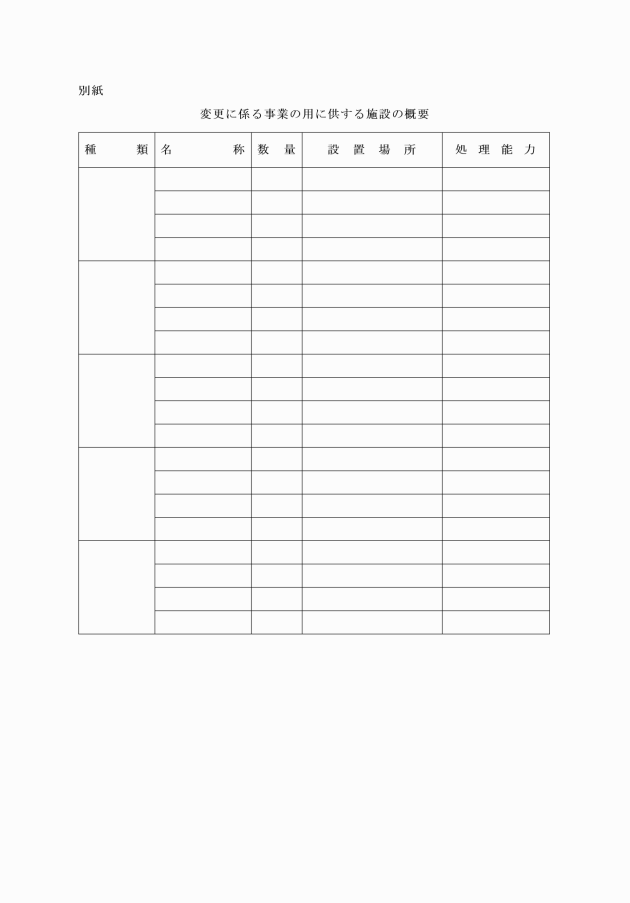

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第15条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

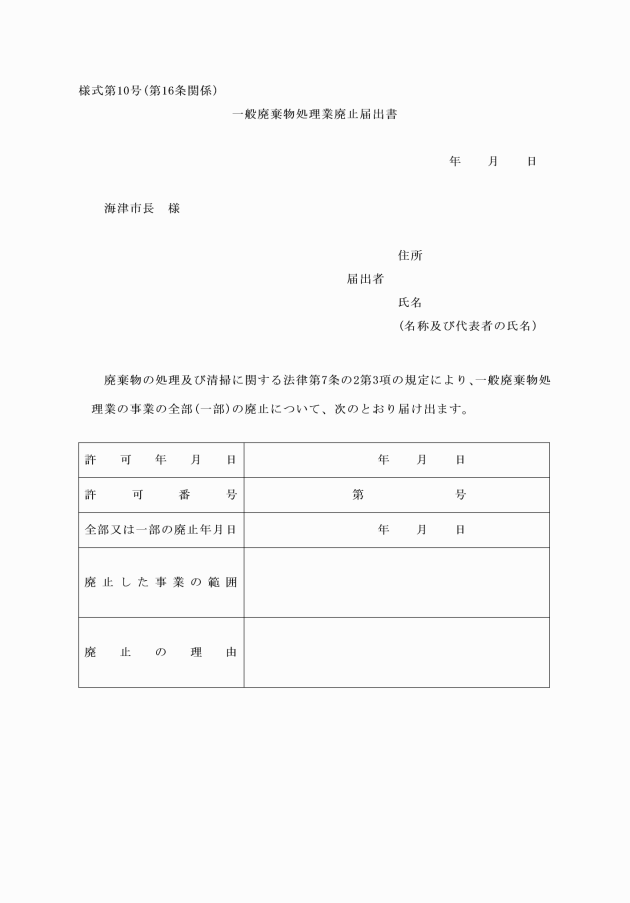

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第16条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第10号)によるものとする。

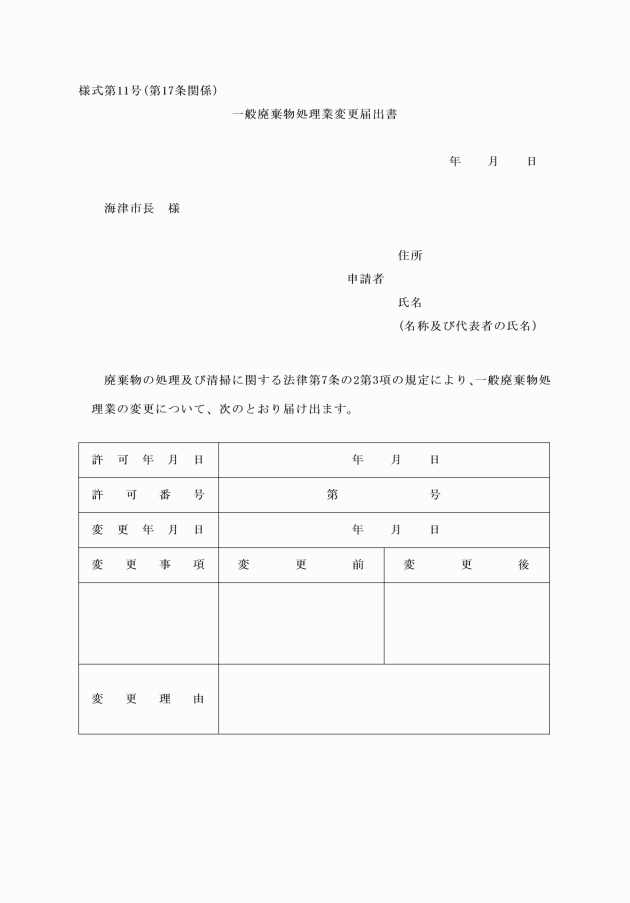

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第17条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからヌに該当しない旨を記載した書類(様式第7号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

3 市長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

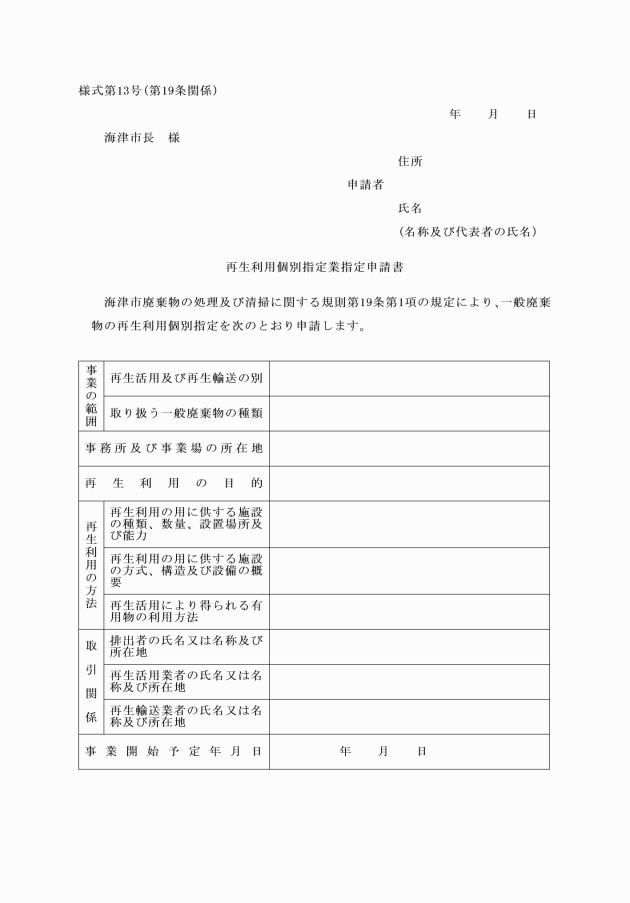

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し

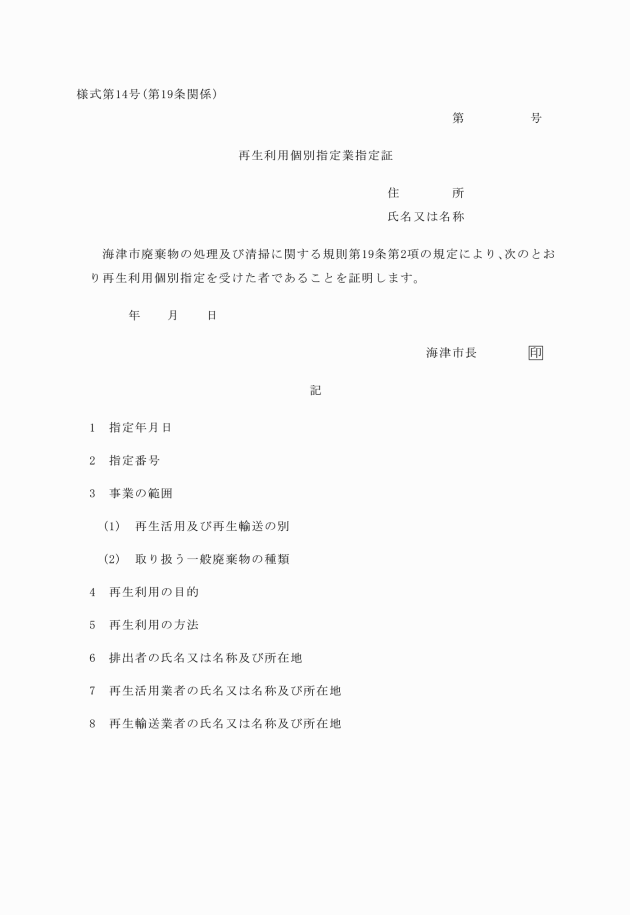

2 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第14号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

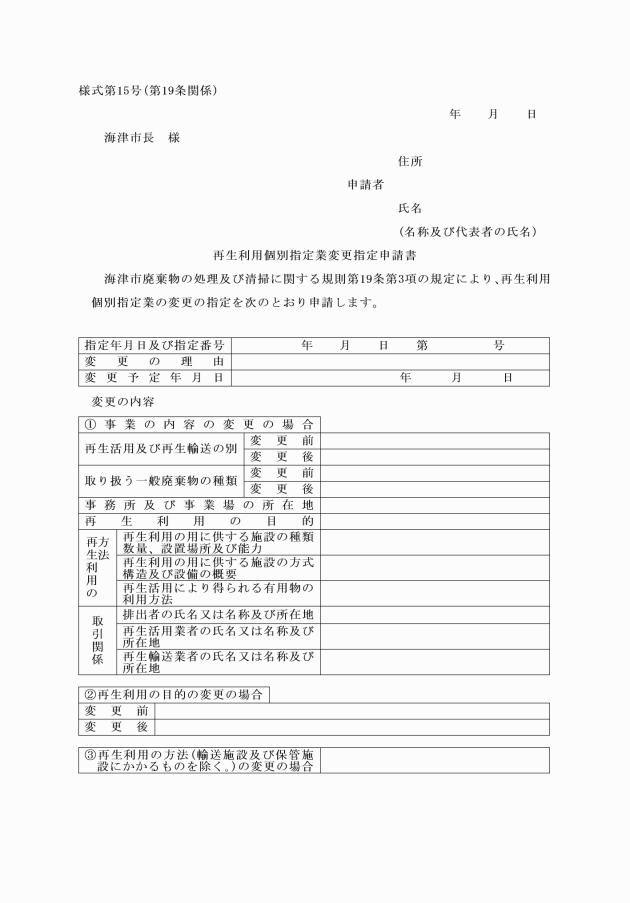

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

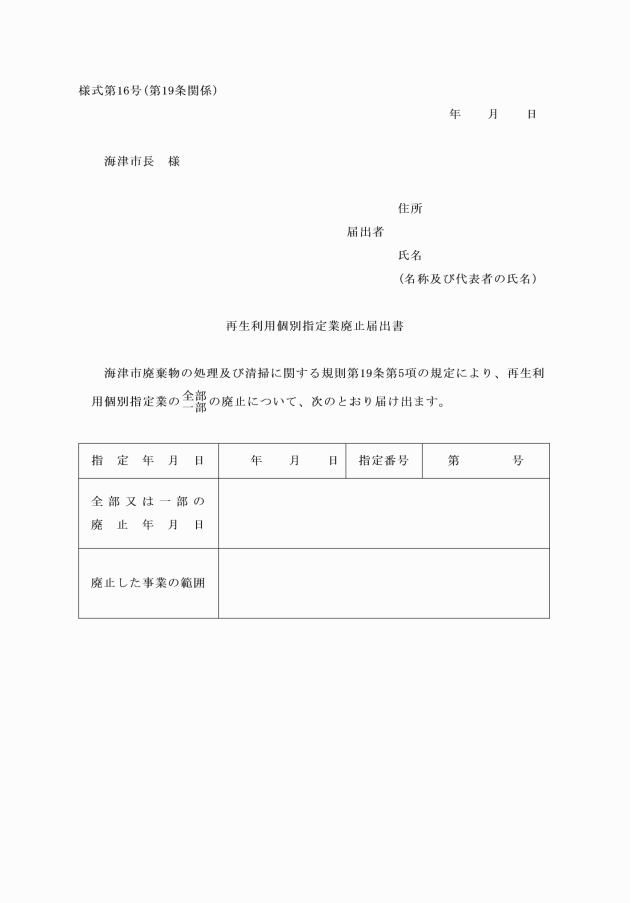

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第16号)に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。

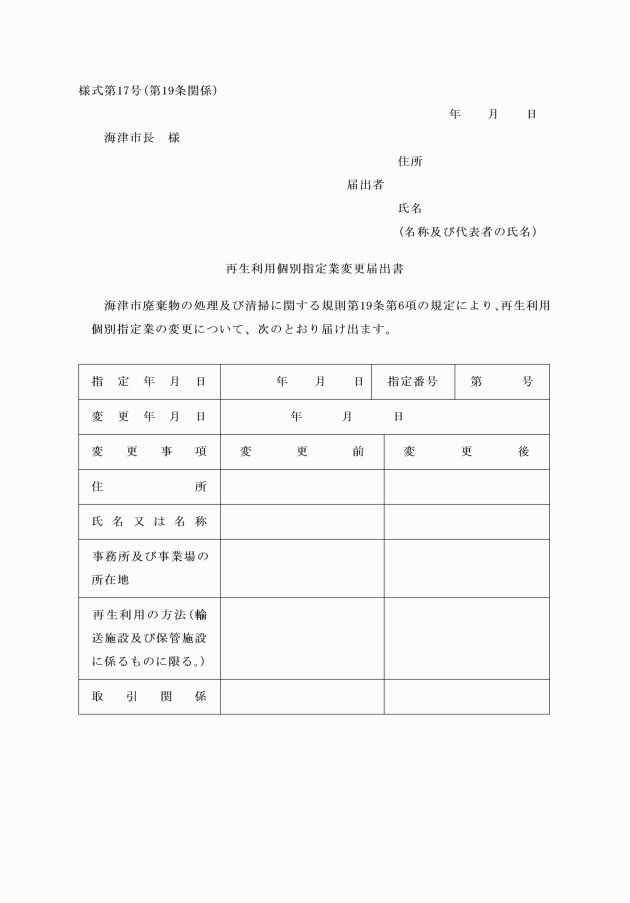

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第17号)によって市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業所の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

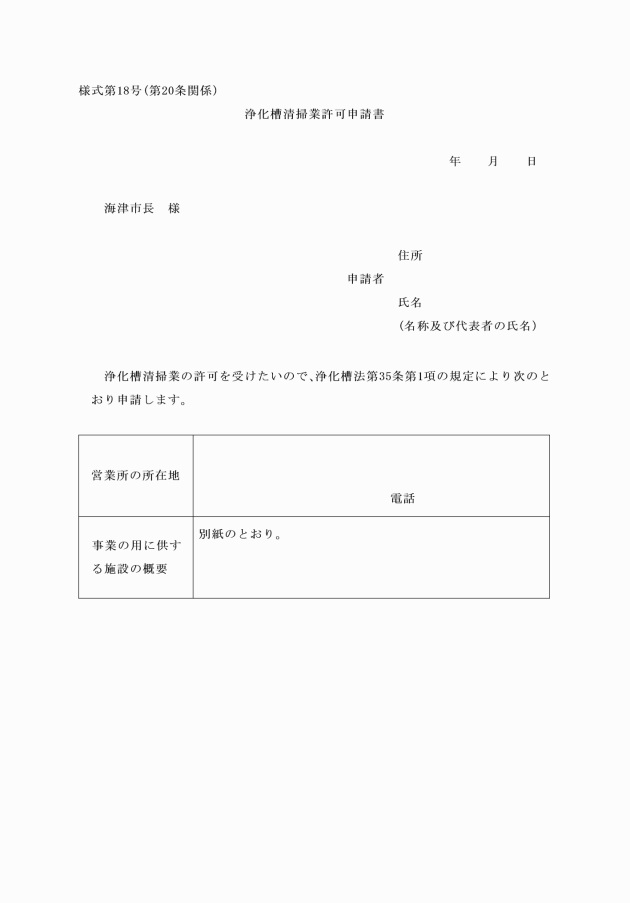

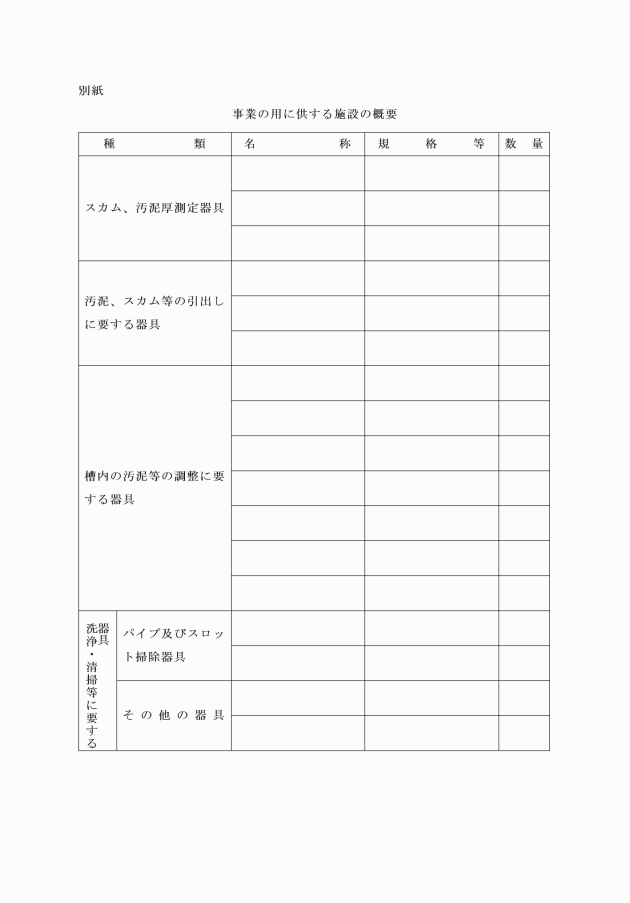

(浄化槽清掃業の許可申請)

第20条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

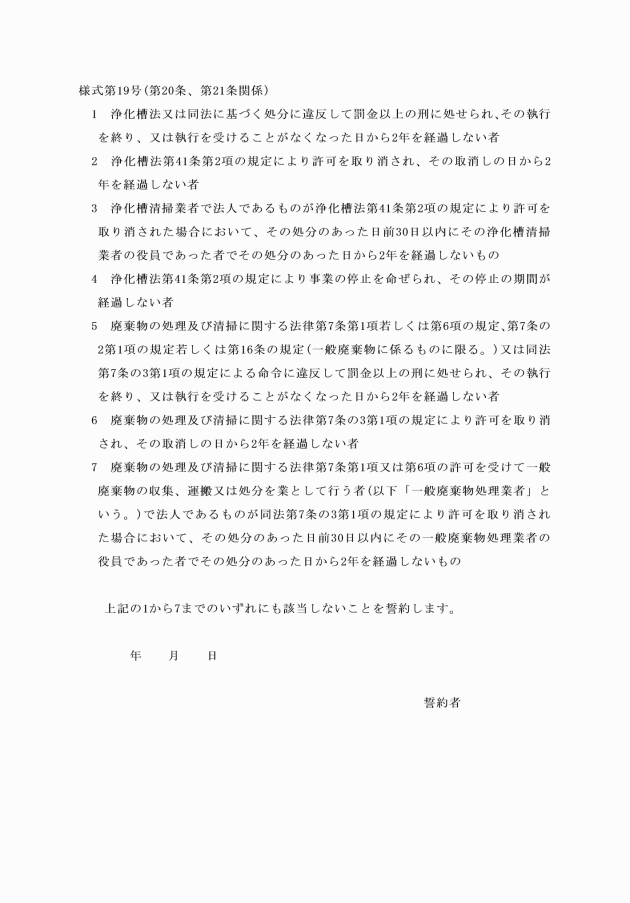

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第19号)とする。

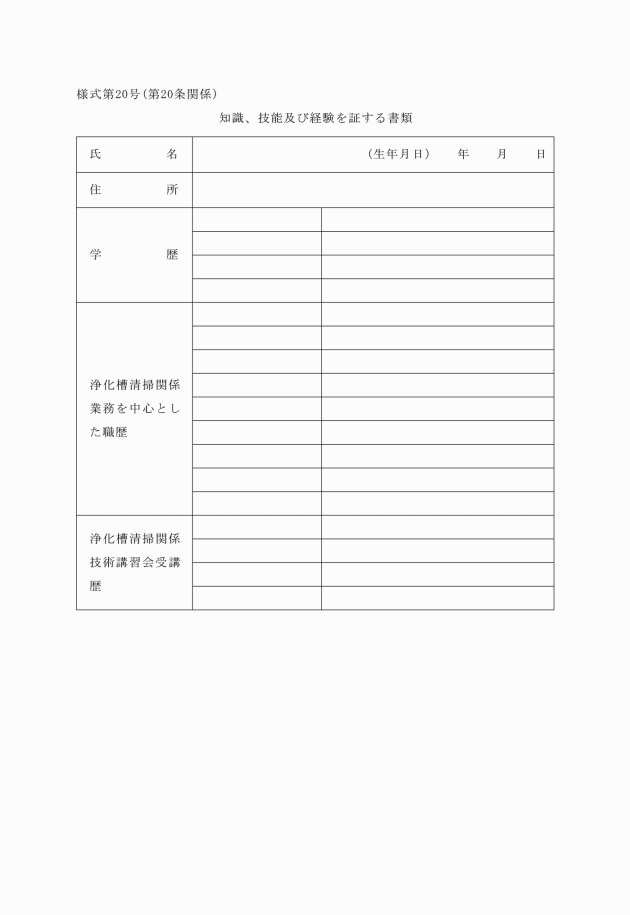

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(様式第20号)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

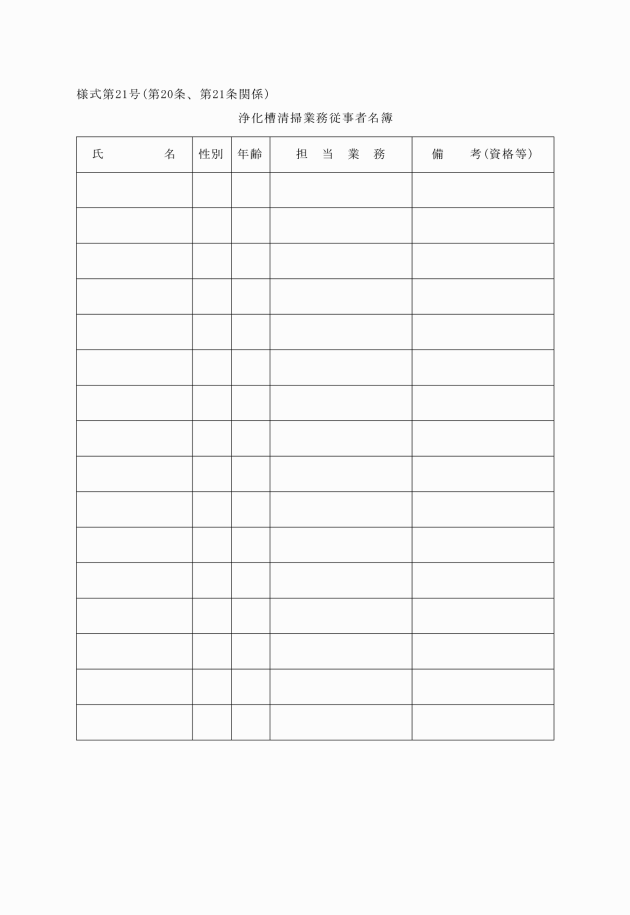

(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第21号)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(浄化槽清掃業の変更の届出)

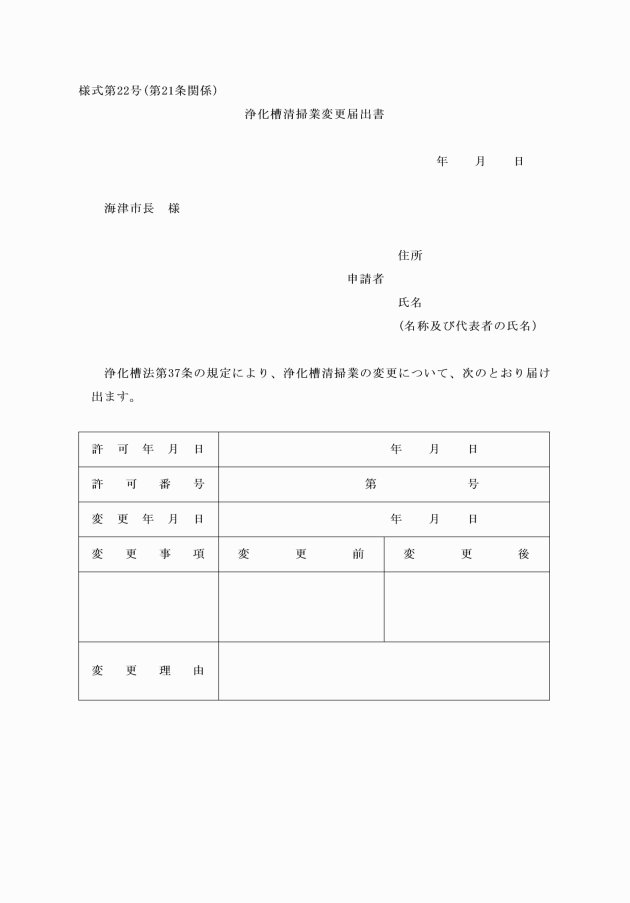

第21条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第22号)によるものとする。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第19号)

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(様式第21号)

(浄化槽清掃業の廃業等の届出)

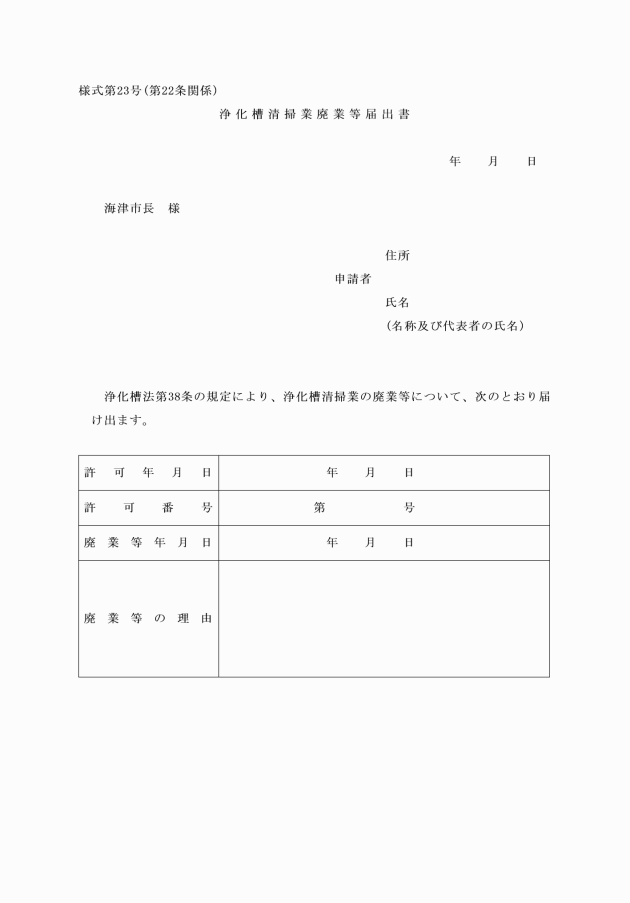

第22条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第23号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

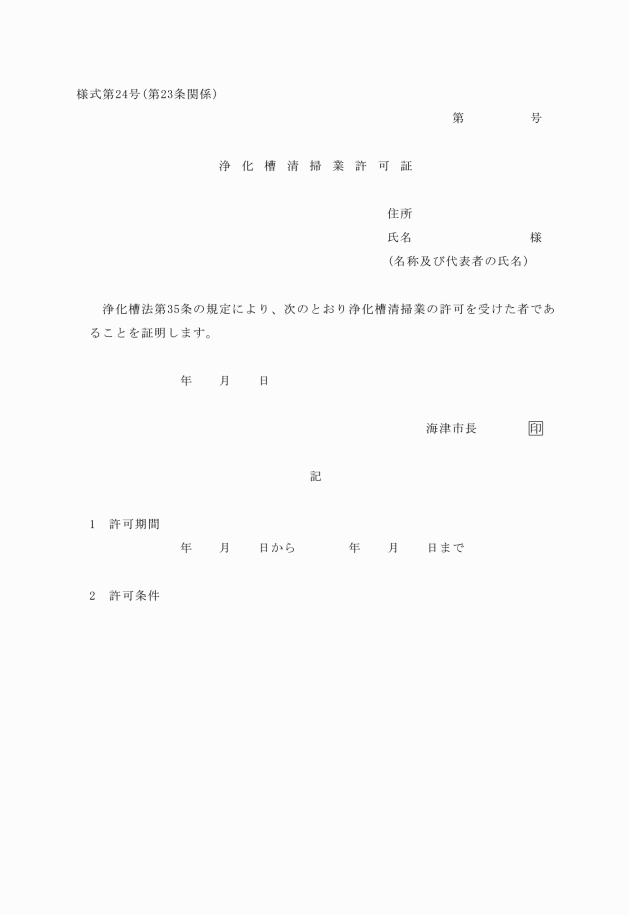

第23条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第24号)を交付する。

2 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

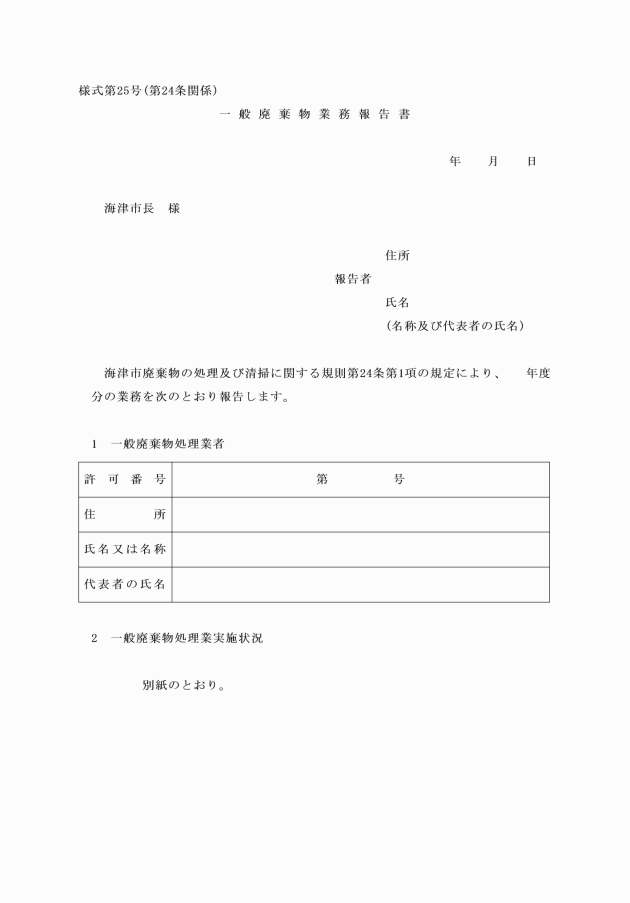

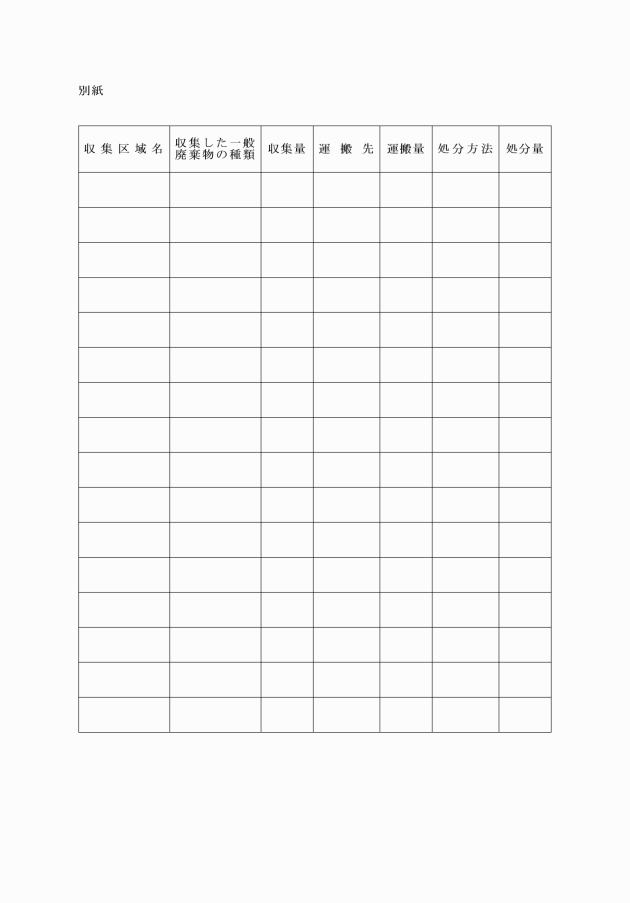

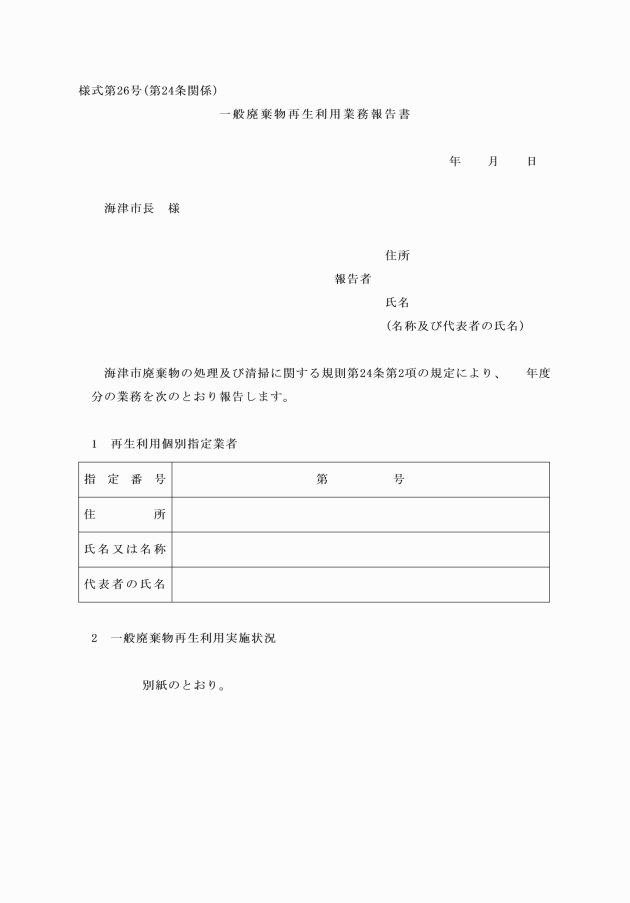

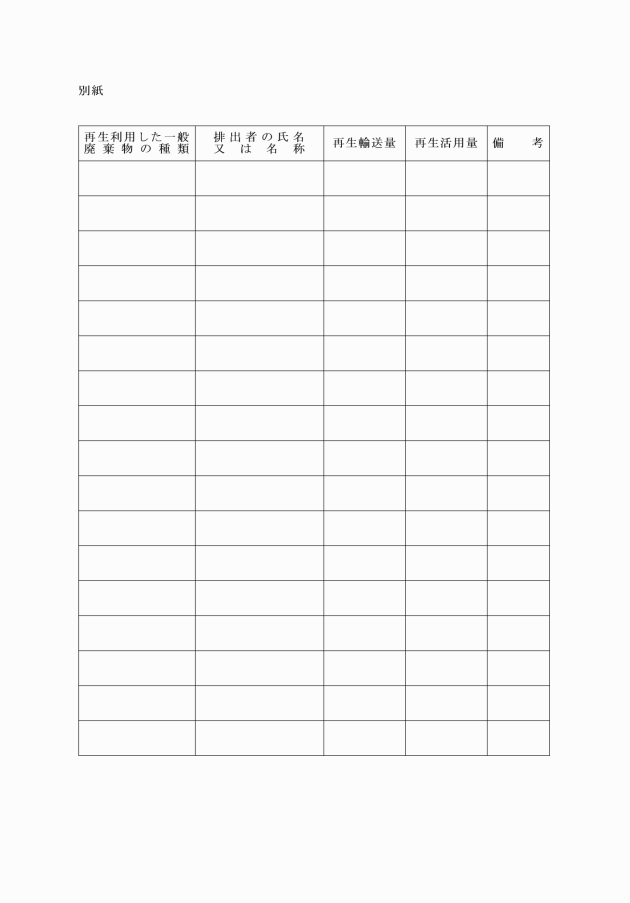

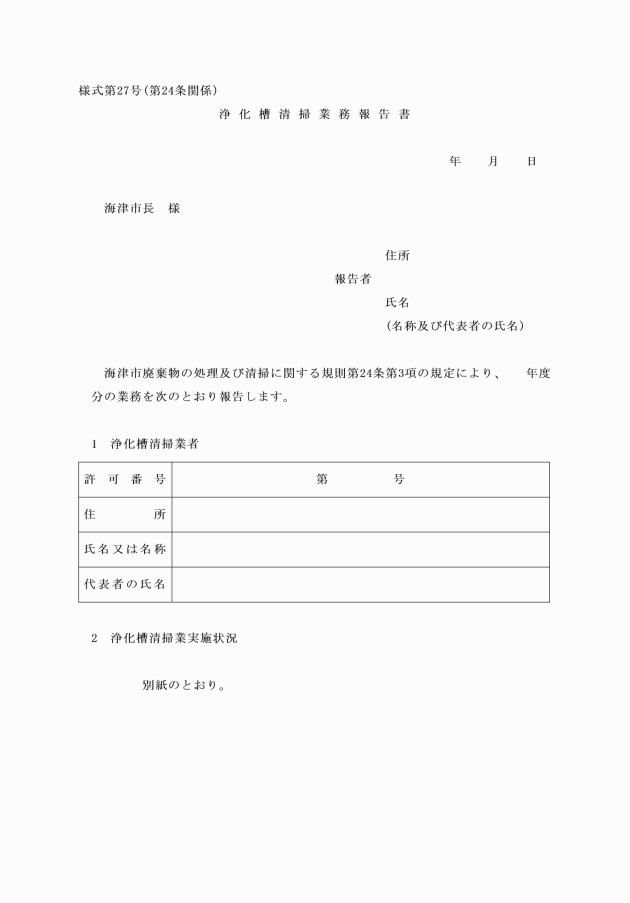

(業務報告)

第24条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集区域ごとの収集量

(3) 運搬先ごとの運搬量

(4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生活用を行った量

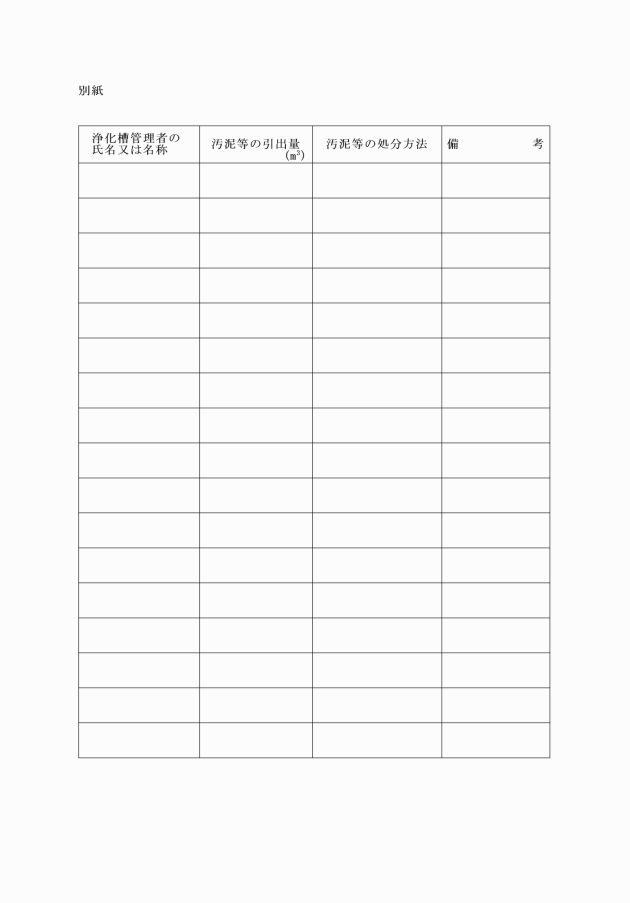

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 委託者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年海津町規則第7号)、平田町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年平田町規則第5号)、南濃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年南濃町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(海津市自動車臨時運行許可取扱規則及び海津市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、現に作成されている旧海津市自動車臨時運行許可取扱規則様式第1号及び海津市廃棄物の処理及び清掃に関する規則様式第7号に規定する用紙は、所要の調整を加え、なお使用することができる。